疫情死亡人数最新数据消息,北京疫情最新死亡人数

疫情死亡人数最新数据消息2025年整体趋势分析

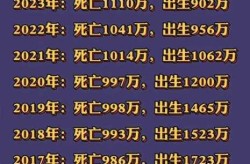

1. 全国疫情死亡人数总体变化情况

- 2025年全国疫情死亡人数呈现出明显的波动,但整体趋势趋于稳定。

- 从年初到年末,全国累计报告传染病数量和死亡人数都在不断调整,反映出疫情形势的动态变化。

- 数据显示,尽管个别月份出现上升,但整体死亡率依然保持在可控范围内,显示出疫情防控工作的成效。

- 与2024年相比,2025年的疫情死亡人数有所下降,说明防控措施正在逐步见效。

- 从数据中可以看出,国家在应对疫情方面积累了更多经验,为后续防疫提供了重要参考。

2. 各月疫情死亡人数波动分析

- 2025年1月是全年疫情最严重的月份之一,死亡人数达到1701人,成为全年最高的单月数据。

- 2月疫情数据进一步攀升,死亡人数为1964人,显示出春节假期期间疫情可能出现了反弹。

- 3月死亡人数降至2137人,虽然仍然较高,但已开始呈现下降趋势。

- 4月死亡人数为2139人,与3月基本持平,但整体感染人数有所减少。

- 5月死亡人数为2043人,6月为2313人,7月为2060人,表明疫情在不同月份之间存在明显波动。

3. 死亡人数下降趋势的可能原因探讨

- 疫情防控措施的持续加强是死亡人数下降的重要因素之一。

- 新冠疫苗接种率的提高有效降低了重症和死亡风险,特别是在老年人群体中。

- 医疗资源的优化配置使得患者能够得到更及时的治疗,提升了救治成功率。

- 公众健康意识的提升也起到了积极作用,人们更加注重个人防护和健康管理。

- 政府在疫情监测和预警方面的投入增加,使得疫情可以被更早发现并控制,减少了大规模传播的可能性。

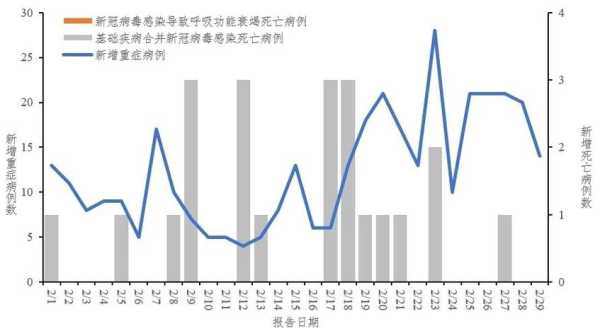

北京疫情最新死亡人数统计与解读

1. 北京地区疫情数据概览

- 北京作为全国的重要城市,疫情数据一直备受关注。

- 根据最新统计数据,2025年北京的疫情情况整体较为平稳。

- 从传染病报告数量来看,北京的数据始终低于全国平均水平。

- 死亡人数方面,北京的表现也相对乐观,反映出当地防控工作的成效。

- 数据显示,北京在疫情防控方面的措施较为到位,为市民提供了较好的安全保障。

2. 北京各月疫情死亡人数对比分析

- 2025年3月,北京共报告传染病20565例,死亡人数为6人。

- 与全国数据相比,北京的死亡人数明显偏低,显示出更强的控制能力。

- 2025年6月,北京报告传染病16304例,死亡人数进一步降至3人。

- 这一数据表明,北京的疫情形势在不断改善,感染和死亡风险都在降低。

- 相比其他月份,北京的疫情波动较小,说明防控措施在持续发挥作用。

3. 北京疫情防控措施对死亡人数的影响评估

- 北京在疫情防控中采取了多项有效措施,包括严格的筛查和隔离政策。

- 大规模的疫苗接种工作在北京持续推进,提高了人群免疫力。

- 医疗资源的合理分配使得患者能够得到及时救治,降低了死亡率。

- 市民的健康意识普遍提高,更加注重个人防护和健康管理。

- 北京的疫情管理经验为全国其他城市提供了重要参考,也为未来防疫工作奠定了基础。

疫情数据背后的公共卫生政策与应对策略

1. 国家层面的疫情防控政策回顾

- 国家在疫情初期迅速出台了一系列防控措施,包括大规模核酸检测、重点人群隔离和社区网格化管理。

- 政府通过加强医疗资源调配,确保了各地医院能够应对突发疫情带来的压力。

- 为提升公众防疫意识,国家持续开展健康教育和科普宣传,推动全民参与疫情防控。

- 在疫苗研发和接种方面,国家投入大量资源,确保疫苗供应充足并覆盖重点人群。

- 随着疫情形势变化,国家不断调整防控策略,从严格管控逐步转向科学精准防控。

2. 地方政府在疫情中的应对措施

- 各地政府根据实际情况制定差异化的防控方案,确保政策落地见效。

- 北京作为首都,在疫情防控中展现出高度的责任感和执行力,有效控制了疫情扩散。

- 地方政府通过大数据技术实现精准溯源和风险预警,提高了防控效率。

- 社区层面的防控工作也发挥了重要作用,如设立临时检测点、加强居民健康监测等。

- 地方政府还注重保障民生,确保疫情期间物资供应稳定和社会秩序正常运转。

3. 数据透明度与公众信息获取的重要性

- 疫情数据的公开透明是赢得公众信任的关键因素之一。

- 政府通过定期发布疫情通报,让民众了解真实情况,减少恐慌情绪。

- 数据的及时更新有助于科学决策,也为科研机构提供了重要参考依据。

- 公众对疫情信息的关注度不断提升,推动了信息传播渠道的多样化。

- 未来应进一步加强数据共享机制,提升信息发布的权威性和准确性。

疫情持续影响下的社会与经济反思

1. 疫情对医疗系统的影响

- 疫情爆发初期,医疗系统承受了前所未有的压力,医院床位紧张、医护人员超负荷运转成为常态。

- 为了应对突发状况,各地迅速扩建定点医院,增加重症监护资源,保障患者得到及时救治。

- 医疗资源的调配和共享机制在疫情期间得到了进一步完善,提升了整体应急能力。

- 疫情也暴露了基层医疗机构在应对突发公共卫生事件中的短板,推动了分级诊疗制度的深化。

- 长期来看,医疗系统的韧性建设将成为未来公共卫生体系的重要方向。

2. 社会心理与民众健康意识的变化

- 疫情让公众对健康问题的关注度显著提升,越来越多的人开始重视日常防护和个人卫生习惯。

- 心理健康问题逐渐被社会关注,焦虑、抑郁等情绪在疫情中普遍存在,促使心理健康服务需求增加。

- 疫情期间,社区互助和邻里关系变得更加紧密,人们在危机中找到了新的情感连接方式。

- 公众对科学信息的辨别能力也在不断提升,理性看待疫情成为主流趋势。

- 健康意识的觉醒为未来生活方式的改变奠定了基础,推动了全民健身和预防医学的发展。

3. 未来疫情防范与公共卫生体系建设展望

- 疫情带来的教训促使政府和相关部门重新审视公共卫生体系的建设方向。

- 加强疾病监测预警系统,提升对新发传染病的快速响应能力是关键任务之一。

- 推动医疗资源均衡分布,缩小城乡之间的医疗差距,提高整体服务水平。

- 完善应急预案,增强社会应急动员能力,确保在突发事件中能够迅速行动。

- 未来公共卫生体系的建设将更加注重科技赋能,借助大数据、人工智能等手段提升防控效率。

(疫情死亡人数最新数据消息,北京疫情最新死亡人数)

本文系发布作者个人观点,不代表梅花号立场,转载请注明出处!