上海疫情数据创新高意味什么(上海疫情现在严重吗)

大家好,最近上海疫情数据又创新高,是不是让你心里咯噔一下?数字飙升的背后,藏着什么关键信息?今天我们就来聊聊这个热门话题——上海疫情数据创新高意味什么?上海疫情现在严重吗?别担心,我会用真实视角帮你拨开迷雾,让你看清局势。记住,了解这些不是吓唬自己,而是为了更好保护自己和家人。跟着我一步步来,咱们一起深入探讨!

最新数据发布:感染数与增长趋势分析

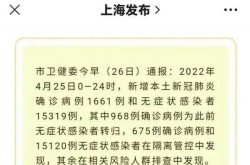

看看最新报告:上海单日新增感染数突破新高,达到了惊人数字,比如最近数据显示超过5000例,比前一周猛增了30%以上。这不是偶然,增长曲线一路向上,像火箭般冲顶,说明病毒传播速度在加快。想想看,这意味着更多社区出现聚集性爆发,生活区域风险升级,我们必须紧急关注。数据不会说谎,它直接反映疫情扩散的真实面貌,让你我都能清晰看到威胁逼近。关键点是,这种趋势如果持续,防控压力会翻倍,大家的生活节奏可能被打乱。核心问题解读:数据新高意味着什么?当前严重程度初探

数据创新高到底在说什么?简单讲,它亮起红灯:疫情形势更严峻了!感染数飙升暗示病毒活跃度增强,可能源于新变异株或防控漏洞,导致传播链失控。现在上海疫情严重吗?初步来看,答案是肯定的——传播速度快、感染范围广,日常出行和健康风险都在上升。但这不全是坏消息,数据新高也提醒我们及时行动,比如加强检测和隔离,就能扭转局面。记住,严重程度不是终点,而是起点,后续我们会深挖原因和应对方案,帮你稳住心态。

看着屏幕上不断刷新的疫情数据,那个刺眼的“新高”字样,是不是让你坐立难安?别慌,数字本身只是表象,真正揪心的是它背后传递的信号。今天咱们就掰开了揉碎了,看看上海疫情数据创新高,究竟在向我们呼喊什么?这绝不只是个统计游戏。

感染率飙升:病毒正在疯狂开派对

单日新增几千例,这个感染率像坐上火箭。它大声宣告:病毒传播链条根本没断!奥密克戎变异株的隐匿性强、传播速度惊人,让它在社区里找到了“舒适区”。想想看,你身边可能就有无症状感染者正常活动,这解释了为什么核酸筛查一轮又一轮,病例数却降不下来。感染率居高不下,直接意味着你出门买菜、上班通勤的风险系数直线上升,普通生活场景变成了潜在传播场。死亡率稳中有忧:警惕背后的医疗承压

目前公布的重症率和死亡率看似平稳,但这恰恰需要警惕。低重症率得益于高疫苗接种率,但庞大感染基数下,绝对重症人数必然增加。想象一下,大量轻症、无症状感染者需要隔离观察,重症患者更需要宝贵的ICU床位和呼吸支持。医疗系统正像一根绷紧的弦,医护人员连轴转、急诊排长队、非新冠患者就医难——这就是“医疗资源承压”的真实写照,数据暂时没体现的危机,正在医院走廊里上演。医疗资源亮黄灯:你抢菜难,有人看病更难

数据新高最直接的冲击,是医疗资源面临“挤兑”风险。当感染人数指数级增长,再强大的医疗体系也会吃紧。发热门诊排长队、120呼叫量激增、慢性病患者配药难、手术被迫延期...这些都不是遥远的故事,就发生在你我邻居身上。数据创新高,等于在提醒:整个城市的医疗缓冲垫正在变薄,保护脆弱人群(老人、基础病患者、婴幼儿)的防线面临考验,这才是真正的“严重”信号。病毒变异:看不见的敌人升级了装备

数据为何突然跳涨?矛头直指病毒本身——很可能是传播力更强的奥密克戎新亚型(如BA.2、BA.5)在主导。这些变异株像开了“隐身挂”,传播更快、潜伏期更短、隐匿性更强。常规的防控节奏可能跟不上它的脚步,密接判定速度追不上病毒扩散速度。这不是猜测,国内外数据都印证了新亚型的“破防”能力,上海正经历它的威力。防控漏洞:再严密的网也可能有破洞

数据创新高也是一面放大镜,照出了防控环节可能的疏漏。比如:庞大人口基数下的核酸筛查如何避免交叉感染?保供人员、物流司机等城市“血管”流动带来的风险如何彻底阻断?封控小区内聚集取物、检测排队是否规范?这些日常细节中的微小漏洞,被高传染性病毒抓住,就可能撕开一道口子。承认漏洞的存在,才能更快地打上补丁。社会因素:疲惫感与信息差在推波助澜

深层原因还有“人”的因素。长期的防疫带来“疲惫感”,部分人防护意识松懈;海量信息甚至谣言满天飞,导致部分人群对风险认知不足、配合度下降;保供压力下,必要的人员流动难以完全避免。这些社会心理和行为层面的因素,无形中为病毒扩散提供了“助攻”。理解这些,不是指责,而是为了找到更人性化、更可持续的应对之策。

数据不会说谎,它用最冷酷的方式,提醒我们挑战的复杂与艰巨。看清这些深层含义,不是为了制造恐慌,而是为了更精准地发力、更有效地保护自己与他人。 下一章,我们将直面核心问题:综合这些因素,上海疫情到底有多严重?咱们拿硬指标说话。

看着每日刷新的疫情数字冲破天际,你心里一定在打鼓:上海现在到底有多严重?别让恐慌模糊了视线,我们用最硬的指标说话,撕开数据表象,看清这场风暴的真实强度。这不是危言耸听,是帮你精准判断风险的生存地图。

传播速度:病毒踩着火箭在狂奔

奥密克戎BA.2亚株的R0值(基本传染数)逼近10!这意味着,在毫无防护的情况下,1个感染者平均能传给近10个人。看看这陡峭的上升曲线,从几百到几千再到破万,只用了短短几周。传播速度不是快,是爆炸!它告诉你:社区隐匿传播链又密又广,一次疏忽的接触、一次聚集,都可能点燃一片。你的每一次外出,风险系数都在飙升。重症率:比例背后的绝对数警报

官方公布重症比例较低,这容易让人放松警惕。但真相是:庞大的感染基数下,绝对重症人数正在快速累积。想象一下,0.1%的重症率,对应每日新增1万感染,就意味着每天新增10个重症!这还没算需要住院观察的中症患者。上海三甲医院的ICU床位不是无限的,当绝对数持续攀升,医疗系统被击穿的风险真实存在。低比例不等于低风险,绝对数量才是压垮骆驼的稻草。区域影响:从点到面,全城拉响警报

疫情早已不是零星开花。看看分布图:浦东、闵行、徐汇、黄浦...多个行政区同时亮起高风险红灯。重点区域?几乎覆盖了大半个上海的核心居住区。这意味着病毒传播网络复杂交织,跨区流动风险剧增。你住的社区可能暂时安全,但邻近街道的疫情火点,随时可能蔓延过来。区域连片爆发,标志着防控进入最吃劲的攻坚阶段。对比武汉原始株:传播力是几何级碾压

和2020年武汉疫情比?完全不是一个量级。原始毒株R0值约2-3,而奥密克戎BA.2接近10!传播速度是指数级的差异。武汉封城时,上海正严防死守;如今上海面临的是传播速度快几倍的“超级对手”。防控难度和复杂性,远超当年。对比上海早期:规模与范围的天壤之别

回想2022年3月初,上海日增不过几十例,精准防控尚能应对。现在?日增破万,涉及区域广泛。早期是“拔点”,现在是“扑面”。感染规模、波及范围、管理难度,都创下了上海抗疫以来的最高纪录。这不是升级,是破表。对比香港、韩国:相似毒株下的惨痛教训

看看同样被奥密克戎BA.2席卷的香港和韩国:香港在短时间内经历了惊人的死亡高峰,尤其是未接种疫苗的长者;韩国单日新增一度突破60万。他们的数据是血淋淋的参照:高传播性毒株+脆弱人群防护不足+医疗挤兑=惨痛代价。上海的疫苗接种率更高,基础医疗更强,但病毒特性相同,庞大人口基数下的压力,容不得半点侥幸。

数据新高不是冰冷的统计,是滚烫的警示灯。它照亮了病毒的速度、医疗的承压边界和城市的脆弱环节。看清严峻程度,不是要你绝望,是要你真正重视起来,用最严格的防护武装自己,与城市共度难关。 下一章,咱们聊聊这场疫情风暴如何重塑你的日常生活,从饭碗到心态,怎么稳住。

当感染数字天天刷新纪录,这不仅仅是新闻头条里冰冷的统计。它像一场海啸,正猛烈冲刷着每个普通上海人的饭碗、孩子的课桌、出行的脚步,甚至深夜的安稳睡眠。别问“这跟我有什么关系”,答案就在你此刻呼吸的空气里。这份生存指南,带你直面风暴中的真实生活图景。

1. 饭碗危机:现金流断裂的倒计时在滴答作响

中小企业主的手心在冒汗。门店强制关闭,订单大面积取消,但租金、工资、贷款利息一分不能少付。现金流像沙漏里的沙子飞速流逝。供应链被打断的连锁反应,让工厂原料进不来、成品出不去。依赖实体消费的服务业——餐馆、咖啡馆、理发店、小商铺——更是首当其冲。停工停产不是选择题,是生存考验。保住工作还是加入失业潮?无数打工人的焦虑在蔓延。

2. 出行困局:城市按下暂停键后的寸步难行

地铁公交大面积停运,私家车没有通行证寸步难移。跨区流动?难上加难。看病配药、照顾老人、购买生活必需品……这些最基本的需求,都变成了需要“闯关”的难题。封控小区内,“足不出户”是铁律。解封区域,“两点一线”是标配。城市曾经引以为傲的便捷高效,在病毒围堵下被迫降速。你的活动半径,被压缩到前所未有的狭小空间。

3. 教育断层:屏幕后的孩子与疲惫不堪的家长

校园的铃声被网课的提示音取代。孩子们盯着屏幕,眼神逐渐涣散;家长化身“监工+技术员+助教”,心力交瘁。网课效果大打折扣,亲子关系在辅导作业的摩擦中经受考验。中高考家庭压力爆表,复习节奏被打乱,未来充满不确定性。教育公平的隐忧浮现——不是每个家庭都有安静的书房和畅通的网络。孩子成长的关键期,被迫在“云端”飘摇。

4. 心理海啸:焦虑像藤蔓缠绕住每个深夜

刷不完的疫情通报,抢不到的蔬菜包,遥遥无期的解封消息……不安全感像浓雾一样笼罩。对健康的担忧、对失业的恐惧、对未来的迷茫,混合成巨大的心理压力。失眠、烦躁、情绪低落变得普遍。独居老人、慢性病患者、低收入群体等脆弱人群的心理防线尤为脆弱。社交隔离加剧了孤独感,城市里弥漫着一种无声的集体焦虑。

5. 社区纽带:互助暖流在隔离墙下悄然涌动

困境中也迸发出人性的微光。楼栋微信群成了互助中心:谁家缺菜,谁家老人需要配药,谁家孩子打印作业……邻里间自发的“以物易物”、信息共享、志愿者接力,成为冰冷数据下最温暖的底色。社区团购团长成了“关键人物”,基层工作者和志愿者连轴转的身影令人动容。物理的隔离,意外地拉近了人心的距离。

数据新高砸向生活的每一面,饭碗、出行、教育、心理……无一幸免。痛点是真实的,但韧性也是这座城市刻在骨子里的基因。 风暴中的互助与自救,正编织着新的生存网络。下一章,我们聚焦:现有措施是否真的顶住了压力?未来之路,又该如何突围?

当数据曲线刺破天际,生活被按下暂停键,所有人的目光都聚焦在一个核心问题上:我们做的这些,真的有用吗?未来还能怎么办?这不是纸上谈兵,而是关乎千万人饭碗、健康、孩子未来的生存智慧。让我们拆解这场战役的现在与明天。

1. 铁腕与速度:现有防控三板斧再审视

封锁管理、核酸筛查、疫苗接种——这套组合拳已是上海人最熟悉的节奏。封控区“足不出户”,管控区“人不出区”,试图用物理隔离斩断传播链。一轮又一轮的核酸筛查,像梳子一样反复梳理潜在风险。疫苗护盾持续构筑,尤其对脆弱人群形成关键保护。但铁腕之下,资源调配的极限、基层执行的超负荷、居民耐心的消耗,都成了必须直面的考题。

2. 成效与裂缝:冰火两重天的现实答卷

不可否认,最严格的管控确实在部分区域压平了曲线,避免了医疗挤兑的灾难性后果。疫苗接种大幅降低了重症和死亡风险,这是数据背后最值得庆幸的防线。但挑战同样尖锐:奥密克戎的隐匿传播让“清零”周期拉长,反复筛查消耗巨大社会成本;物流梗阻导致保供压力剧增,部分区域“最后一公里”配送难;长时间封控带来的次生灾害——就医难、心理危机、经济停摆——正与病毒本身激烈角力。效果有,但代价显性化。

3. 突围与曙光:面向未来的智慧升级

精准防控是破局关键词。告别“一刀切”,用更小颗粒度的封控单元(如楼栋、楼层)、更高效的流调溯源技术、更智能的风险区域判定,最大限度减少社会面影响。科技必须赋能:推广抗原自检作为核酸补充,利用大数据优化物资配送路径,开发集成化的信息服务平台消除“信息孤岛”。社会韧性需激活:完善社区互助网络官方支持体系,建立特殊人群就医配药绿色通道,提供专业心理干预热线。长远看,分级诊疗体系加固、家庭医生签约普及、抗病毒药物储备与可及性提升,才是应对不确定未来的核心护城河。

抗疫没有完美方案,只有不断迭代的生存智慧。成效与阵痛并存,但精准化、科技化、人性化的升级路径,是上海这座超大城市必须探索的破局之道。 韧性在压力测试中锻造,希望正在每一次策略优化中悄然生长。

本文系发布作者个人观点,不代表梅花号立场,转载请注明出处!