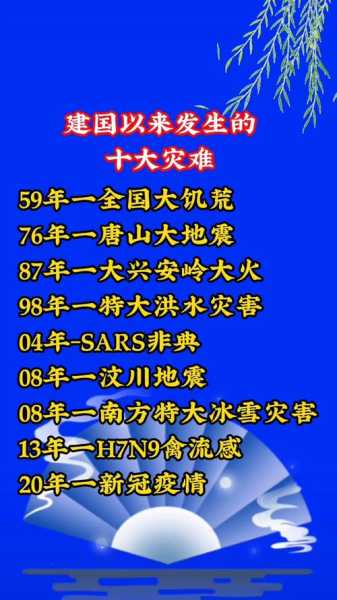

2024年会发生什么灾难,2024年中国十大灾难排行

1. 2024年全球自然灾害趋势预测:气候变暖与极端天气频发

1.1 全球气候变化对自然灾害的影响

- 气候变暖已经成为全球关注的焦点,它直接导致了极端天气事件的频率和强度上升。

- 高温、干旱、暴雨、台风等灾害的发生概率显著增加,给人类社会带来巨大挑战。

- 科学研究表明,温室气体排放是引发气候变化的主要原因,而这些变化正在重塑全球自然灾害的格局。

- 2024年的气候状况进一步印证了这一趋势,多个地区频繁出现历史罕见的极端天气现象。

- 灾害的不可预测性让各国政府和民众不得不重新审视防灾减灾的策略和措施。

1.2 2024年全球主要灾害类型分析

- 2024年全球范围内,暴雨洪涝、山体滑坡、低温雨雪、台风等灾害成为主流。

- 极端天气事件不仅影响自然环境,也严重冲击了农业、交通、能源等多个领域。

- 许多国家和地区在短时间内经历了多次灾害,显示出气候变化带来的连锁反应。

- 从数据来看,热带风暴和台风的路径更加难以预测,给沿海地区带来了更大的风险。

- 灾害类型的变化反映出全球气候系统的不稳定性,也为未来的防灾工作提出了更高要求。

1.3 灾害预测模型与数据来源

- 现代科技的发展为灾害预测提供了强有力的支持,包括卫星遥感、气象雷达等先进技术。

- 各国气象机构和科研团队利用大数据和人工智能技术,不断优化灾害预警系统。

- 国际组织如联合国气象机构、世界气象组织等也在推动全球灾害信息共享。

- 数据来源包括政府发布的灾害报告、科研机构的研究成果以及民间监测网络。

- 这些数据的整合和分析,为政策制定者和公众提供了重要的参考依据,有助于提高应对灾害的能力。

2. 2024年中国重大灾害事件回顾:十大灾难排行榜揭晓

2.1 云南镇雄山体滑坡灾害

- 2024年1月22日,云南镇雄发生一起严重的山体滑坡灾害,给当地居民带来巨大冲击。

- 这次灾害造成超过1300人不同程度受灾,44人不幸遇难,300余间房屋倒塌,直接经济损失达到1.5亿元。

- 山体滑坡的发生与当地地质条件、降雨量增加等因素密切相关,反映出山区防灾工作的紧迫性。

- 灾后救援行动迅速展开,政府和社会各界共同参与,展现了国家在应对突发灾害中的组织能力。

- 此次事件也提醒人们,加强地质灾害监测和预警系统建设至关重要,以减少类似悲剧的发生。

2.2 中东部地区低温雨雪冰冻灾害

- 2024年2月,中东部地区遭遇了近年来最强的低温雨雪冰冻灾害,影响范围广泛。

- 湖北、湖南、安徽、江西等10个省份共有630.7万人受灾,12人死亡,300余间房屋倒塌,2.7万间房屋受损。

- 冰雪天气对交通、农业和电力供应造成严重影响,多地出现道路中断、农作物冻害等问题。

- 这次灾害凸显了极端天气对社会运行的破坏力,也暴露出部分地区的应急保障体系存在短板。

- 面对持续的低温天气,各地政府积极采取措施,确保群众基本生活需求得到保障。

2.3 广东暴雨洪涝和地质灾害

- 2024年4月中下旬至5月初,广东地区连续遭遇强降雨,引发严重洪涝和地质灾害。

- 全省有68.1万人受灾,74人伤亡,10万人被紧急转移安置,500余间房屋倒塌,3300余间房屋受损。

- 暴雨导致河流水位上涨,城市内涝严重,部分村庄被淹,农业生产受到较大影响。

- 地质灾害如山体滑坡、泥石流也频繁发生,进一步加剧了灾情的复杂性。

- 此次灾害再次敲响警钟,提醒相关部门加强对暴雨预警和地质灾害防范的力度。

3. 华南地区暴雨洪涝灾害的严重性与影响分析

3.1 6月中旬华南暴雨洪涝灾害

- 2024年6月中旬,华南地区遭遇了罕见的强降雨,引发严重的洪涝和地质灾害。

- 这次灾害波及3个省份(区),共有280万人受灾,91人不幸遇难或失踪,26.8万人被紧急转移安置。

- 洪水导致大量房屋倒塌或受损,农作物受灾面积达到119千公顷,直接经济损失高达321.3亿元。

- 城市排水系统在短时间内不堪重负,部分区域出现严重内涝,交通瘫痪,居民生活受到极大影响。

- 此次灾害暴露出华南地区在应对极端天气方面的脆弱性,也促使政府加快防洪基础设施的建设和升级。

3.2 7月中下旬陕西暴雨洪涝灾害

- 2024年7月中下旬,陕西多地突遭暴雨袭击,引发山洪和泥石流等次生灾害。

- 商洛、宝鸡等地受灾严重,56.7万人受到影响,95人遇难或失踪,14.1万人被紧急转移。

- 暴雨导致河流水位迅速上涨,部分村庄被淹,农田被毁,道路桥梁受损,给当地经济带来沉重打击。

- 灾后救援工作紧张进行,政府组织力量开展搜救和灾民安置,确保基本生活物资供应。

- 此次事件再次证明,山区地形复杂、地质条件脆弱,对暴雨的抵御能力较弱,需加强预警和防护措施。

3.3 台风“摩羯”带来的综合影响

- 2024年2411号台风“摩羯”是当年影响范围最广、破坏力最强的台风之一。

- 台风先后登陆海南、广东、广西和云南,造成741.5万人受灾,4人死亡,51万人被紧急转移。

- 强风和暴雨导致大面积停电、交通中断、房屋倒塌,农业和渔业损失尤为严重。

- 台风还引发了山体滑坡和城市内涝,进一步加剧了灾情的复杂性和治理难度。

- “摩羯”的来袭不仅考验了地方政府的应急响应能力,也凸显了沿海地区在台风防御上的重要性。

4. 湖南地区多轮暴雨洪涝灾害的持续冲击

4.1 6月中下旬至7月初湖南暴雨灾害

- 2024年6月中下旬至7月初,湖南多地遭遇连续强降雨,引发严重洪涝和地质灾害。

- 岳阳、怀化、常德等地受灾最为严重,388万人不同程度受到影响,20人遇难或失踪,45.8万人被紧急转移安置。

- 洪水导致大量房屋倒塌或损坏,1500间房屋被毁,1.2万间受损,农作物受灾面积达到568.8千公顷。

- 部分河流水位迅速上涨,堤坝面临严峻考验,城市内涝问题突出,交通和通讯受到严重影响。

- 这次灾害暴露了湖南部分地区在防洪排涝方面的短板,也推动了政府加快水利基础设施的更新与完善。

4.2 7月下旬湖南再次遭遇暴雨灾害

- 2024年7月下旬,湖南再次迎来新一轮强降雨,郴州、衡阳、湘潭等地成为重灾区。

- 此次灾害造成149.9万人受灾,94人遇难或失踪,11.7万人被紧急转移安置,灾情进一步加剧。

- 暴雨引发山体滑坡、泥石流等次生灾害,部分村庄被淹,道路中断,给救援工作带来极大挑战。

- 农业损失尤为严重,228.9千公顷农作物受灾,直接经济损失高达241.3亿元。

- 持续的暴雨让湖南民众身心俱疲,也让政府和相关部门意识到应对多轮灾害的紧迫性。

4.3 湖南灾后重建与应对措施

- 灾害发生后,湖南省政府迅速启动应急响应机制,组织力量开展抢险救灾和灾民安置工作。

- 各级政府协调资源,确保受灾群众的基本生活需求,包括食物、饮用水、医疗和临时住所。

- 针对洪水造成的基础设施损毁,相关部门加快修复道路、桥梁和电力设施,恢复生产生活秩序。

- 政府还加大资金投入,用于灾后重建和防洪工程升级,提升区域抗灾能力。

- 湖南的经验表明,面对频繁的极端天气,只有不断加强预警系统和应急体系建设,才能有效减少灾害带来的损失。

5. 四川、辽宁等地的极端天气灾害及损失评估

5.1 四川汉源山洪泥石流灾害

- 2024年7月20日,四川汉源县突发山洪泥石流灾害,给当地居民带来巨大冲击。

- 这次灾害影响范围达6.2万人,造成41人遇难或失踪,400余间房屋倒塌,1600间房屋受损。

- 山洪和泥石流冲毁了部分道路和农田,导致交通中断,救援工作面临重重困难。

- 灾害发生后,当地政府迅速组织力量开展搜救和安置工作,确保受灾群众的基本生活需求。

- 四川汉源的这次灾害再次提醒人们,山区地质条件复杂,一旦遭遇强降雨,极易引发次生灾害。

5.2 辽宁暴雨洪涝灾害及其社会影响

- 2024年8月下旬,辽宁多地遭遇罕见强降雨,葫芦岛、大连等地成为重灾区。

- 此次暴雨导致92.4万人受灾,27人遇难或失踪,6.2万人被紧急转移安置,大量房屋倒塌或损坏。

- 暴雨引发城市内涝,部分区域积水严重,交通瘫痪,电力供应受到影响。

- 农业生产受到严重打击,163.5千公顷农作物受灾,直接经济损失高达154.7亿元。

- 辽宁的这次灾害不仅考验了当地的应急能力,也反映出极端天气对沿海地区带来的长期挑战。

5.3 灾害损失的数据统计与对比分析

- 四川汉源山洪泥石流造成的直接经济损失约为10亿元,而辽宁暴雨洪涝的损失则达到154.7亿元。

- 从受灾人数来看,辽宁的灾情影响范围更广,但四川的灾害破坏力更强,尤其在山区地形中表现明显。

- 两省的灾害都暴露出防灾体系中的薄弱环节,如预警系统不够完善、应急物资储备不足等。

- 对比其他省份的灾害数据,可以看出2024年的极端天气在不同地区呈现出多样化特征,需因地制宜制定应对策略。

- 数据显示,随着气候变化加剧,未来类似灾害的发生频率和强度可能进一步上升,必须提前做好防范准备。

6. 2024年中国自然灾害的区域分布特征

6.1 东部沿海地区的台风与暴雨

- 2024年,东部沿海地区成为自然灾害频发的重点区域,尤其是台风和强降雨的影响尤为突出。

- 台风“摩羯”在8月下旬登陆海南、广东、广西等地,带来大范围强风和暴雨,造成741.5万人受灾,直接经济损失高达720.3亿元。

- 这次台风不仅引发洪水,还导致多地交通中断、农田被淹,对当地经济和社会稳定造成严重冲击。

- 东部沿海地区的地理位置决定了其更容易受到热带气旋的影响,而气候变化使得台风路径和强度变得更加难以预测。

- 面对频繁的台风侵袭,沿海城市需要加强防洪排涝设施,并提升居民的灾害应对意识。

6.2 西部山区的山体滑坡与泥石流

- 西部山区在2024年多次遭遇山体滑坡和泥石流灾害,特别是四川、云南等地。

- 云南镇雄1月22日发生的山体滑坡造成1300余人受灾,44人死亡,倒塌房屋300余间,直接经济损失1.5亿元。

- 四川汉源7月20日的山洪泥石流同样造成重大人员伤亡和财产损失,反映出山区地质条件的脆弱性。

- 这类灾害多发生在雨季,强降雨是主要诱因,而地形复杂、植被覆盖不足进一步加剧了风险。

- 西部山区的防灾工作需重点关注地质监测和预警系统建设,以减少灾害带来的生命和财产损失。

6.3 中部地区的低温雨雪与洪涝

- 2024年2月,中东部地区遭遇罕见的低温雨雪冰冻灾害,影响范围广泛,涉及湖北、湖南、安徽等10个省份。

- 这次灾害持续时间长、强度大,造成630.7万人受灾,直接经济损失达223.8亿元,是近年来最严重的低温天气之一。

- 除了低温,部分地区还出现洪涝现象,增加了灾害的复杂性和应对难度。

- 中部地区冬季气候多变,极端天气频发,给农业生产和交通运输带来巨大压力。

- 针对这类灾害,需要加强气象预警和基础设施建设,确保在极端天气下社会运行基本不受影响。

7. 自然灾害对经济与民生的影响分析

7.1 直接经济损失与间接影响

- 2024年,中国多地遭遇严重自然灾害,直接经济损失达到数百亿元,成为全年经济发展的重大挑战。

- 从云南镇雄山体滑坡到台风“摩羯”带来的损失,每一项灾害都造成大量房屋倒塌、农田受损和基础设施破坏。

- 这些直接损失不仅影响受灾地区的经济活动,还对全国范围内的供应链和市场稳定产生连锁反应。

- 除了物质损失,灾害还导致企业停工、交通中断、农业减产,进一步加剧经济压力。

- 灾害后的恢复重建需要大量资金投入,这对地方财政和国家宏观经济带来长期负担。

7.2 灾民安置与社会救助体系

- 在多次灾害中,数百万灾民被迫紧急转移,临时安置点成为他们暂时的避风港。

- 政府和社会组织迅速响应,为灾民提供食物、饮用水、医疗和基本生活物资,确保基本生存需求得到保障。

- 灾后救助体系在应对突发灾害中发挥了关键作用,但也暴露出部分地区资源调配不足的问题。

- 如何提升灾后安置效率、优化救助流程,是未来需要重点改进的方向。

- 建立更加完善的应急救助机制,不仅能提高救灾效率,还能增强民众的安全感和信任度。

7.3 灾后恢复与长期发展挑战

- 灾后恢复不仅是修复受损建筑和基础设施,更涉及整个社区的重建和发展规划。

- 许多受灾地区面临土地流失、生态破坏和人口外迁等问题,恢复过程复杂且漫长。

- 长期来看,灾害频发促使政府和地方政府重新审视区域发展规划,推动可持续发展和防灾能力提升。

- 一些地区开始探索灾后经济转型,例如发展旅游业、绿色农业等,以减少对单一产业的依赖。

- 通过科学规划和政策引导,灾后恢复可以成为推动区域经济升级的重要契机。

8. 未来灾害预防与应对策略展望

8.1 加强预警系统建设

- 2024年的灾害事件反映出,预警系统的及时性和准确性对减少损失至关重要。

- 当前,气象、地质和海洋等领域的监测网络已逐步完善,但仍有提升空间。

- 引入人工智能和大数据技术,可以提高灾害预测的精准度,提前发出警报。

- 建立跨部门的信息共享平台,确保预警信息能快速传递到基层和民众手中。

- 提高公众的灾害意识,让预警系统真正成为防灾减灾的第一道防线。

8.2 提升应急响应能力

- 灾害发生后,应急响应的速度和效率直接关系到生命安全和财产保护。

- 各级政府应加强应急物资储备,确保在最短时间内调配资源支援灾区。

- 培训专业救援队伍,提升他们在极端环境下的行动能力和协作水平。

- 推动社会力量参与应急救援,形成政府主导、社会协同的救援机制。

- 定期开展灾害演练,增强公众自救互救能力,构建全民参与的应急体系。

8.3 推动防灾减灾体系建设与国际合作

- 防灾减灾不是单一地区或国家的任务,需要全社会共同努力。

- 建立覆盖全国的防灾减灾基础设施,包括排水系统、避难场所和交通疏散通道。

- 加强区域间联动,实现资源共享和经验互通,提升整体抗灾能力。

- 国际合作在应对全球性灾害中发挥关键作用,尤其在气候变化和跨国灾害领域。

- 通过参与国际组织和多边合作机制,推动全球灾害治理体系建设,共同应对未来挑战。

(2024年会发生什么灾难,2024年中国十大灾难排行)

本文系发布作者个人观点,不代表梅花号立场,转载请注明出处!