上海46个高风险区解除管控(高风险作业管控措施)

上海高风险区解除管控背景与政策依据

1. 上海疫情防控政策调整的背景及意义

上海作为全国经济和人口重镇,始终在疫情防控中承担着重要责任。随着全球疫情形势的变化,国内防疫策略也在不断优化调整。

近年来,上海持续关注疫情动态,结合国家整体防控方针,逐步推进科学精准的防疫措施。这种调整不仅是对疫情变化的回应,更是对社会运行秩序的保障。

政策调整的背后,是政府对民众生活、企业运营和城市发展的综合考量。通过减少不必要的限制,释放市场活力,同时确保防疫安全。

这种转变也体现了对居民健康和生活质量的重视,让市民在日常生活中感受到更多便利与安全感。

(上海46个高风险区解除管控(高风险作业管控措施))

(上海46个高风险区解除管控(高风险作业管控措施))随着疫情形势趋于平稳,上海开始逐步降低高风险区的管控力度,为全面恢复社会正常运转打下基础。

2. 相关防疫文件与政策解读(如《第九版防控方案》)

《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》是当前全国疫情防控的重要指导文件,明确了各类风险区域的划分标准和管理要求。

该方案强调了“精准防控、动态调整”的原则,鼓励各地根据实际情况灵活应对,避免“一刀切”式的管理方式。

上海在落实第九版防控方案的基础上,结合本地实际,制定了更具针对性的政策措施,推动防疫工作更加科学高效。

通过对政策的深入解读,相关部门能够更准确地判断哪些区域可以解除管控,哪些区域仍需保持严格管理。

这种政策依据的明确性,不仅提升了防疫工作的透明度,也让公众对政策调整有了更清晰的认知和理解。

3. 高风险区解除管控的科学依据与实施过程

高风险区的解除并非随意决定,而是基于严格的科学评估和数据分析。包括感染率、传播链追踪、疫苗接种率等关键指标都会被纳入考量。

在解除管控前,相关部门会对区域内人员进行健康监测,确保没有潜在的疫情风险。这一过程需要多方协作,形成闭环管理。

解除管控的实施过程遵循逐级推进的原则,从个别区域试点到全市范围推广,逐步扩大覆盖面,确保平稳过渡。

每一次解除管控都伴随着相应的后续管理措施,比如加强重点场所的消毒、提高核酸检测频次等,以防止疫情反弹。

科学依据与严谨流程相结合,使得上海在解除高风险区管控时既保证了效率,也维护了防疫安全,为全国其他地区提供了可借鉴的经验。

上海高风险区解除管控的具体情况分析

1. 不同时间点解除管控的区域分布与数量统计

从2022年11月18日开始,上海逐步释放防控压力,当天有5个高风险区解除管控,标志着防疫措施进入调整阶段。

11月20日,又有6个高风险区被解除,涉及静安、杨浦和宝山等区域,显示出城市不同板块的防疫进展不一。

12月2日,上海一口气解除了27个高风险区,覆盖浦东、黄浦、静安等多个核心区域,成为疫情防控的重要节点。

12月6日,又一批42个高风险区被解除,说明全市范围内的疫情形势进一步好转,防控力度持续减弱。

12月8日,上海迎来了更大规模的解除管控,51个高风险区同时“清零”,为后续全面恢复社会秩序铺平道路。

最终在12月13日,上海实现全市高风险区“清零”,正式进入常态化防控阶段,这是整个疫情防控进程中的重要里程碑。

2. 主要涉及区域及典型案例介绍(如静安区、浦东新区等)

静安区作为上海的核心城区之一,在多个时间节点中都有高风险区被解除管控。比如康定路445弄19号、江宁路239号等区域,均在12月13日完成“清零”。

浦东新区作为经济和人口密集区域,其高风险区的解除具有代表性。例如部分社区和商业中心,经过多轮核酸检测后,确认无新增病例,最终被解除管控。

黄浦区作为历史文化名城,其高风险区的解除也备受关注。相关部门通过精准施策,确保了老城区的平稳过渡。

普陀区和宝山区等区域也在不同时间段内逐步解除高风险管控,反映出上海各区根据实际情况灵活调整政策。

杨浦区的部分高校和产业园区也经历了高风险区的解除过程,为师生和企业员工提供了更多便利。

这些区域的案例表明,上海在解除高风险区时注重科学评估和精准施策,避免了大规模疫情反弹的风险。

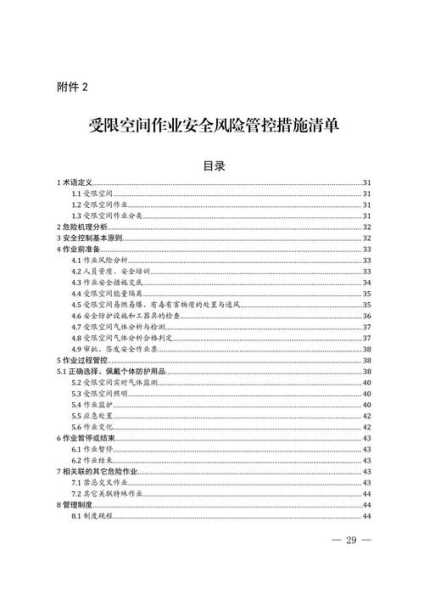

3. 高风险作业区域管理规定的落实情况

在解除高风险区的同时,相关部门对高风险作业区域仍保持一定的管理规定,确保防疫措施不松懈。

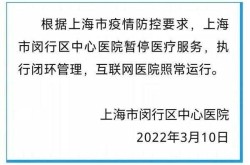

高风险作业场所如医院、物流中心、建筑工地等,仍然需要严格执行健康监测和环境消杀制度。

工作人员需定期进行核酸检测,佩戴口罩,并保持良好的个人卫生习惯,以降低交叉感染风险。

相关企业单位也加强了内部管理,制定应急预案,确保在突发情况下能够迅速响应。

部门之间形成联动机制,通过数据共享和信息互通,提高管理效率,保障公共安全。

这种精细化管理不仅提升了防疫工作的科学性,也让市民对城市运行的安全感有了明显提升。

解除管控后的防疫措施与未来展望

1. 常态化防控下的防疫措施与公众行为规范

上海在解除高风险区后,全面转向常态化防控模式,强调“防得住、控得准”的原则。

公众被鼓励继续保持良好的卫生习惯,如勤洗手、戴口罩、保持社交距离等,形成自我防护的自觉意识。

重点场所如商场、医院、学校等,依然需要落实测温、扫码、通风等基本防疫要求,确保日常运营安全有序。

社区和基层单位加强宣传引导,通过线上线下结合的方式普及防疫知识,提升居民应对突发情况的能力。

鼓励市民积极参与社区防疫工作,比如志愿者服务、信息报送等,共同构建群防群控的网络。

这种全民参与的防疫氛围,让城市在恢复活力的同时,也保持了较高的安全水平。

2. 高风险作业区域的持续管理与监督机制

尽管高风险区已解除管控,但涉及医疗、物流、建筑等行业的高风险作业区域仍需严格管理。

相关部门建立动态监测机制,对重点行业和岗位进行定期检查,确保防疫措施不流于形式。

企业单位需制定详细的防疫管理制度,明确责任分工,确保各项措施落实到人、落实到岗。

加强对从业人员的健康监测,包括每日体温检测、核酸检测频率等,做到早发现、早处置。

通过信息化手段实现数据共享,提高监管效率,减少人为疏漏和信息滞后问题。

这种精细化的管理方式,既保障了高风险作业的安全性,也为城市经济的稳定运行提供了支撑。

3. 上海疫情防控的阶段性成果与未来发展方向

上海在解除高风险区的过程中,展现出科学精准的防控能力,为全国提供了可复制的经验。

防控政策的调整不仅缓解了社会压力,也提升了民众的生活便利性和信心。

从初期的严格管控到现在的常态化防控,上海的防疫策略逐步走向成熟和理性。

未来,上海将更加注重疫情防控与经济社会发展的平衡,推动城市功能全面恢复。

在科技赋能下,智能化防疫手段将进一步推广,如大数据分析、AI辅助决策等,提升防疫工作的精准度。

随着全球疫情形势的变化,上海也将持续优化防疫体系,为城市长期发展筑牢安全防线。

本文系发布作者个人观点,不代表梅花号立场,转载请注明出处!