北京疫情防控最新消息汇总,北京防控疫情最新情况

1. 北京疫情防控最新消息汇总

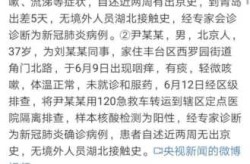

1.1 北京市新增本土感染者情况通报

- 最新数据显示,7月6日0时至15时,北京市新增3例本土新冠肺炎病毒感染者,均为轻型,且均为隔离观察人员。

- 这些病例的发现表明,当前疫情传播范围仍然有限,防控措施正在发挥有效作用。

- 市民无需过度恐慌,但需继续保持警惕,遵守相关防疫规定。

1.2 疫情病毒基因测序结果分析

- 北京市疾控中心对7月5日通报的感染者1至3的标本进行了基因测序。

- 测序结果显示,所有感染者的病毒均属于奥密克戎变异株BA.5.2分支。

- 这一信息有助于更精准地制定防控策略,也为后续疫苗和药物研发提供科学依据。

1.3 当前疫情总体态势评估

- 根据现有疫情发展态势,相关部门初步判断本次疫情总体可控。

- 这意味着目前的防控措施在有效遏制疫情扩散方面取得了一定成效。

- 市民可以适当放松警惕,但仍需保持良好卫生习惯,避免聚集性活动。

2. 北京防控疫情最新情况解读

2.1 防控政策调整背景与意义

- 北京市近期对疫情防控政策进行了重要调整,这一变化是基于当前疫情形势的科学研判。

- 政策优化旨在更精准地防控疫情,同时减少对市民正常生活和经济活动的影响。

- 调整背后体现的是政府对防疫工作的动态管理与灵活应对能力。

2.2 进返京人员限制措施更新

- 新政策将14天内有本土感染者所在县(市、区、旗)旅居史的人员进返京限制,调整为7天内有该区域旅居史的人员。

- 这一调整意味着部分人群的出行限制有所放宽,但依然保持对重点区域的严格管控。

- 市民在计划出行前应密切关注官方发布的最新政策,确保符合防疫要求。

2.3 公共场所防疫要求变化

- 从7月11日起,进入线下培训机构、图书馆、博物馆等公共场所的人员需接种疫苗,不适宜接种者除外。

- 这项新规定强化了公共场所的防疫安全,有助于降低聚集性感染风险。

- 市民在前往这些场所时,应提前确认自身接种状态,配合场所管理要求。

3. 北京疫情防控政策动态更新

3.1 新增风险区域划定情况

- 北京市近期对部分区域进行了风险等级调整,新增高风险和中风险区域。

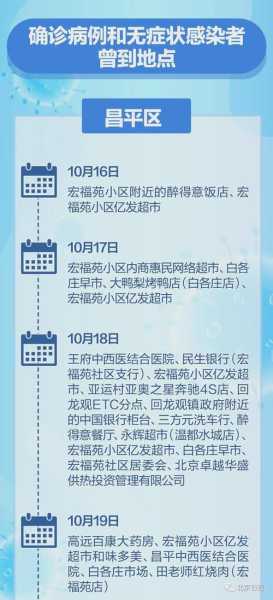

- 昌平区中东路121号院被列为高风险区域,延庆区康庄镇小美好麻辣烫板面店为中风险区。

- 这些区域的划定是基于当前疫情传播情况,确保精准防控,防止扩散。

3.2 高风险与中风险区域管理措施

- 高风险区域实行严格管控,人员原则上不得外出,外来人员进入需经过审批。

- 中风险区域采取分区管理,居民需配合核酸检测、健康监测等防疫措施。

- 管理措施的实施有助于及时发现潜在感染源,降低社区传播风险。

3.3 疫情防控政策的持续优化方向

- 北京市在疫情防控政策上保持动态调整,根据疫情发展灵活应对。

- 政策优化注重科学性和实效性,力求在保障安全的同时减少对社会运行的影响。

- 未来将继续加强数据分析和预警机制,提升防控工作的精准度和前瞻性。

4. 北京疫情实时数据及趋势分析

4.1 最新疫情数据统计与对比

- 北京市在7月6日0时至15时新增3例本土感染者,均为轻型,且均为隔离观察人员。

- 这些数据表明当前疫情传播范围较小,感染者的活动轨迹和接触人群已基本被锁定。

- 对比近期数据,新增病例数量保持稳定,未出现明显上升趋势,反映出防控措施的有效性。

4.2 疫情发展趋势预测

- 根据北京市疾控中心的基因测序结果,病毒属于奥密克戎变异株BA.5.2分支,传播力较强但症状较轻。

- 结合现有数据和防控措施,初步判断本次疫情整体可控,没有大规模扩散的风险。

- 未来几周内,若无新的输入性病例或聚集性事件,疫情有望维持低发状态。

4.3 数据背后的防控成效评估

- 新增病例均来自隔离观察人员,说明筛查机制运行良好,能够及时发现潜在风险。

- 风险区域的精准划定和管理措施有效遏制了疫情进一步蔓延的可能性。

- 政策调整和防疫要求的变化也体现出北京在疫情防控上的科学性和灵活性,为后续工作提供了有力支撑。

5. 北京疫情防控措施的社会影响

5.1 对市民生活的影响分析

- 市民日常出行受到一定限制,尤其是涉及跨区域流动时需更加谨慎。

- 部分公共场所如图书馆、博物馆等需要接种疫苗才能进入,增加了部分人群的不便。

- 生活节奏有所调整,但多数人表示理解并配合防疫政策,体现出较高的社会责任感。

5.2 对企业运营的潜在影响

- 企业需要加强员工健康管理,定期进行核酸检测和行程排查。

- 线下培训、文化娱乐场所等对人员健康要求提高,可能带来一定的运营成本增加。

- 企业对政策变化保持高度关注,积极调整内部管理流程以适应新的防疫标准。

5.3 社会公众对防控政策的反馈

- 多数市民对当前防控措施表示支持,认为有助于维护公共安全。

- 一些人希望政府在执行政策时更加灵活,减少不必要的限制。

- 公众普遍期待信息透明,希望通过官方渠道及时获取最新疫情动态和政策调整。

6. 北京疫情防控经验与未来展望

6.1 疫情防控经验总结

- 北京在应对疫情过程中展现出快速反应能力,能够在短时间内完成病例排查和风险区域划定。

- 防控政策的动态调整体现了科学决策和精准施策的特点,避免了过度防控带来的社会影响。

- 通过持续的信息公开和公众沟通,增强了市民对防疫工作的理解和支持,为政策落地提供了良好基础。

6.2 国内其他城市防控借鉴

- 北京的经验为其他城市提供了可复制的防控模式,特别是在风险区域管理和人员流动管控方面。

- 其他城市可以参考北京在疫苗接种、公共场所管理等方面的措施,结合本地实际情况进行优化。

- 北京在数据监测和趋势分析方面的做法,也为全国范围内的疫情防控提供了重要参考。

6.3 未来疫情防控工作的规划与目标

- 未来将继续加强疫情监测和预警体系建设,提升对变异病毒的识别和应对能力。

- 防控政策将更加注重平衡公共安全与社会运行,减少对正常生活和经济活动的干扰。

- 推动科技手段在疫情防控中的应用,如大数据分析、智能筛查等,提高防控效率和精准度。

7. 北京疫情防控政策的公众沟通与信息透明度

7.1 政府信息公开机制

- 北京市在疫情防控中始终坚持信息公开原则,通过官方渠道及时发布疫情动态和防控政策。

- 每日通报新增病例、风险区域以及防控措施调整,确保公众第一时间获取准确信息。

- 建立多层级的信息发布体系,涵盖政府官网、社交媒体平台及新闻发布会等多种形式。

7.2 媒体与公众信息获取渠道

- 北京市主流媒体持续跟进疫情进展,通过新闻报道、专题访谈等形式传递权威信息。

- 公众可以通过“北京日报”“北京新闻”等官方媒体平台获取最新疫情通报和政策解读。

- 社交平台上,北京市卫健委、疾控中心等机构定期更新信息,增强信息传播的时效性和覆盖面。

7.3 提升公众信任与配合度的策略

- 通过定期召开新闻发布会,直接回应社会关切,减少谣言传播空间。

- 鼓励市民积极参与疫情防控,如主动上报行程、配合核酸检测等,形成全民参与的良好氛围。

- 利用短视频、图文推送等方式,以更贴近生活的形式普及防疫知识,提升公众对政策的理解和支持。

本文系发布作者个人观点,不代表梅花号立场,转载请注明出处!