一说话就咳嗽中医上叫什么,气一上来就咳嗽吃什么药

一说话就咳嗽中医如何命名与辨证分析

1. 中医对“一说话就咳嗽”的常见病名解释

在中医理论中,一说话就咳嗽的现象通常被归为“咳”或“咳嗽”范畴。根据具体表现和病因,这一症状可能有不同的命名方式。

一些中医文献中会直接称为“咳”,而根据症状特点,也可能被称为“声咳”或“气咳”。这些名称反映了咳嗽发生的诱因和表现形式。

有些情况下,医生会结合患者的具体情况,如情绪波动、痰的性质等,给出更具体的诊断名称,比如“风寒袭肺型咳”或“脾肺气虚型咳”。

这些命名不仅有助于理解病情,也为后续治疗提供了方向。了解这些名称,能帮助患者更好地与医生沟通,明确自己的健康状况。

(一说话就咳嗽中医上叫什么,气一上来就咳嗽吃什么药)

(一说话就咳嗽中医上叫什么,气一上来就咳嗽吃什么药)中医强调辨证论治,因此对“一说话就咳嗽”的命名也需结合个体差异,不能一概而论。

2. 外感与内伤咳嗽的区分及病因解析

中医将咳嗽分为外感咳嗽和内伤咳嗽两大类,这是辨别病因的重要依据。

外感咳嗽多由外界邪气侵入肺部引起,如风、寒、热、燥等。这类咳嗽往往起病较急,伴随明显的感冒症状。

内伤咳嗽则多由体内脏腑功能失调导致,如脾虚生痰、肺阴不足、肝火犯肺等。这类咳嗽起病较缓,但容易反复。

外感咳嗽常表现为咳声重浊、痰稀白或黄稠,而内伤咳嗽则更多表现为干咳、痰少或痰中带血。

病因不同,治疗方法也有所区别。外感咳嗽以祛除外邪为主,内伤咳嗽则注重调理脏腑功能。

3. 情绪波动与咳嗽之间的关联性探讨

情绪波动在中医看来是影响肺气运行的重要因素。尤其是愤怒、焦虑等情绪,容易引发肝火上炎,进而影响肺的功能。

肝火犯肺是情绪相关咳嗽的一种常见类型。这种情况下,患者常感到胸闷、咽喉干痛、声音嘶哑,尤其在情绪激动时症状加重。

中医认为,情志不畅会导致气机不畅,进而影响肺的宣发肃降功能,造成咳嗽频发。

除了肝火犯肺,其他情绪问题如抑郁、思虑过度,也可能导致脾虚痰湿,从而引发咳嗽。

因此,在治疗咳嗽时,除了药物调理,还需要关注患者的情绪状态,进行心理疏导和调养。

气一上来就咳嗽的中医辨证与调理方法

1. 气上不来就咳嗽的中医病机分析

在中医理论中,气一上来就咳嗽的现象通常与肺气不畅、痰湿阻滞或肝火犯肺有关。

肺主气,司呼吸,若肺气虚弱或受到外邪侵袭,容易导致气机运行不畅,从而引发咳嗽。

痰湿内生也是常见原因,尤其在脾虚体质的人群中更为明显。痰湿阻塞气道,使得气机受阻,一有情绪波动或说话时便触发咳嗽。

肝火旺盛也会导致气逆上冲,影响肺的宣发功能,出现气上咳的症状。

了解这些病机有助于明确治疗方向,为后续调养提供科学依据。

2. 常见气咳类型及其症状表现

风寒袭肺型咳嗽是常见的一种,表现为咳声重浊、痰稀白、伴有鼻塞、头痛等症状。

风热犯肺型咳嗽则多表现为干咳少痰、痰黄黏稠、咽喉肿痛、怕风发热等。

风燥伤肺型咳嗽主要出现在秋冬季节,特点是喉痒干咳、痰中带血丝、口干咽燥。

痰热蕴肺型咳嗽常伴随胸闷、痰多且黄稠、身体发热、口干舌红等表现。

脾肺气虚型咳嗽则以反复咳嗽、痰白清稀、气短乏力、易出汗为主要特征。

3. 中医对气咳的调养建议与生活指导

日常生活中要注意保暖,避免受凉,尤其是胸部和颈部,防止外邪入侵。

饮食应清淡,少吃辛辣、油腻、甜腻的食物,以免加重痰湿。

保持良好的作息习惯,避免熬夜,保证充足的睡眠,有助于肺气恢复。

适当进行温和的运动,如太极、八段锦,有助于增强肺功能,改善气机运行。

心情要保持平和,避免过度焦虑或激动,情绪稳定有助于减少咳嗽发作。

针对“一说话就咳嗽”的中药方剂推荐

1. 风寒袭肺型咳嗽的常用中成药

风寒袭肺型咳嗽多因外感风寒引起,表现为咳声重浊、痰稀白、鼻塞流清涕、头痛身痛等。

对于这类咳嗽,可选用通宣理肺丸,此药能疏风散寒、宣肺止咳,适合风寒引起的咳嗽症状。

三拗片也是不错的选择,其成分简单,主要针对风寒束肺导致的咳嗽,效果温和且安全。

小青龙颗粒适用于风寒夹饮的情况,尤其适合伴有痰多清稀、胸闷气短的患者。

使用这些药物时需注意辨证准确,若症状不符,可能影响疗效或加重病情。

2. 风热犯肺型咳嗽的中药选择

风热犯肺型咳嗽常见于春夏季节,表现多为干咳少痰、痰黄黏稠、咽喉肿痛、怕风发热等。

复方鲜竹沥液是治疗风热咳嗽的常用药,具有清热化痰、润燥止咳的作用。

清气化痰丸适用于痰热壅肺的情况,能有效缓解咳嗽、痰多、胸闷等症状。

蜜炼川贝枇杷膏对风热引起的喉痒干咳有较好效果,尤其适合咽喉干燥不适的患者。

选择药物时应结合自身症状,避免误用寒凉药物,以免伤及脾胃。

3. 风燥伤肺型咳嗽的治疗方案

风燥伤肺型咳嗽多发生在秋冬干燥季节,特点是喉痒干咳、痰中带血丝、口干咽燥等。

蜜炼川贝枇杷膏是此类咳嗽的首选,能润肺止咳、养阴生津,改善干燥症状。

二母宁嗽丸适用于风燥伤肺、痰少而黏的情况,具有清肺化痰、止咳平喘的效果。

润肺化痰丸同样适合风燥型咳嗽,尤其对夜间干咳、声音嘶哑有明显缓解作用。

在使用过程中应注意保持室内湿度,避免过度干燥,以辅助药物发挥最佳效果。

气一上来就咳嗽的中药方剂与食疗建议

1. 痰热蕴肺型咳嗽的中药调理

痰热蕴肺型咳嗽常见于体内湿热积聚,表现为痰多黏稠、色黄或带血、胸闷气促、口干舌燥等。

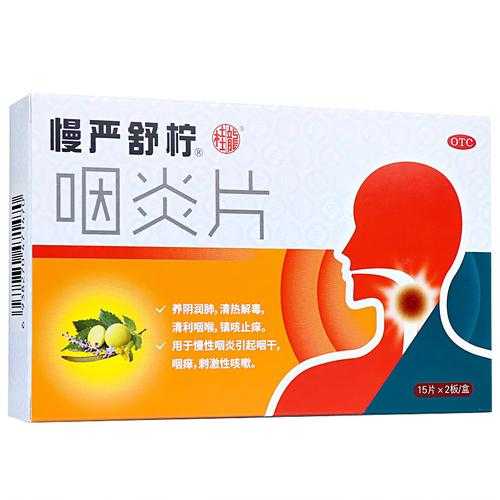

止咳橘红丸是治疗此类咳嗽的常用中成药,能清热化痰、理气止咳,适合痰热壅肺的患者。

肺力咳合剂适用于痰热咳嗽伴有咽喉肿痛、发热等症状,具有清热解毒、润肺止咳的功效。

牛黄蛇胆川贝胶囊可缓解痰热咳嗽带来的不适,尤其对痰黄难咳、咽喉疼痛有明显效果。

在用药期间应避免辛辣油腻食物,保持大便通畅,有助于痰热的排出和病情的改善。

2. 脾肺气虚型咳嗽的中药和食疗搭配

脾肺气虚型咳嗽多因体质虚弱、脾肺功能不足引起,表现为反复咳嗽、痰白清稀、气短乏力、易出汗等。

六君子丸是调理脾肺气虚的常用药物,能健脾益气、化痰止咳,适合长期咳嗽、体质较弱的人群。

参苓白术丸适用于脾虚湿盛、咳嗽反复的情况,能健脾利湿、止咳化痰,增强身体抵抗力。

二陈丸对痰湿咳嗽有较好效果,尤其适合痰多清稀、胸闷腹胀的患者。

食疗方面可多吃山药、莲子、红枣等健脾益气的食物,配合中药调理,效果更佳。

3. 肺肾阴虚型咳嗽的滋阴润肺疗法

肺肾阴虚型咳嗽多因久病伤阴或过度劳累导致,表现为干咳少痰、声音嘶哑、口干咽燥、手足心热等。

养阴清肺丸是滋阴润肺的首选药物,能清肺养阴、止咳化痰,适合肺阴不足引起的咳嗽。

强力枇杷露对肺肾阴虚型咳嗽有良好效果,尤其适合夜间干咳、咽喉干燥的患者。

沙参麦冬汤是经典中医方剂,能滋阴生津、润肺止咳,适合长期咳嗽、体质偏瘦的人群。

食疗方面可多食用百合、银耳、梨、蜂蜜等润肺食物,辅助中药调理,提升整体疗效。

情绪因素引发咳嗽的中医调理策略

1. 肝火犯肺型咳嗽的成因与症状

情绪波动是引发咳嗽的重要因素之一,尤其是肝火旺盛时,容易导致气机不畅、肺失清肃。

肝火犯肺型咳嗽常见于易怒、焦虑、压力大的人群,表现为咳声短促、痰少而黏、咽喉灼痛、口干舌燥等。

肝火上升不仅影响肺的功能,还可能引发头痛、目赤、烦躁不安等症状,进一步加重咳嗽表现。

此类咳嗽往往在情绪激动后加剧,安静时有所缓解,说明情绪与病情之间存在密切联系。

了解肝火犯肺的成因有助于针对性地进行调理,避免情绪对身体的持续伤害。

2. 清肝泻火类中药的使用与效果

黄芩泻白散是治疗肝火犯肺型咳嗽的经典方剂,能清肝泻火、止咳平喘,适合肝火旺盛引起的咳嗽。

黛蛤散具有清肝化痰、止咳平喘的作用,特别适用于痰黄黏稠、胸闷气急的患者。

龙胆泻肝丸也可用于肝火上炎导致的咳嗽,但需注意其药性较峻烈,不宜长期服用。

在使用这些药物时,应结合个体体质和症状,避免盲目用药,以免伤及脾胃。

中药调理需在专业医师指导下进行,确保安全有效,避免出现副作用或药不对症的情况。

3. 情绪调节在咳嗽康复中的作用

咳嗽不仅仅是身体的问题,更与心理状态密切相关,情绪稳定有助于改善咳嗽症状。

保持心情舒畅、避免过度紧张和焦虑,是预防和缓解情绪性咳嗽的关键。

可通过冥想、深呼吸、太极拳等方式调节情绪,帮助身体恢复平衡状态。

家人和朋友的支持也能起到积极作用,营造轻松愉快的环境有利于病情好转。

将情绪管理纳入日常调养计划中,不仅能缓解咳嗽,还能提升整体健康水平。

中医调理咳嗽的日常注意事项

1. 饮食禁忌与宜忌食物推荐

咳嗽期间应避免辛辣、油腻、生冷食物,如辣椒、油炸食品、冰淇淋等,这些食物容易刺激咽喉,加重咳嗽症状。

一些温热性食物如姜、葱、蒜虽然有驱寒作用,但在咳嗽初期或痰热型咳嗽时不宜多食,以免助火伤肺。

推荐食用润肺止咳的食物,如梨、百合、银耳、蜂蜜、枇杷等,有助于缓解喉咙干燥和咳嗽不适。

多喝温水有助于稀释痰液,促进排痰,同时保持体内水分平衡,对咳嗽恢复非常有益。

饮食要清淡易消化,避免暴饮暴食,减少脾胃负担,从而间接帮助肺气恢复。

2. 生活习惯对咳嗽的影响

保证充足睡眠是身体自我修复的重要方式,熬夜会加重肺阴虚,导致咳嗽反复或难以痊愈。

保持室内空气清新,避免接触烟雾、灰尘等刺激物,这些物质容易诱发或加重咳嗽。

避免长时间大声说话或过度用嗓,尤其是说话后容易引发咳嗽的人群,应注意适当休息。

适当进行温和运动,如散步、八段锦等,有助于增强体质,改善肺功能,但应避免剧烈运动。

定期开窗通风,保持室内湿度适宜,防止干燥空气刺激呼吸道,造成咳嗽加剧。

3. 冬季咳嗽的预防与保健措施

冬季气温低,空气干燥,是咳嗽高发季节,需特别注意保暖,尤其是胸部和颈部部位。

外出时佩戴口罩,避免冷空气直接刺激呼吸道,减少因寒冷引发的咳嗽。

可以通过艾灸、泡脚等方式温暖身体,促进气血运行,增强抗病能力。

冬季饮食应注重滋阴润燥,多吃富含维生素的食物,如胡萝卜、山药、南瓜等,增强免疫力。

保持良好的作息规律,避免受凉,是预防冬季咳嗽的关键,也是长期调养的重要基础。

咳嗽持续不愈时的就医建议与中医辅助治疗

1. 咳嗽长期不愈的可能原因分析

长期咳嗽可能是由慢性呼吸道疾病引起的,比如哮喘、慢性支气管炎或肺结核等,这些疾病需要专业检查才能明确诊断。

有些咳嗽是由于胃食管反流引起的,尤其是夜间或饭后容易加重,这种情况常被忽视,但对生活质量影响较大。

环境因素如空气污染、粉尘、过敏原等也可能导致咳嗽反复发作,尤其是在城市环境中更为常见。

情绪压力过大、焦虑或抑郁也可能引发或加重咳嗽,这种类型的咳嗽往往难以通过常规药物缓解。

如果咳嗽超过三周仍未见好转,或者伴随发热、胸痛、体重下降等症状,应尽快就医排查潜在病因。

2. 中医辨证施治的重要性

中医强调“因人而异”,不同的体质和症状需要不同的调理方式,盲目用药可能适得其反。

咳嗽类型繁多,外感与内伤、寒热虚实各有不同,只有准确辨证才能找到根本治疗方法。

中医通过望闻问切四诊合参,能更全面地了解病情,制定个性化的治疗方案,提高治愈率。

对于久咳不愈的患者,中医常采用综合调理手段,包括中药、针灸、推拿等,帮助身体恢复平衡。

中医治疗注重整体调节,不仅关注症状改善,更重视身体内部环境的调和,达到标本兼治的效果。

3. 中西医结合治疗咳嗽的可行性探讨

现代医学在诊断和急性期治疗上具有明显优势,而中医则在调理体质和预防复发方面表现突出。

对于慢性咳嗽或反复发作的患者,中西医结合治疗可以发挥互补作用,提高疗效。

一些西药如止咳药、抗生素等可以在医生指导下短期使用,而中医则通过草药、食疗等方式进行长期调理。

针灸、拔罐、艾灸等传统疗法在缓解咳嗽症状、改善肺功能方面有良好效果,可作为辅助治疗手段。

在治疗过程中,患者应与医生保持良好沟通,根据自身情况选择最适合的治疗方案,避免盲目用药或延误病情。

总结:中医调理“一说话就咳嗽”与“气一上来就咳嗽”的关键要点

1. 不同类型咳嗽的辨证要点总结

一说话就咳嗽在中医中常被归为“外感咳嗽”或“内伤咳嗽”,具体需结合症状和体质判断。

气一上来就咳嗽多与情绪波动有关,尤其是肝火犯肺,容易引发胸闷、气急、咳声短促等症状。

外感咳嗽多由风寒、风热、风燥等外邪侵袭肺脏引起,表现为痰色、咳声、伴随症状各异。

内伤咳嗽则与肺、脾、肾等脏腑功能失调相关,如痰湿、阴虚、气虚等,需从整体调养入手。

辨证是中医治疗的核心,只有明确病因病机,才能对症下药,避免误治或无效治疗。

2. 中药方剂的选择与使用原则

风寒袭肺型咳嗽可选用通宣理肺丸、三拗片等,以疏风散寒、宣肺止咳为主。

风热犯肺型咳嗽适合使用复方鲜竹沥液、清气化痰丸等,起到清热解毒、润肺止咳的效果。

风燥伤肺型咳嗽可用蜜炼川贝枇杷膏、二母宁嗽丸等,针对干咳少痰、咽喉干燥的情况。

痰热蕴肺型咳嗽宜用止咳橘红丸、肺力咳合剂等,重点在于清热化痰、理气止咳。

脾肺气虚型咳嗽推荐六君子丸、参苓白术丸等,兼顾健脾益气、化痰止咳的作用。

3. 日常调养与情绪管理的综合建议

咳嗽患者应避免辛辣、油腻、生冷食物,多吃清淡滋润的食物,如梨、百合、银耳等。

保持良好作息,避免熬夜,保证充足睡眠有助于身体恢复和肺气调和。

情绪波动是咳嗽加重的重要因素,学会放松心情、调节情绪对缓解咳嗽至关重要。

适当进行呼吸锻炼,如深呼吸、八段锦等,有助于增强肺功能、改善气机运行。

在日常生活中注意保暖,避免受凉,尤其是在秋冬季节,防止外邪入侵引发咳嗽。

本文系发布作者个人观点,不代表梅花号立场,转载请注明出处!