兰州交大研究生遇害原因,兰州交通大学研究生值得读吗

1. 兰州交大研究生遇害事件回顾

1.1 事件发生时间与地点

2021年8月18日,兰州交通大学校园内发生一起令人震惊的刑事案件。这起事件发生在学校内部,具体地点并未公开详细信息,但据目击者称,事发地靠近校内生活区,属于学生日常活动频繁的区域。

1.2 受害人及嫌疑人基本信息

受害者是一名兰州交通大学研三学生,年龄在25岁左右,专业方向未被披露。嫌疑人身份为校内小卖部老板的儿子,与受害人并无直接交集。目前,警方已对嫌疑人采取强制措施,案件正在进一步调查中。

1.3 案件初步调查结果

根据知情人士透露,案件性质被初步认定为刑事案件,具体动机尚不明确。警方表示,案件涉及个人恩怨或潜在矛盾,但尚未公布更多细节。目前,嫌疑人已被依法拘留,案件仍在侦办过程中。

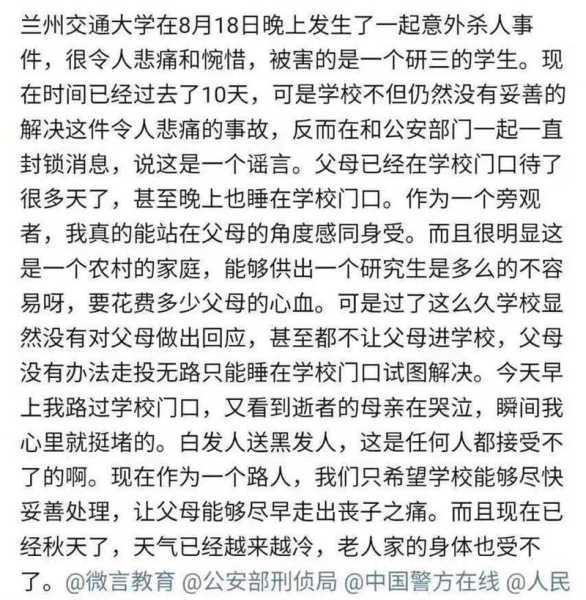

1.4 学校与家属的善后处理情况

事件发生后,兰州交通大学迅速介入,与受害人家属进行沟通,并就善后事宜达成一致。学校方面表示,将全力配合警方调查,并对家属给予经济补偿。据媒体报道,学校已向家属支付200万元赔偿金,以表达对受害者的尊重和对家庭的关怀。

2. 兰州交大研究生遇害原因分析

2.1 案件背景与社会关注点

这起事件在兰州交通大学校园内引发强烈震动,成为社会关注的焦点。公众对高校安全问题再次提出质疑,尤其是校园内部人员管理、监控系统覆盖以及突发事件应对机制等话题被广泛讨论。事件不仅牵动了学生和家长的情绪,也促使社会各界重新审视高校安全管理的重要性。

2.2 凶动手动机与案件性质探讨

目前,案件的具体动机尚未完全公开,但根据警方初步调查,嫌疑人与受害者并无直接冲突或矛盾。这一情况让案件更加扑朔迷离,也让人们开始思考是否存在其他潜在因素,比如心理问题、个人情绪失控或其他未被发现的隐情。案件性质被定性为刑事案件,但具体细节仍需进一步调查。

2.3 校园安全管理现状反思

事件发生后,兰州交通大学的校园安全措施受到质疑。许多师生表示,学校在日常管理中存在一定的漏洞,尤其是在外来人员进出、监控设备覆盖范围以及紧急响应机制方面。此次事件无疑给高校管理者敲响了警钟,也引发了关于如何提升校园安全水平的深入讨论。

2.4 社会舆论对校园安全的影响

社会舆论对这起事件的反应十分强烈,媒体持续跟进报道,公众通过社交平台表达担忧与愤怒。这种关注不仅推动了学校加快处理速度,也促使相关部门加强对高校安全的监管力度。舆论的压力让校园安全问题不再只是校方内部事务,而是成为全社会共同关心的话题。

3. 兰州交通大学校园安全机制探讨

3.1 当前校园安保措施概述

兰州交通大学在日常管理中采取了一系列安保措施,包括门禁系统、监控摄像头覆盖以及校内巡逻制度。这些措施在一定程度上保障了校园的基本安全,但面对突发情况时仍显不足。尤其是在人员流动较大的区域,监控盲区和响应速度问题逐渐暴露出来,成为校园安全管理的短板。

3.2 校园内部人员管理问题

事件发生后,校园内部人员管理问题被重新审视。学校对校外人员进入校园的审核不够严格,尤其是外来务工人员、临时工作人员等,缺乏有效的身份核查与行为监管。这种管理上的疏漏可能为潜在风险埋下隐患,也反映出高校在人员管控方面存在一定的薄弱环节。

3.3 安全隐患排查与应对策略

针对校园安全问题,学校需要建立更完善的隐患排查机制。定期开展安全隐患检查,特别是在重点区域如宿舍楼、教学楼、小卖部等地点加强巡查。同时,应制定详细的应急预案,确保在突发事件发生时能够迅速反应,最大限度减少损失。此外,提升师生的安全意识也是重要一环,通过培训和宣传增强自我保护能力。

3.4 对高校安全管理的建议

高校应从此次事件中吸取教训,完善安全管理体系建设。可以借鉴其他高校的成功经验,引入智能化安防设备,如人脸识别系统、智能监控平台等,提高安全防控水平。同时,建立多部门联动机制,强化校内外信息共享,形成更加严密的安全防护网络。只有不断优化管理方式,才能真正构建一个安全、稳定的学习环境。

4. 兰州交通大学研究生教育现状

4.1 研究生培养体系介绍

兰州交通大学的研究生培养体系涵盖了学术型和专业型两种类型,满足不同学生的求学需求。学校注重理论与实践相结合,强调科研能力的提升,为学生提供系统的课程学习和科研训练。通过导师制、课题研究、学术交流等多种方式,帮助研究生构建扎实的知识基础和独立思考能力。

4.2 在职研究生课程设置特点

在职研究生课程设置灵活,课程安排多以周末授课或线上教学为主,兼顾工作与学习的平衡。课程内容紧密结合行业实际,注重应用性与实用性,帮助学生在不中断职业发展的前提下提升专业素养。这种模式尤其适合希望在职场中进一步发展的人群。

4.3 教学资源与科研条件分析

兰州交通大学拥有丰富的教学资源和较为完善的科研平台,包括多个省级重点实验室和工程研究中心。学校鼓励研究生参与各类科研项目,提供充足的实验设备和资料支持。同时,学校与多家企业和机构建立了合作关系,为研究生提供了良好的实践和就业机会。

4.4 学校综合实力与学科优势

兰州交通大学作为一所以工科为主的综合性大学,在交通、土木、机械等学科领域具有较强的实力。学校在教育部第四轮学科评估中,部分学科进入全国前列,具备一定的学术影响力。对于希望在相关领域深造的学生来说,兰州交大是一个值得考虑的选择。

5. 兰州交通大学研究生就业前景分析

5.1 就业率与就业质量数据

兰州交通大学研究生的就业率一直保持在较高水平,多数毕业生能够在毕业后半年内找到合适的工作。根据学校发布的就业质量报告,研究生整体就业率超过90%,部分热门专业甚至达到95%以上。就业质量方面,许多学生进入知名企业、科研院所或政府机构,薪资待遇也处于行业平均水平之上。

5.2 校企合作与实习机会

兰州交通大学积极拓展校企合作渠道,与多家大型企业和事业单位建立了长期合作关系。这些合作不仅为研究生提供了丰富的实习机会,还帮助学生提前了解行业动态和工作流程。通过实习,学生能够积累实践经验,提升就业竞争力,为未来的职业发展打下坚实基础。

5.3 毕业生就业方向与行业分布

兰州交通大学研究生的就业方向较为广泛,涵盖交通、土木工程、机械制造、信息技术等多个领域。其中,交通类专业的毕业生多进入铁路、公路建设相关单位;工科类专业则更多流向制造业和科研机构。此外,也有不少学生选择进入高校或继续深造,进一步提升学术能力。

5.4 与同类高校的比较研究

相比其他同类高校,兰州交通大学在工科领域的优势较为明显,尤其是在交通工程、土木工程等专业上具有较强的学科实力。从就业情况来看,兰州交大的研究生在就业市场上具备一定的竞争力,尤其在西北地区,学校的品牌影响力和校友资源为学生提供了更多机会。与其他综合性大学相比,兰州交大更注重实践与应用,这使得其毕业生在实际工作中更具适应性。

6. 兰州交通大学研究生值得读吗?

6.1 在职研究生学习模式的优势

兰州交通大学在职研究生项目为在职人员提供了灵活的学习方式,让工作与学业可以同步进行。这种模式特别适合那些希望在不中断职业生涯的情况下提升学历和专业能力的人群。课程安排通常以周末或线上形式为主,节省了通勤时间,提高了学习效率。

6.2 时间灵活性与职业发展结合

在职研究生最大的吸引力在于时间上的自由度。学生可以根据自己的工作节奏合理安排学习计划,避免了全日制研究生可能面临的“工作与学习冲突”。这种灵活性不仅有助于维持现有职业发展,还能在学习过程中积累新知识,为未来的职业晋升提供支持。

6.3 人脉拓展与资源共享价值

在兰州交通大学攻读研究生的过程中,学生有机会接触到来自不同行业、不同背景的同学和导师。这种多元化的交流环境有助于拓宽视野,建立有价值的人脉网络。同时,学校提供的学术资源、科研平台和行业资讯也能为学生的职业发展提供有力支撑。

6.4 综合评估:是否值得报考

从整体来看,兰州交通大学研究生项目在教学质量、就业前景和学习模式上都有明显优势。尤其是在工科领域,学校的学科实力和实践导向的教学方式受到广泛认可。虽然校园安全事件引发了社会关注,但学校在后续处理中表现出积极态度,也为学生营造了一个相对稳定的学习环境。对于有志于提升自身竞争力的人来说,兰州交大的研究生教育仍然是一个值得考虑的选择。

7. 从事件出发看高校教育与社会发展的关系

7.1 高校在社会中的责任与担当

高校不仅是知识传播的场所,更是社会文明进步的重要推动力。它承担着培养人才、推动科研创新、服务地方经济等多重使命。兰州交大研究生遇害事件的发生,让公众重新审视高校在维护校园安全、保障学生权益方面的责任。一个安全、稳定的学习环境,是高校履行社会责任的基础。

7.2 学生安全与教育质量的关系

学生的安全问题直接影响到教育质量的提升。当校园内出现恶性事件时,不仅会打击学生的学习积极性,也会影响学校的声誉和发展。兰州交大事件后,学校迅速采取措施,加强安全管理,体现了对教育质量的重视。只有在安全的环境中,学生才能安心学习,教师才能专注教学,教育才能真正发挥其应有的价值。

7.3 高等教育改革的方向与挑战

近年来,高等教育不断深化改革,强调质量提升和内涵发展。然而,校园安全、心理健康、师生关系等问题仍然存在。兰州交大事件成为推动高校管理改革的一个契机,促使更多高校关注内部管理机制的完善。如何在快速发展中保持教育的温度,是当前高等教育面临的重要课题。

7.4 对未来高校管理与教育模式的展望

未来的高校管理应更加注重预防性机制建设,强化安全意识教育,提升应急处理能力。同时,教育模式也需要与时俱进,结合线上线下资源,打造更加开放、灵活的学习体系。兰州交大事件虽然带来了一定冲击,但也为高校管理者提供了反思和改进的机会,推动教育向更高质量、更可持续的方向发展。

本文系发布作者个人观点,不代表梅花号立场,转载请注明出处!