公园里会有新冠病毒吗,现在有新冠病毒吗最新消息新闻

1. 公园里是否存在新冠病毒传播风险?

1.1 公园作为公共场所的潜在感染隐患

公园是人们日常休闲、运动的重要场所,人流量大,尤其是在节假日或周末,容易形成人群聚集。这种环境为病毒传播提供了条件。尽管公园是开放空间,但病毒仍可能通过飞沫、接触等方式在人群中扩散。特别是当游客未佩戴口罩、未保持社交距离时,感染风险会显著增加。

1.2 新冠病毒的传播方式与公园环境的关系

新冠病毒主要通过飞沫和密切接触传播,而公园内的活动往往涉及多人互动。比如散步、打球、遛狗等,都可能让游客之间产生近距离接触。此外,风向因素也可能影响病毒的扩散范围,下风口区域更容易受到感染。因此,即使在户外,也不能完全忽视防疫措施。

1.3 医学专家对公园防疫的建议

多位医学专家指出,公园虽为开放场所,但仍需保持警惕。广州市政协委员黄光烈建议市民在公园内尽量保持一米以上距离,选择人少的时间段前往。同时,避免在人群密集区域停留过久,减少交叉感染的可能性。这些实用建议为公众提供了明确的防护方向。

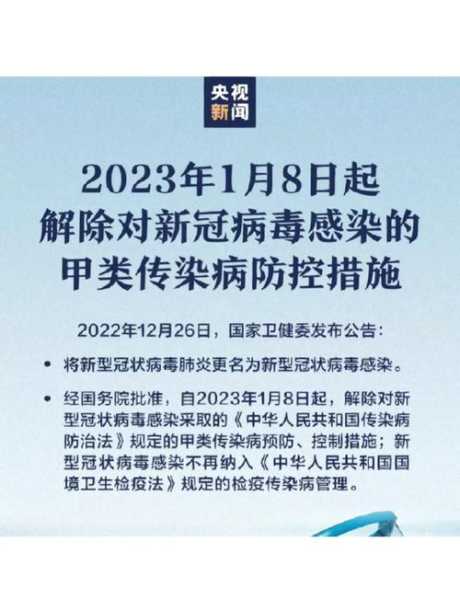

2. 当前新冠感染情况如何?最新消息解读

2.1 国内疫情总体趋势分析

当前国内新冠疫情整体趋于平稳,多地已进入低风险状态。但部分地区仍存在零星病例,防控压力依然存在。国家卫健委数据显示,近期新增确诊病例数量保持在较低水平,但部分城市仍需关注重点人群和高风险区域的动态变化。各地政府持续加强监测与应对措施,确保疫情不反弹。

2.2 不同城市疫情防控现状对比

北京、广州等一线城市的防疫措施较为严格,尤其在公共场所如公园、商场等实行预约制、限流管理,有效控制了人流密度。例如,北京市大部分公园风景区维持开放,但要求游客提前预约,并限制每日客流量在60%以内。相比之下,一些二三线城市则根据实际情况灵活调整政策,但仍保持基本防疫标准。

2.3 疫情动态与社会影响

随着疫情形势的变化,社会对防疫的关注点也在不断调整。公众更加注重个人防护,如佩戴口罩、勤洗手等。同时,部分行业如旅游、餐饮等逐步恢复活力,但防疫意识仍然不可松懈。疫情对人们生活方式的影响仍在持续,未来一段时间内,科学防疫将成为常态。

3. 公园防控措施:北京市的实践与成效

3.1 北京市公园开放管理政策

北京作为首都,始终将疫情防控放在重要位置。在确保市民休闲需求的同时,也严格遵循全市防疫部署。目前,除部分受汛情影响的景区暂时关闭外,全市千余家公园风景区均正常开放。管理单位严格执行防疫要求,确保游客安全有序游园。

3.2 预约游览与客流管控机制

为了减少人群聚集带来的感染风险,北京市公园风景区全面推行预约制。游客需通过官方平台提前预约,系统根据承载能力分配名额。同时,各公园实行客流动态监测,一旦接近限流标准,立即采取限流或分流措施。这种机制有效控制了人流密度,让游客在安全环境下享受自然风光。

3.3 文明游园与游客行为引导

除了技术层面的防控措施,北京市还注重对游客行为的引导。公园内设有明显的防疫提示标识,工作人员定期巡查,提醒游客佩戴口罩、保持距离。此外,通过宣传栏、广播等方式普及防疫知识,鼓励市民文明游园,共同维护公共环境的安全与整洁。

4. 国外研究揭示新冠病毒在自然环境中的踪迹

4.1 美国苏必利尔湖发现病毒痕迹

美国的研究团队在明尼苏达州的苏必利尔湖区域发现了新冠病毒的痕迹。这项研究由明尼苏达大学医学院的理查德·梅尔文博士领导,他们在多个湖滩采集了水样,并进行了病毒检测。从7月开始,研究持续到9月底,在多个地点的样本中发现了微量的病毒成分。这一发现表明,新冠病毒不仅存在于人类活动区域,还可能通过自然水体传播。

4.2 水体中病毒检测的意义与启示

此次研究为理解新冠病毒在自然环境中的存在提供了新的视角。虽然检测到的病毒量非常低,但仍然说明病毒可能通过某种方式进入水体。这引发了对公共水域安全的关注,尤其是在开放性环境中,如湖泊、河流和海滩等。未来,如何监测和管理这些区域的病毒污染,成为公共卫生领域的重要课题。

4.3 自然环境中病毒传播的可能性探讨

尽管目前没有确凿证据表明新冠病毒通过水体直接传播给人类,但研究结果提示我们,病毒可能在自然环境中留下痕迹。这种可能性促使科学家进一步探索病毒在不同环境下的存活能力以及传播路径。对于公众而言,了解这些信息有助于提高防护意识,尤其在户外活动时更加注意个人卫生和环境选择。

5. 戴口罩的重要性:重庆案例分析

5.1 重庆疾控中心发布的典型案例

重庆疾控中心主任医师罗飞在一次新闻发布会上,分享了一个令人警醒的案例。一名感染者曾多次乘坐公交车,并在棋牌室逗留较长时间。由于活动范围广,引发了公众对疫情扩散的担忧。经过快速流调和排查,相关部门迅速锁定了所有密切接触者,并进行了核酸检测。几天后,这些接触者中陆续出现了阳性病例,但奇怪的是,这些感染者几乎都来自棋牌室,而同乘公交车的人却没有出现阳性。

5.2 密闭空间与户外场所的防护差异

这个案例揭示了密闭空间和户外场所之间防护措施的关键区别。虽然公交车和棋牌室都是封闭环境,但两者在人员防护行为上存在明显差异。在公交车上,乘客普遍佩戴了口罩,而在棋牌室内,大多数人并未采取任何防护措施。这一对比说明,即使是在相对安全的环境中,佩戴口罩仍然是防止病毒传播的重要手段。

5.3 口罩佩戴对控制疫情的关键作用

重庆的案例进一步证明了口罩在疫情防控中的核心作用。在另一个事件中,一名感染者未佩戴口罩进入公园,而同一时间在公园内活动的其他人员也大多没有戴口罩。尽管这是开放性场所,但最终导致超过30人感染。这说明,即便在户外,只要人群密集且缺乏防护,病毒仍然可能通过飞沫传播。因此,佩戴口罩不仅是个人责任,更是保护他人的必要行为。

6. 市民应如何应对公园内的防疫挑战?

6.1 个人防护措施的具体建议

在公园活动时,市民首先要做好基础的个人防护。佩戴口罩是最直接有效的手段,尤其在人流密集或无法保持距离的情况下。选择医用外科口罩或N95口罩,确保口罩贴合面部,避免漏气。同时,随身携带消毒湿巾或免洗洗手液,随时清洁手部,尤其是在触摸公共设施后。保持良好的卫生习惯,是减少病毒传播风险的重要保障。

6.2 如何选择合适的游园时间与地点

选择合适的游园时间和地点,能有效降低感染风险。尽量避开早晚高峰时段,选择人少的早晨或傍晚出行。如果公园内人流较多,可以考虑换个时间段再前往。同时,优先选择开放性强、通风好的公园,避免进入封闭或半封闭的区域。通过查看公园的预约信息或实时人流数据,合理安排行程,提高安全性。

6.3 避免聚集与保持社交距离的方法

在公园内,保持社交距离是关键。尽量与他人保持一米以上的距离,避免长时间停留在同一区域。如果发现人群过于密集,及时调整路线或暂时离开。不参与聚集性活动,如集体运动、拍照打卡等。遇到需要排队的情况,保持前后顺序,避免拥挤。通过这些小细节,既能保护自己,也能减少对他人的影响。

7. 公园管理部门的职责与未来展望

7.1 加强防疫措施的必要性

公园作为市民日常休闲的重要场所,承载着大量人流。面对疫情反复的现状,管理部门必须高度重视防疫工作。通过科学合理的防控手段,确保游客在安全的环境中活动。这不仅是对公众健康的负责,也是维护社会秩序的重要举措。当前形势下,任何疏忽都可能带来不可控的风险,因此,强化防疫措施已成为公园管理的核心任务。

7.2 提升游客安全体验的策略

提升游客的安全体验,是公园管理工作的重点方向之一。除了常规的防疫检查和宣传外,还可以通过优化设施布局、增加指引标识、提供便捷的消毒设备等方式,让游客感受到更贴心的服务。同时,利用数字化手段,如实时人流监测、线上预约系统等,提高管理效率,减少人群聚集带来的风险。这些措施不仅能增强游客的信任感,也能提升整体游园体验。

7.3 未来疫情防控与公园管理的结合方向

未来的公园管理将更加注重与疫情防控的深度融合。随着科技的发展,智能化管理将成为趋势。例如,引入AI监控系统,实时分析人流密度;使用大数据预测高峰时段,提前采取应对措施。此外,加强与疾控部门的协作,建立快速响应机制,确保一旦发现异常情况,能够迅速处理。公园不仅是人们放松身心的地方,也将成为疫情防控中的重要防线。通过不断优化管理方式,公园将在保障安全的同时,继续为市民提供高质量的公共空间。

本文系发布作者个人观点,不代表梅花号立场,转载请注明出处!