疫情刚开始爆发的情况,疫情是什么时候开始爆发的

1. 疫情爆发的初始时间点

疫情开始的时间点一直备受关注,尤其是在疫情初期,人们迫切想知道病毒究竟何时开始扩散。根据最新的科学研究和流行病学数据,中国疫情最早可能在2019年12月就已经出现。这一结论得到了多个研究机构的支持,也与当时武汉地区的实际情况相吻合。

武汉作为疫情的首发地,其首例感染病例的发生时间具有重要参考价值。数据显示,武汉首例感染发生概率达到50%的日期为2019年12月20日,这意味着在这一时间段内,病毒已经开始在人群中传播。同时,浙江省的首例感染发生在12月23日,显示出疫情从武汉向其他地区蔓延的趋势。

流行病学数据是验证疫情初期情况的重要依据。通过对确诊病例、接触者追踪以及病毒基因测序等信息的分析,科学家们能够更准确地判断疫情的发展轨迹。这些数据不仅帮助研究人员了解病毒的传播路径,也为后续防控措施提供了科学支持。

疫情的扩散还呈现出明显的节气特征。从大雪到立春,再到惊蛰和春分,疫情的传播速度和范围随着季节的变化而波动。这种现象表明,自然环境因素对疫情的发展有着不可忽视的影响。

(疫情刚开始爆发的情况,疫情是什么时候开始爆发的)

(疫情刚开始爆发的情况,疫情是什么时候开始爆发的)在疫情初期,中国的疫情发展经历了多个阶段。首先是武汉主导的暴发阶段,随后是全国范围内的差异性扩散,接着是武汉地区的疫情逐渐衰减,最终本土疫情基本被阻断。这一过程反映了疫情防控工作的逐步推进和成效。

国际社会对疫情的起源地存在不同看法,但多数研究指向了中国武汉。尽管有关病毒来源的讨论仍在持续,但科学界普遍认为,早期的病例集中在武汉及其周边地区,这为后续研究提供了方向。

世界卫生组织在疫情初期也迅速作出反应,发布了相关通报并建议各国加强监测和防控措施。这一行动体现了全球公共卫生体系在面对突发疫情时的应对能力。

疫情初期的信息传播方式也值得关注。中国在疫情初期的信息披露较为有限,导致外界对疫情的真实情况缺乏全面了解。随着时间推移,信息逐渐公开,国际社会也开始更加关注中国的防疫工作。

国际媒体对疫情爆发的报道引发了广泛关注。许多国家的媒体对武汉的疫情进行了深入报道,推动了全球对疫情的关注度提升。这些报道不仅影响了公众的认知,也促使各国政府采取更严格的防控措施。

疫情初期对全球公共卫生体系提出了严峻挑战。各国在应对疫情的过程中暴露出了许多问题,如信息透明度不足、医疗资源分配不均等。这些问题促使全球范围内对公共卫生系统的反思和改革。

2. 全球疫情首次爆发的地点和时间

中国武汉被广泛认为是全球疫情首次爆发的地点。这一结论基于大量流行病学研究和病毒基因测序结果,表明最早的感染病例集中出现在武汉地区。尽管关于病毒起源的讨论仍在继续,但多数科学证据指向了武汉作为疫情的首发地。

武汉作为疫情起源地的争议一直存在,部分国家和机构对病毒的来源提出了不同看法。一些研究试图将疫情源头追溯到其他地区,但这些说法缺乏足够的数据支持。目前,主流科学界普遍接受武汉是疫情最早出现的地方。

国际社会对疫情源头的讨论持续不断,多个国家和组织进行了独立调查。这些调查旨在厘清疫情的传播路径和病毒的起源,同时也希望为未来的公共卫生危机提供更有效的应对策略。

世界卫生组织在疫情初期迅速介入,发布了关于疫情的通报,并呼吁各国加强监测和防控措施。这一行动体现了国际社会在面对突发公共卫生事件时的协作精神,也为后续全球防疫工作奠定了基础。

在疫情初期,世界卫生组织还多次与中方进行沟通,了解疫情发展情况,并协调全球资源以支持疫情防控工作。这种国际合作模式为后来的全球抗疫提供了重要参考。

疫情爆发后,世界卫生组织也对疫情的传播趋势进行了评估,并向各国提供了相应的建议。这些信息帮助各国政府更好地制定防疫政策,减少疫情对社会和经济的影响。

尽管世界卫生组织在疫情初期发挥了积极作用,但其回应速度和信息透明度也受到一些批评。部分国家认为,世卫组织在早期阶段未能充分公开疫情相关信息,影响了全球范围内的应对效率。

国际社会对疫情源头的关注不仅限于科学层面,还涉及政治和外交因素。一些国家试图将疫情归咎于特定地区或国家,这种做法加剧了国际紧张局势,也影响了全球合作的进程。

随着疫情的持续发展,越来越多的研究开始关注病毒的变异和传播路径。科学家们通过分析病毒基因组,试图还原疫情的扩散过程,并寻找可能的早期感染源。

全球疫情首次爆发的地点和时间成为学术界和公众关注的焦点。通过对早期病例的深入研究,科学家们希望能够更准确地理解病毒的起源和传播机制,为未来的疫情防控提供科学依据。

3. 疫情传播的时间特征与节气关联

疫情爆发与节气之间的关系是研究疫情传播规律的重要切入点。在2019年底,中国正值冬季,节气上从大雪逐渐过渡到立春,这一时间段的气候条件和人群活动模式对病毒的传播起到了关键作用。

大雪节气通常出现在每年的12月7日左右,而立春则在2月3日或4日。疫情在中国的传播轨迹恰好与这些节气时间点高度吻合。数据显示,疫情最早在武汉出现后,迅速扩散至全国,这一过程与冬季的寒冷气候和春节返乡潮密切相关。

疫情在立春前后达到高峰,这与人们在春节期间的聚集性活动密不可分。大量人口流动为病毒的快速传播提供了温床,也使得疫情防控面临更大挑战。

惊蛰节气一般在3月5日左右,此时气温回升,但疫情的传播速度开始减缓。这一阶段,全国范围内的防控措施逐步到位,疫情进入相对稳定期。

春分时节大约在3月20日左右,疫情传播趋于平缓,各地陆续进入防控收尾阶段。此时,病毒的传播能力明显下降,疫情整体呈现衰减趋势。

节气变化对疫情传播的影响体现在多个方面。冬季的低温环境有利于病毒存活,而春节假期的人口流动则加速了病毒的扩散。随着气温升高和防控措施加强,疫情逐渐被控制。

在疫情发展的不同阶段,节气的变化与疫情态势呈现出明显的关联性。从大雪到春分,疫情经历了从爆发、蔓延到消退的全过程,这种时间上的对应关系为防疫工作提供了重要参考。

科学研究发现,节气变化不仅影响人们的日常行为模式,还可能间接影响病毒的传播效率。例如,冬季室内活动增多、通风不良等因素都可能增加感染风险。

通过分析节气与疫情传播的关系,可以更准确地预测疫情的发展趋势,并为后续的防控策略提供科学依据。这种结合传统节气与现代流行病学的研究方法具有重要意义。

疫情传播的时间特征与节气关联的研究,不仅有助于理解疫情的演变过程,也为未来的公共卫生管理提供了新的视角和思路。这种跨学科的研究方式值得进一步推广和应用。

4. 疫情在中国的发展阶段与演变

疫情在中国的发展经历了多个关键阶段,每个阶段都有其独特的传播特点和防控挑战。从最初的武汉暴发到全国范围的扩散,再到疫情逐渐被控制,整个过程反映了病毒传播的复杂性和防疫工作的艰巨性。

武汉主导暴发阶段是疫情发展的第一个重要时期。2019年12月,武汉成为疫情最早爆发的城市,随后迅速蔓延至周边地区。这一阶段的特点是病例集中、传播速度快,且初期对病毒的认知不足,导致防控措施滞后。

在武汉暴发的同时,疫情开始向全国扩散。不同地区的疫情发展速度和严重程度存在明显差异,这与当地的地理条件、人口流动以及防控措施密切相关。例如,湖北以外的省份在春节前后的人员流动加剧了疫情的传播。

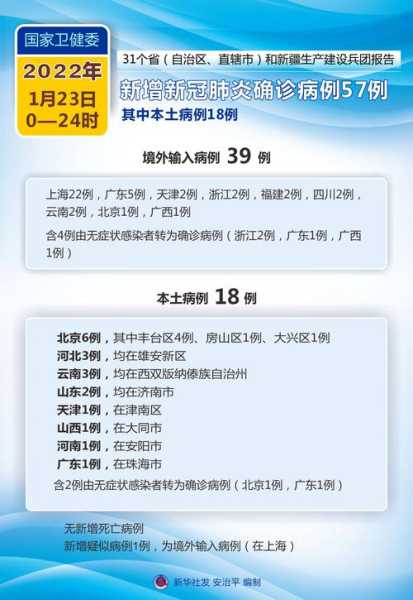

全国差异扩散阶段中,一些城市如北京、上海、广州等地也相继出现确诊病例,但整体疫情仍以武汉为中心向外辐射。这一阶段的防控重点在于阻断跨区域传播,同时加强地方层面的监测和管理。

随着防控措施的逐步落实,疫情进入衰减阶段。武汉作为疫情中心,率先实现了病例数量的下降,其他地区的疫情也逐渐得到控制。这一阶段的关键在于持续的检测、隔离和疫苗接种工作。

本土疫情传播基本阻断是疫情发展的最后一个阶段。经过长时间的努力,中国成功将疫情控制在局部范围内,大部分地区恢复了正常的社会秩序。这一成果得益于全民参与的防疫行动和科学有效的防控策略。

疫情在中国的发展阶段与演变不仅反映了病毒本身的特性,也展示了国家在应对突发公共卫生事件中的能力和韧性。每一个阶段的过渡都伴随着新的挑战和应对措施。

疫情的发展过程中,地方政府和中央政府密切配合,形成了高效的应对机制。这种协同作战的能力为后续的疫情防控提供了宝贵经验。

不同阶段的疫情变化也促使社会各界对公共卫生体系进行了深刻反思。从信息透明到医疗资源调配,从社区管理到国际合作,各方面都在不断优化和改进。

疫情在中国的发展阶段与演变是一个复杂而动态的过程,它不仅影响了国内的公共卫生安全,也为全球抗疫提供了重要的参考和借鉴。通过总结经验,未来在面对类似危机时可以更加从容应对。

5. 疫情初期信息的国际传播与影响

疫情初期的信息披露是中国在面对突发公共卫生事件时的重要环节。2019年12月,武汉出现不明原因肺炎病例后,当地医疗机构和政府逐步开始收集数据并进行初步分析。这一阶段的信息公开程度直接影响了国际社会对疫情的认知和反应。

中国在疫情初期的信息披露工作存在一定的滞后性。尽管地方政府在12月中下旬已发现异常情况,但相关信息并未第一时间向全球公开。这种延迟导致部分国家在早期未能及时采取防范措施,增加了病毒跨境传播的风险。

国际媒体对疫情的关注在2020年初逐渐升温。随着武汉封城消息的传出,全球各大主流媒体开始聚焦中国疫情,报道内容从最初的病例数据扩展到疫情防控措施、医疗资源紧张以及民众生活变化等方面。

国际社会对疫情源头的讨论在疫情初期迅速展开。一些国家和媒体将疫情起源归咎于中国,引发了一系列争议。这些讨论不仅影响了国际舆论,也对中国的国际形象造成了一定冲击。

世界卫生组织在疫情初期的回应成为关注焦点。2020年1月,世卫组织宣布疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”,并呼吁各国加强合作。这一表态在一定程度上推动了全球范围内的防疫行动。

疫情初期的信息传播对全球公共卫生体系提出了严峻挑战。许多国家在疫情爆发初期缺乏有效的应对机制,导致医疗系统承受巨大压力。同时,信息不透明和谣言传播加剧了公众的恐慌情绪。

疫情初期的信息传播也促使各国反思自身的公共卫生管理能力。一些国家开始加强疫情监测、提升应急响应速度,并加强对国际合作的重视。这种反思为后续的全球抗疫行动奠定了基础。

国际社会对疫情初期信息的反应各异。一些国家迅速采取封锁措施,而另一些国家则因信息不足或政策犹豫而错失防控窗口期。这种差异反映了不同国家在应对突发公共卫生事件时的准备程度。

疫情初期的信息传播对全球供应链和经济活动产生了深远影响。由于疫情扩散速度快,多个国家采取了严格的边境管控措施,导致国际贸易和人员流动受到严重影响。

疫情初期的信息传播不仅是一次全球性的公共卫生危机,也是一次信息治理的考验。如何在确保信息透明的同时避免谣言传播,成为各国政府和媒体共同面对的课题。

本文系发布作者个人观点,不代表梅花号立场,转载请注明出处!