钟南山针对疫情最新发声,钟南山院士最新发声

1. 钟南山院士最新发声:疫情形势与未来展望

1.1 当前疫情整体可控,无需过度恐慌

钟南山院士最近多次在公开场合表示,当前新冠疫情的整体情况是可防可控的。他特别指出,虽然病毒仍在传播,但社会已经积累了丰富的防控经验,医疗资源也更加充足。公众无需因为一些局部地区的波动而产生不必要的恐慌。他的发言让很多人感到安心,也让大家更理性地看待疫情。

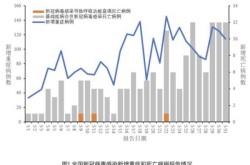

1.2 预测疫情将在6月底前结束,持续约6至8周

钟南山院士根据最新的流行病学数据和病毒传播趋势,做出了一个明确的预测——这一波疫情将在6月底前结束,整个周期大约会持续6到8周。这个时间范围为公众提供了清晰的时间参考,帮助大家提前做好生活和工作的安排,减少焦虑情绪。

1.3 强调国际合作在应对未来疫情中的重要性

面对全球范围内的疫情挑战,钟南山院士再次呼吁加强国际合作。他认为,只有通过共享病毒数据、防控经验和科研成果,才能更有效地应对未来的不确定性。他提到,国内科研团队正在加紧研发广谱抗冠状病毒药物、疫苗和抗体,这些成果将为全球疫情防控提供更强有力的支持。

2. 病毒特性分析:奥密克戎亚型变异株成为主流

2.1 奥密克戎亚型(如XBB.1.5)传染性强但致病性降低

当前疫情中,奥密克戎亚型变异株已经成为主要流行毒株。其中,XBB.1.5是近期备受关注的分支。这种病毒具有极强的传播能力,但与早期毒株相比,致病性明显下降。钟南山院士指出,许多感染者在感染后仅表现出轻微症状,甚至没有明显不适。

2.2 多数感染者表现为轻症或无症状

根据钟南山院士的观察和数据分析,大多数感染者属于轻症或无症状。这说明病毒的毒性已经发生了变化,对普通人群的威胁有所减轻。不过,他提醒公众不要因此放松警惕,因为病毒依然存在一定的传播风险,尤其是对高危人群而言。

2.3 针对病毒变异的科学解读与公众关注点

面对病毒不断变异的情况,公众难免产生担忧。钟南山院士强调,科学看待病毒变异是关键。他建议大家关注权威机构发布的数据和研究成果,避免被不实信息误导。同时,他也鼓励科研人员持续监测病毒动态,为公共卫生政策提供更精准的依据。

3. 高危人群防护与药物使用建议

3.1 老年人及基础疾病患者为高风险群体

在当前疫情中,65岁以上的老年人以及患有慢性基础疾病的人群被明确列为高风险群体。钟南山院士多次强调,这一群体感染后更容易发展为重症,因此需要特别关注。他们不仅免疫系统相对较弱,还可能因原有疾病而增加感染后的复杂性。

3.2 建议感染后48小时内使用抗病毒药物

对于高风险人群来说,早期干预是关键。钟南山院士指出,一旦出现感染症状,应在48小时内尽早使用抗病毒药物,以有效降低发展为重症的风险。这个时间窗口非常关键,能够帮助身体更快地应对病毒,减少对肺部和其他器官的伤害。

3.3 具体药物推荐:来瑞特韦、先诺特韦、民得维等

钟南山院士提到,目前市面上有几种被广泛认可的抗病毒药物,包括来瑞特韦、先诺特韦和民得维。这些药物经过临床验证,能够在早期阶段显著改善病情。他提醒公众,药物必须在医生指导下使用,切勿自行购买或随意服用,以免产生副作用或耐药性。

4. 治疗误区澄清与个人防护措施

4.1 流感药物如奥司他韦对新冠无效

很多人在面对新冠感染时,会误以为流感药物也能起到同样效果。钟南山院士明确指出,奥司他韦等抗流感药物对新冠并不适用。这类药物针对的是流感病毒,而非新冠病毒,盲目使用不仅无法缓解症状,还可能延误正确的治疗时机。公众需要提高警惕,避免因错误用药而加重病情。

4.2 强调药物使用需在症状出现3-5天内启动

对于新冠患者来说,药物的使用时机非常关键。钟南山院士强调,所有抗病毒药物都应在症状出现后的3到5天内开始使用,才能发挥最佳效果。如果错过这个窗口期,药物的干预作用会大大减弱,无法有效控制病情发展。因此,一旦发现感染迹象,应尽快就医并遵医嘱用药。

4.3 个人防护建议:佩戴口罩、保持通风与卫生习惯

即便疫情整体可控,日常防护依然不可忽视。钟南山院士建议,在高风险场所如医院、公共交通和密集人群区域,仍需坚持佩戴口罩,尤其是N95或KN95级别的口罩能提供更有效的防护。同时,保持室内空气流通,定期开窗通风,有助于减少病毒在密闭空间内的传播风险。此外,勤洗手、避免用手触摸面部等良好卫生习惯,也是预防感染的重要手段。

本文系发布作者个人观点,不代表梅花号立场,转载请注明出处!