叶公心里的病打二字动物,叶公心里的病打一字

1. 叶公好龙的典故与寓意

1.1 “叶公好龙”故事的起源与流传

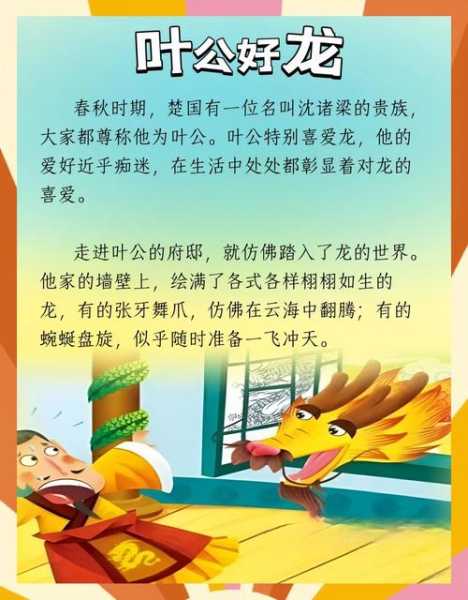

- 《庄子》中记载了“叶公好龙”的故事,讲述的是一个名叫叶公的人,表面上非常喜爱龙,甚至在家中装饰满龙的图案。

- 然而,当真正的龙出现时,叶公却吓得落荒而逃,暴露出他并非真正喜欢龙。

- 这个故事最早出现在古代文献中,经过代代相传,逐渐成为人们用来讽刺虚伪行为的经典寓言。

1.2 典故背后的讽刺意义

- 叶公的行为揭示了一个深刻的道理:表面的热情往往掩盖不了内心的恐惧或虚假。

- 他所表现出来的“爱好”,其实只是对龙的外在形象感兴趣,而非真正理解或接受龙的存在。

- 这种虚伪的态度被后人用来批评那些言行不一、只做表面功夫的人。

1.3 现代语境中“叶公好龙”的新解读

- 在现代社会,“叶公好龙”被赋予了新的含义,常用来形容那些对某事物表现出浓厚兴趣,但一旦面对真实情况就退缩的人。

- 比如,有人在网上高调支持某种理念,但在现实中却不敢参与或承担相应的责任。

- 这个成语不仅保留了原有的讽刺意味,还被广泛用于职场、社交和生活中的各种场景,提醒人们要真诚面对自己的喜好与选择。

2. 叶公心里的病谜底解析

2.1 谜面“叶公心里的病”引出的思考

- “叶公心里的病”这个谜语,看似简单,却暗藏玄机。

- 它不是在问身体上的疾病,而是指向一种心理状态或内在矛盾。

- 这种“病”可能是一种虚伪、恐惧,或是对某种事物的表面热爱与真实抗拒之间的冲突。

2.2 “打二字动物”与“打一字”的谜题逻辑

- 谜题中提到“打二字动物”,意味着答案是一个由两个字组成的动物名称。

- 同时还有“打一字”的选项,说明谜底也可能是一个单独的汉字。

- 这类谜语往往依赖于谐音、字形、文化背景等多方面因素来寻找答案。

2.3 解谜过程中的文化与语言分析

- 从文化角度来看,“叶公好龙”本身就带有隐喻意味,暗示了表里不一的问题。

- 在语言上,“病”可以理解为一种心理状态,而非生理疾病。

- 结合历史典故和语言特点,谜底更倾向于一个具有象征意义的词汇,而非单纯描述病症。

3. “叶公心里的病”打二字动物:恐龙

3.1 鸟类与恐龙的关系及科学分类

- 现代科学发现,鸟类其实是恐龙的后代。

- 这一发现颠覆了传统认知,让恐龙不再是完全灭绝的远古生物。

- 从演化角度看,鸟类是恐龙中唯一存活下来的分支。

3.2 恐龙在现代生物学中的定义与分类

- 恐龙一词源于希腊语,意为“恐怖的蜥蜴”。

- 科学上,恐龙被分为两大类:鸟类和非鸟恐龙。

- 非鸟恐龙在6500万年前灭绝,而鸟类则延续至今。

3.3 非鸟恐龙的灭绝与演化史

- 非鸟恐龙曾统治地球长达1.6亿年,是地球上最成功的动物之一。

- 它们的灭绝可能与小行星撞击、气候变化等因素有关。

- 尽管消失,它们的痕迹依然通过化石和基因留存于现代世界。

4. 恐龙的多样性与生存环境

4.1 不同种类的恐龙及其特征

- 恐龙世界丰富多彩,体型和习性各异。

- 有的恐龙如暴龙体型庞大,以捕猎为生;有的则如翼龙,擅长飞行。

- 还有像梁龙这样体长超过20米的植食性巨兽,是陆地上最庞大的生物之一。

4.2 中生代生态环境对恐龙的影响

- 恐龙生活在中生代,这个时期地球气候温暖,植被茂盛。

- 多样的生态环境为不同种类的恐龙提供了生存空间。

- 森林、草原、沼泽等地貌塑造了恐龙的生活方式和进化路径。

4.3 恐龙在地球历史中的角色

- 恐龙不仅是地球上的霸主,也在生态系统中扮演重要角色。

- 它们通过捕食、繁殖、迁徙等方式影响着当时的生物圈。

- 恐龙的存在让中生代成为地球上生命演化的重要阶段。

5. 叶公心理与恐龙隐喻的联系

5.1 叶公害怕真正的龙的心理分析

- 叶公表面上喜欢龙,但一旦真龙出现,他却吓得落荒而逃。

- 这种行为揭示了人性中一种常见的矛盾:对理想化事物的向往与对真实挑战的恐惧。

- 他并非真正理解龙的意义,而是被表象吸引,缺乏内心的坚定与勇气。

5.2 恐龙作为“假象”象征的延伸

- 恐龙在大众认知中常被视为远古的神秘生物,形象夸张且充满幻想色彩。

- 正如叶公所惧怕的“龙”,恐龙也常常被当作一种虚幻的存在,而非真实的科学对象。

- 这种误解让恐龙成为一种“假象”的代名词,与叶公的心理状态形成呼应。

5.3 从心理层面解读“叶公好龙”的现代意义

- 现代社会中,许多人像叶公一样,对某些事物充满表面热情,却不愿面对其真实面貌。

- 比如对科技、潮流或某种理念的追捧,背后可能隐藏着对未知的抗拒。

- 恐龙的隐喻提醒我们,真正的热爱需要勇气和理性,而不是只停留在想象之中。

6. “叶公心里的病”打一字谜题探讨

6.1 谜题“打一字”的可能答案分析

- 叶公心里的病,字面来看是一个字谜,要求从“叶公心里的病”中找出一个汉字。

- 这类谜题通常结合字形、字义或谐音来设计,需要从多个角度进行推理。

- 在常见的解谜思路中,“叶公心里的病”常被解读为“恐龙”,但这里题目是“打一字”,因此需要进一步拆解。

6.2 常见字谜解答方法与逻辑推理

- 字谜的解答往往依赖于对汉字结构的熟悉和语言的灵活运用。

- 有些谜题通过拆分字的偏旁部首来暗示答案,比如“心”字在中间或底部。

- 针对“叶公心里的病”,可以尝试将“叶”与“心”结合,或者寻找与“病”相关的字形组合。

6.3 文化背景下的字谜趣味性

- 中华文化中,字谜不仅是智力游戏,也承载着丰富的历史与人文内涵。

- “叶公心里的病”这一谜题,巧妙地将典故与文字游戏结合,增添了趣味性。

- 解答这类谜题,不仅能锻炼思维,还能加深对传统文化的理解与兴趣。

7. 叶公好龙的寓意与现实启示

7.1 表里不一行为的警示作用

- 叶公好龙的故事揭示了一个深刻的道理,那就是表面的喜欢和内心的恐惧往往并不一致。

- 有些人表面上对某样事物充满热情,但一旦真正面对时却选择逃避,这种行为让人失望。

- 这种表里不一的行为在日常生活中屡见不鲜,值得每一个人反思自己的态度和行动。

7.2 在现代社会中的“叶公现象”

- 现代社会中,“叶公现象”依然存在,尤其是在职场、社交和兴趣爱好中表现得尤为明显。

- 比如有人在朋友圈里晒出自己热爱运动的照片,但实际很少坚持锻炼,这就是典型的“叶公式”行为。

- 这种现象提醒人们要真诚面对自己的喜好和追求,避免被虚荣心所左右。

7.3 如何避免成为“叶公式”的人

- 要想避免成为“叶公式”的人,首先要认清自己的真实想法和感受。

- 勇于面对挑战和困难,而不是在遇到问题时选择退缩或否认。

- 保持自我认知的清晰,才能在行动上真正做到言行一致,赢得他人的尊重和信任。

8. 恐龙文化与公众认知

8.1 恐龙在影视、文学中的形象演变

- 恐龙作为神秘而强大的生物,一直是影视和文学作品中不可或缺的元素。

- 从早期的《金刚》到如今的《侏罗纪世界》,恐龙的形象不断被重新塑造,更加贴近科学认知。

- 文学作品中,恐龙也常被赋予象征意义,比如力量、远古智慧或未知世界的代表。

8.2 科学普及与大众认知之间的差距

- 尽管科学家对恐龙的研究已经非常深入,但大众对恐龙的认知仍存在不少误解。

- 很多人认为恐龙是巨大且凶猛的爬行动物,但实际上它们有很多种类,包括体型较小和温顺的物种。

- 科学普及工作仍然任重道远,需要更多通俗易懂的方式让大众了解真实的恐龙世界。

8.3 恐龙作为文化符号的持续影响力

- 恐龙不仅是科学研究的对象,更已成为一种文化符号,出现在玩具、游戏、教育等多个领域。

- 它们激发了人们对远古世界的好奇心,成为亲子互动和儿童教育的重要媒介。

- 恐龙文化的持续流行,证明了人类对未知世界的探索欲望从未停止。

(叶公心里的病打二字动物,叶公心里的病打一字)

本文系发布作者个人观点,不代表梅花号立场,转载请注明出处!