患者激增医护人员大面积感染(一个患者感染14名医护人员)

1. 疫情背景下患者激增引发的医护人员感染事件

1.1 患者激增对医疗系统带来的压力

疫情初期,患者数量呈指数级增长,医院接诊量远超日常水平。原本设计用于应对常规病患的医疗资源,在短时间内被迅速消耗殆尽。医院走廊、急诊室、病房等场所人满为患,医护人员在高强度工作下难以保持足够的休息时间。这种情况下,医疗系统的承载能力面临极限挑战,也为后续的感染风险埋下了隐患。

1.2 医护人员在疫情中的高风险暴露

医护人员作为一线战斗者,直接接触患者,面对病毒传播的高危环境。尤其是在缺乏足够防护装备的情况下,他们极易成为病毒的“目标”。由于患者数量庞大,医护人员往往需要连续工作十几个小时,身体疲惫加上心理压力,进一步降低了他们的自我防护意识和能力。

1.3 一个患者感染14名医护人员的典型案例分析

2020年1月,武汉协和医院发生了一起令人震惊的事件:一名患者在入院时已携带新冠病毒,但未被及时发现。这名患者接受手术后,导致14名医护人员相继感染。其中包括1名医生和13名护士。这一案例揭示了医疗环境中潜在的传播风险,也引发了社会对医护人员安全的关注。该事件不仅让公众意识到疫情的严重性,也让人们更加理解医护人员所面临的危险与牺牲。

2. 医院感染防控措施在疫情下的挑战与应对

2.1 感染防控体系在突发疫情中的运行状况

当疫情突然爆发,医院原有的感染防控体系往往难以迅速适应。日常的防护流程、物资储备和人员培训在面对大规模患者时显得捉襟见肘。许多医院在短时间内无法调整策略,导致防控措施出现断层。特别是在患者激增的情况下,原本严谨的防护流程被简化甚至忽略,增加了医护人员被感染的风险。

2.2 医疗机构在患者激增情况下的防护漏洞

在患者数量暴增的背景下,医院内部的防护漏洞逐渐显现。比如,部分医院在患者入院时未能严格执行筛查流程,导致潜在感染者进入医疗区域。此外,防护物资短缺也让医护人员不得不重复使用口罩、防护服等装备,进一步提高了交叉感染的可能性。这些漏洞不仅影响了患者的安全,也直接威胁到医护人员的生命健康。

2.3 防控措施的有效性与改进空间

尽管在疫情初期防控措施存在不足,但随着经验的积累,医院逐步优化了感染防控体系。例如,加强患者分流、增加隔离病房、提高医护人员防护等级等。同时,国家层面也出台了一系列政策,推动医院提升应急能力。这些改进虽然有效缓解了部分风险,但仍需持续完善,以应对未来可能出现的类似危机。

3. 超级传播者的出现与医疗环境的隐患

3.1 “超级传播者”概念的提出与定义

“超级传播者”这一术语在疫情中频繁出现,指的是少数感染者能够将病毒传播给大量他人的情况。这种现象在公共卫生领域并不罕见,但在新冠疫情中尤为突出。专家指出,超级传播者可能因病毒载量高、免疫系统薄弱或行为习惯等因素,成为病毒扩散的关键节点。2020年初,武汉协和医院的事件让这一概念真正进入公众视野。

3.2 协和医院案例中“超级传播者”的影响

2020年1月,武汉协和医院神经外科的一位患者被证实感染了新冠病毒,但入院时未被及时筛查。这位患者在手术后引发了14名医护人员的感染,其中包括1名医生和13名护士。这一事件不仅暴露了医院在患者筛查流程上的疏漏,也揭示了医疗环境中潜在的高风险传播点。该案例成为“超级传播者”理论的重要实证,促使相关部门重新审视防疫措施。

3.3 医疗环境中潜在的传播风险点分析

医疗环境本身具有高度的人员密集性和流动性,一旦存在感染源,极易引发大规模交叉感染。例如,手术室、诊疗区、病房等区域都是病毒传播的高危地带。此外,医护人员在日常工作中频繁接触患者,若防护不到位,很容易成为病毒传播的中间环节。这些风险点的存在,使得医疗机构在面对突发疫情时必须时刻保持警惕,不断优化防控策略。

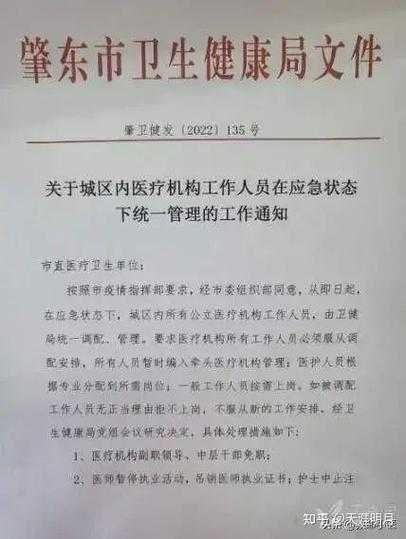

4. 国家层面针对医护人员感染问题的政策应对

4.1 国务院出台的保障医护安全的七项措施

面对疫情中医护人员感染率上升的问题,国务院高度重视,迅速出台了一系列政策来保护一线医务人员。2020年2月,国务院办公厅转发了国家卫生健康委、人力资源社会保障部、财政部联合发布的《关于改善一线医务人员工作条件切实关心医务人员身心健康若干措施》的通知。这份文件明确提出了七项关键措施,旨在提升医疗防护水平、优化工作环境,并给予医护人员更多支持和保障。

4.2 医疗资源调配与医护人员待遇改善

在患者激增的情况下,医疗资源紧张成为常态。国家层面通过统筹全国医疗资源,确保重点地区和医院获得足够的防护物资和设备。同时,对一线医护人员的薪酬待遇进行了调整,提高了他们的基本工资和绩效补贴。这种做法不仅提升了医护人员的工作积极性,也让他们在高压环境下感受到来自国家的支持与关怀。

4.3 心理健康支持与工作条件优化

疫情带来的不仅是身体上的挑战,还有心理上的巨大压力。国家在政策中特别强调了对医护人员心理健康的支持,包括提供心理咨询、心理干预服务以及建立专门的心理援助热线。此外,还优化了医护人员的工作条件,如合理安排轮班制度、改善休息环境等,让医护人员能够在相对稳定的节奏中持续奋战。

5. 医护人员感染后的康复与心理重建

5.1 受感染医护人员的治疗过程与康复情况

在武汉协和医院发生的14名医护人员被同一患者感染事件中,这些医务人员在确诊后立即接受了系统的医疗救治。他们根据病情的不同,分别采取了隔离观察、药物治疗以及必要的支持性护理。经过一段时间的治疗,所有受感染的医护人员最终都顺利出院,恢复了健康状态。其中一位名叫张昌盛的医护人员,在隔离期间通过病房窗口向外界比出“OK”的手势,展现出坚定的信心和乐观的态度。

5.2 感染后医护人员的心理状态与社会关注

医护人员在感染后不仅面临身体上的恢复,还承受着巨大的心理压力。面对疾病带来的不确定性、对家人健康的担忧,以及工作中可能产生的愧疚感,许多医护人员经历了情绪波动。但与此同时,社会对他们的关注和支持也逐渐升温。媒体广泛报道他们的故事,公众纷纷表达敬意和鼓励,让这些医护人员感受到来自社会各界的温暖与力量。

5.3 医护人员面对感染的勇气与职业精神

尽管遭遇了感染,这些医护人员依然坚守岗位,展现了极高的职业素养和无私奉献的精神。他们在病中仍心系患者,积极传递正能量,用自己的行动诠释了“医者仁心”的真正含义。这种不畏艰难、勇往直前的态度,不仅激励了同行,也让整个社会更加尊重和理解医护人员的付出。

6. 从疫情中吸取教训,完善医疗防护机制

6.1 疫情暴露出的医疗防护短板

疫情初期,医疗系统面临前所未有的挑战,患者数量激增导致医院资源紧张,医护人员长时间高强度工作,防护装备短缺成为普遍现象。在这样的背景下,感染风险显著上升。例如,武汉协和医院的案例中,一位患者感染了14名医护人员,反映出防护措施存在明显漏洞。这不仅暴露了医疗物资储备不足的问题,也揭示了医护人员在应对突发疫情时缺乏足够的专业培训和应急准备。

6.2 建立更科学、系统的感染防控体系

疫情过后,许多国家和地区开始重新审视医疗防护体系,推动建立更加科学、系统的防控机制。包括加强医院内部感染控制流程、提升医护人员对传染病的识别能力、优化防护物资分配制度等。同时,通过信息化手段实现患者信息共享与动态监测,有助于提前发现潜在传播风险,防止类似“超级传播者”事件再次发生。

6.3 提升医护人员自我保护意识与应急能力

医护人员是疫情防控的第一道防线,他们的安全直接关系到整个医疗系统的稳定运行。因此,必须加强防护意识教育,让每一位医护人员都能熟练掌握防护装备的使用方法,并在日常工作中保持高度警觉。此外,定期开展应急演练,提高团队协作能力和快速反应水平,确保在突发情况下能够迅速采取有效措施,降低感染风险。

本文系发布作者个人观点,不代表梅花号立场,转载请注明出处!