31省新增本土42例陕西,31省新增本土确诊病例20例

全国31省新增本土病例最新数据综述

1.1 2025年全国各月度新增本土病例总体趋势分析

2025年全年,全国31个省份及新疆生产建设兵团的疫情数据呈现出明显的波动性。年初以来,疫情在不同月份间有明显起伏,反映出病毒传播的不确定性。

从1月到4月,新增本土病例数量持续上升,尤其是4月达到峰值,单月新增病例超过16万例,显示出疫情在春季的集中爆发。

进入5月后,疫情开始出现下降趋势,但仍然保持较高水平,每日新增病例数维持在数千例左右,说明病毒仍具有一定的传播力。

6月至7月期间,疫情呈现缓慢下降态势,新增病例数逐步减少,但仍未完全消退,部分地区仍有零星散发。

(31省新增本土42例陕西,31省新增本土确诊病例20例)

(31省新增本土42例陕西,31省新增本土确诊病例20例)8月之后,疫情趋于平稳,新增病例数量稳定在一个较低区间,表明防控措施正在发挥积极作用。

1.2 31省新增本土病例与重症、死亡病例的关系

在全国范围内,新增本土病例与重症、死亡病例之间存在密切关联。每一轮疫情高峰过后,都会伴随一定数量的重症和死亡病例增加。

2025年5月,全国新增本土病例达44万多例,其中重症病例606例,死亡病例7例,显示出疫情对医疗系统的压力依然存在。

7月27日,全国新增确诊病例119例,其中本土86例,同时新增无症状感染者507例,这说明虽然新增确诊人数有所下降,但隐性传播风险依然不可忽视。

从整体来看,重症和死亡病例的比例相对较低,但其影响不容小觑,特别是在老年人和基础病患者群体中更为明显。

疫情防控不仅关注新增病例数,更需要关注重症和死亡情况,以确保医疗资源合理分配和公众健康安全。

1.3 新冠疫情在全国范围内的传播特征与防控形势

2025年的疫情传播呈现出“多点散发、局部聚集”的特点,不同省份之间的疫情发展并不均衡,部分区域成为高发区。

陕西省作为疫情较为严重的省份之一,2025年5月全省累计报告本土确诊病例2052例,其中西安市就占了2025例,显示出城市人口密集地区更容易成为疫情扩散中心。

疫情防控形势依然严峻,尽管新增病例数有所下降,但病毒变异的可能性始终存在,防控不能掉以轻心。

各地政府根据实际情况调整防控策略,加强重点区域监测和管理,努力降低疫情对社会经济和公众生活的影响。

随着疫苗接种率提升和防疫意识增强,全国疫情防控工作正朝着更加科学、精准的方向推进。

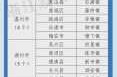

31省新增本土确诊病例20例的区域分布情况

2.1 各省份新增确诊病例数量对比分析

2025年7月,全国31个省份及新疆生产建设兵团报告新增本土确诊病例86例,其中陕西以19例成为单日新增最多的省份。

在全国范围内,新增病例分布并不均衡,部分省份如北京、上海等一线城市新增病例较少,而中西部地区则相对集中。

从数据来看,新增病例主要集中在一些人口密集、交通便利的城市,这些地方更容易成为疫情传播的高风险区域。

不同省份之间的疫情差异明显,有的省份连续多日无新增,有的则出现零星散发,反映出各地防控措施的执行力度不同。

新增病例的分布也与当地的人口流动、医疗资源、防疫政策密切相关,是评估疫情形势的重要依据。

2.2 新增病例集中地区及其可能原因探讨

陕西作为新增病例较多的省份之一,其疫情主要集中于西安市,这与城市人口密度大、人员流动频繁有关。

西安市作为陕西省的省会,不仅是经济中心,也是交通枢纽,人员往来频繁,增加了病毒传播的风险。

此外,部分农村或偏远地区由于医疗资源不足,检测能力有限,可能导致疫情未能及时发现和上报。

疫情高发地区往往存在一定的管理盲区,比如外来务工人员聚集地、城乡结合部等,这些地方容易成为防控薄弱环节。

对于新增病例集中的地区,需要加强监测和预警机制,确保疫情早发现、早处置。

2.3 区域间疫情差异与防控策略比较

全国各省份在疫情防控方面的措施不尽相同,有的地方采取严格封控,有的则更注重精准防控。

东部沿海地区由于经济发达、医疗条件较好,通常能够更快响应疫情变化,采取有效的隔离和检测措施。

中西部地区由于资源相对匮乏,防控难度更大,部分地区甚至面临物资短缺和人员不足的问题。

不同地区的防控策略也受到当地疫情态势的影响,比如疫情较轻的地区更倾向于动态调整政策,而疫情较重的地区则更强调严格管控。

区域间的疫情差异提醒我们,疫情防控不能一刀切,应根据实际情况制定灵活、科学的应对方案。

陕西省新增确诊病例详细情况解读

3.1 陕西省近期新增本土确诊病例数据汇总

2025年5月,陕西省累计报告本土确诊病例2052例,其中西安市占了绝大多数,达到2025例。

从全国范围来看,陕西省在2025年7月27日的统计中,新增本土确诊病例为19例,是当天全国新增病例最多的省份之一。

陕西省的疫情数据呈现出阶段性波动的特点,尤其是在5月份出现了一波较为明显的增长。

除了西安之外,其他城市如宝鸡、咸阳等地也陆续出现了零星病例,显示出疫情在全省范围内仍有扩散风险。

数据显示,陕西的疫情控制仍面临一定挑战,需要持续关注并采取有效措施。

3.2 西安市作为疫情高发区的现状与应对措施

西安市作为陕西省的省会,人口密集、交通发达,成为疫情传播的高风险区域。

近期西安的疫情防控工作重点放在加强核酸检测、扩大流调范围以及严格管控重点场所上。

市政府多次发布通告,要求市民减少非必要出行,做好个人防护,并配合社区防疫安排。

针对疫情反复的情况,西安还加大了对重点人群的疫苗接种力度,尤其是老年人和儿童群体。

通过多部门联动,西安在短时间内提升了应急响应能力,有效遏制了疫情进一步蔓延。

3.3 陕西省疫情防控政策及成效评估

陕西省在疫情防控方面采取了分级分类管理策略,根据疫情形势动态调整防控措施。

各地严格执行“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的原则,确保疫情不扩散、不反弹。

疫情防控政策的实施得到了广大民众的支持,多数市民积极配合各项防疫规定。

从实际效果来看,陕西的疫情总体可控,但局部地区的反弹仍需引起重视。

未来,陕西省将继续优化防控机制,提升基层治理能力,确保人民群众的生命安全和身体健康。

2025年5月至7月全国疫情动态变化

4.1 5月份全国疫情高峰回顾

2025年5月,全国31个省份新增本土病例达到440662例,成为当年疫情最严峻的一个月。

这一数据反映出5月期间,全国范围内疫情出现明显上升趋势,多个地区出现了聚集性感染事件。

在重症和死亡病例方面,5月全国报告重症病例606例、死亡病例7例,显示出疫情对医疗系统的压力持续增加。

陕西省在5月的表现尤为突出,全省累计报告本土确诊病例2052例,其中西安市占了98.6%,成为疫情重灾区。

5月的疫情高峰也促使各地加强了防控措施,包括扩大核酸检测范围、限制人员流动等,为后续疫情控制打下基础。

4.2 6月至7月疫情波动趋势分析

2025年6月,全国新增本土病例333229例,疫情呈现波动下降趋势,但部分地区仍存在局部反弹。

7月前半段,全国新增病例继续减少,到7月1日至7月31日,新增病例226567例,说明整体疫情趋于平稳。

然而,7月27日当天,全国新增本土确诊病例86例,其中陕西贡献了19例,显示出个别地区仍有疫情反复的风险。

从全国来看,疫情呈现出“点状散发”的特点,多数地区疫情可控,但部分人口密集或流动频繁的城市仍需警惕。

6月至7月的疫情变化表明,虽然整体趋势向好,但疫情防控仍不能松懈,需要持续监测和动态调整策略。

4.3 疫情变化对社会经济和公众生活的影响

2025年5月至7月期间,疫情的起伏对社会经济造成了一定影响,尤其在交通运输、旅游、餐饮等行业受到冲击。

多地因疫情反复采取临时管控措施,导致部分企业停工停产,居民出行受限,消费活动有所减少。

公众生活方面,人们更加注重个人防护,佩戴口罩、保持社交距离成为常态,健康意识显著提升。

教育领域也受到影响,多地学校采取线上教学方式,保障学生安全的同时维持教学进度。

尽管疫情带来一定挑战,但也推动了数字化转型和远程办公模式的发展,为未来工作方式提供了新思路。

陕西新增确诊病例数据的深层分析

5.1 陕西省新增病例的年龄、性别与职业分布

从现有数据来看,陕西新增本土确诊病例中,年龄分布呈现出明显的集中趋势,主要集中在20至50岁之间。

性别比例上,男性和女性病例数量接近,但男性占比略高,可能与工作性质和社交活动频率有关。

职业分布方面,医护人员、公共交通从业者以及服务业人员是感染风险较高的群体,反映出疫情在特定职业人群中的传播特点。

这些数据为制定针对性防控措施提供了重要参考,有助于优化资源分配和重点人群防护。

了解不同人群的感染特征,有助于提高公众对自身风险的认知,增强自我保护意识。

5.2 病毒变异情况与传播链追踪

在陕西新增病例中,部分病毒株显示出新的变异特征,这可能影响传播能力和疫苗效果。

通过基因测序和流行病学调查,专家团队正在追踪病毒的传播路径,识别潜在的聚集性感染点。

传播链的清晰化有助于精准锁定高风险区域,提高防控效率,防止疫情进一步扩散。

数据显示,部分病例存在跨区域流动史,说明疫情的传播不仅局限于本地,还涉及周边地区。

持续监测病毒变异动态,是未来疫情防控的重要任务,也是科学应对疫情的关键环节。

5.3 陕西省疫情防控体系的有效性评估

陕西省在疫情防控方面采取了多项有力措施,包括大规模核酸检测、隔离管控和健康码系统应用。

从新增病例的变化趋势看,防控措施在一定程度上遏制了疫情的快速蔓延,降低了重症和死亡率。

医疗资源的合理调配和应急响应机制的完善,为患者救治提供了有力保障,提升了整体防控能力。

但也存在部分地区信息反馈不及时、基层执行力度不一等问题,影响了防控效果的整体一致性。

未来需要进一步优化防控体系,提升基层治理能力,确保各项政策落地见效,持续巩固防控成果。

全国新增病例数据背后的公共卫生挑战

6.1 疫情监测与信息报告机制的完善

全国范围内新增病例数据的及时性和准确性,直接关系到疫情防控的效果和决策效率。

当前疫情监测体系在快速响应方面表现出一定优势,但部分地区仍存在信息滞后、数据更新不及时的问题。

信息报告机制需要进一步优化,确保各级卫生部门能够第一时间掌握疫情动态,为科学防控提供依据。

建立统一的数据平台,实现跨区域信息共享,是提升整体防控能力的重要方向。

加强对基层医疗机构的培训和技术支持,有助于提高疫情数据采集和上报的规范性与准确性。

6.2 基层医疗资源分配与应急能力提升

在疫情高发地区,基层医疗资源面临巨大压力,部分医院出现床位紧张、医护人员短缺的情况。

医疗资源的合理分配和动态调配,是应对突发疫情的关键环节,直接影响患者救治质量和效率。

应急医疗能力的建设需要持续投入,包括加强定点医院建设、储备防疫物资和培训专业队伍。

提升基层医疗机构的应急响应能力,有助于在疫情初期迅速控制风险,防止扩散。

推动医疗资源下沉,让更多优质医疗资源覆盖到农村和偏远地区,是未来公共卫生体系建设的重要任务。

6.3 公众健康意识与防疫行为的变化趋势

随着疫情反复,公众对健康防护的重视程度显著提升,佩戴口罩、保持社交距离等行为成为常态。

不同年龄段和职业群体的防疫意识存在差异,年轻人群体更倾向于通过社交媒体获取信息,而老年人则依赖传统渠道。

防疫行为的持续性和稳定性是防控效果的重要保障,需要通过教育和宣传不断强化公众意识。

公众对疫苗接种的认知和接受度逐步提高,但也存在部分人群因信息不对称或误解而犹豫不决。

增强全民健康素养,推动形成全社会共同参与防疫的良好氛围,是构建长期防控机制的重要基础。

未来疫情防控的展望与建议

7.1 疫情常态化背景下的防控策略调整

疫情进入常态化阶段,意味着防控措施需要更加灵活和精准,不能依赖单一手段应对复杂变化。

未来的防控策略应注重“动态清零”与“精准防控”的结合,根据不同地区的疫情形势制定差异化政策。

加强对重点人群、重点场所的监测和管理,如学校、医院、交通枢纽等,是防止疫情反弹的关键。

鼓励各地根据自身实际情况,探索适合本地的防控模式,提升整体应对能力。

建立长效机制,确保在疫情反复时能够快速响应,避免大规模封控带来的社会和经济影响。

7.2 科技手段在疫情监测与管理中的应用

大数据和人工智能技术正在成为疫情防控的重要工具,帮助分析疫情趋势和预测风险区域。

利用健康码、行程追踪等数字化手段,可以实现对人员流动的精准管控,提高防疫效率。

推动智慧医疗系统建设,提升医院信息化水平,有助于优化资源配置和患者服务体验。

加强信息系统的安全性和隐私保护,确保科技手段在使用过程中不侵犯个人权益。

鼓励科研机构和企业合作,开发更多适用于疫情防控的智能设备和管理系统,为未来提供技术支持。

7.3 国际经验借鉴与国内防控体系优化

全球多个国家和地区在疫情防控中积累了宝贵经验,值得我们深入研究和借鉴。

欧美国家在疫苗接种、医疗资源调配等方面的做法,可以为我们提供参考和启发。

亚洲部分国家通过严格的边境管控和社区排查,有效控制了疫情传播,值得学习。

结合国际经验,进一步完善我国的公共卫生体系,提升应急响应能力和治理水平。

加强国际合作,推动全球抗疫信息共享,共同应对跨国疫情挑战,是未来的重要方向。

结语:全民抗疫下的责任与担当

8.1 疫情背景下社会凝聚力的体现

疫情面前,全国上下展现出前所未有的团结精神,无数普通人投身一线,成为守护家园的坚强力量。

从医护人员到社区志愿者,从普通市民到企业员工,每个人都在用自己的方式贡献力量,汇聚成强大的社会合力。

在疫情最严峻的时刻,各地民众自发组织物资支援、爱心捐赠,展现了中华民族互帮互助的传统美德。

社会各界对疫情防控的关注和参与,体现了公民意识的觉醒和责任感的提升。

这种凝聚力不仅帮助我们战胜了疫情,也为未来的社会发展注入了更多正能量。

8.2 个人防护与社会责任的平衡

每个公民都是疫情防控的第一道防线,做好个人防护是对自己负责,也是对他人负责。

正确佩戴口罩、保持社交距离、勤洗手等日常行为,看似简单,却能有效降低传播风险。

在遵守防疫规定的同时,也要关注自身心理健康,保持积极乐观的心态,避免焦虑情绪蔓延。

社会责任不仅仅体现在配合防控措施上,更在于主动传播科学知识,抵制谣言,维护社会秩序。

个人与集体之间相互依存,只有每个人都尽责,才能共同构筑起坚固的防疫屏障。

8.3 对未来公共卫生体系建设的思考与期待

疫情是一次大考,也是一次深刻的反思。如何构建更完善的公共卫生体系,成为我们必须面对的问题。

加强基层医疗设施建设,提升应急响应能力,是保障人民健康的重要基础。

建立更加高效的疫情监测和预警系统,让信息透明、反应迅速,成为常态化的管理手段。

推动全民健康教育,提高公众的健康素养,让科学防疫理念深入人心。

未来,我们期待一个更安全、更高效、更具韧性的公共卫生体系,为国家发展和社会稳定提供坚实保障。

本文系发布作者个人观点,不代表梅花号立场,转载请注明出处!