17年前的sars疫情,17年前的sars病毒

17年前的SARS疫情:全球公共卫生史上的重要时刻

1.1 SARS疫情的起源与首次爆发

- 2002年11月,中国广东省首次报告了不明原因的肺炎病例,这些病例后来被确认为SARS的早期表现。

- 初期的病例多集中在广东地区,患者表现出高烧、咳嗽和呼吸困难等症状,但病因尚未明确。

- 病毒的来源在当时并不清晰,直到后续研究发现SARS病毒可能来源于野生动物,如果子狸和蝙蝠。

- 这一时期的疫情并未引起足够重视,导致病毒在人群中逐渐扩散,为后续的全球大流行埋下伏笔。

1.2 全球范围内的扩散与传播路径

- 2003年初,SARS疫情开始从中国向其他国家蔓延,主要通过航空旅行传播至亚洲、北美和欧洲。

- 首尔、新加坡、多伦多等地相继出现大规模感染事件,疫情迅速升级为全球性公共卫生危机。

- 传播路径显示,SARS主要通过飞沫和密切接触传播,医护人员和家庭成员成为高风险群体。

- 由于信息不透明和防控措施滞后,疫情在多个国家和地区持续扩大,引发社会恐慌和经济动荡。

1.3 WHO对疫情的认定与国际响应

- 2003年3月,世界卫生组织(WHO)正式将SARS列为全球公共卫生紧急事件,并发布健康警告。

- WHO的介入推动了各国加强疫情监测、信息共享和医疗资源调配,形成全球联动应对机制。

- 在疫情高峰期,WHO协调了多个国家的科研力量,共同研究病毒特性并开发诊断方法。

- 国际社会的快速反应为后续疫情防控提供了宝贵经验,也为全球卫生合作奠定了基础。

17年前的SARS病毒:科学探索与病毒特性分析

2.1 SARS病毒的起源与宿主研究

- SARS病毒的起源一直是科学家关注的焦点,研究发现其可能源自野生动物。

- 果子狸和蝙蝠被认为是SARS病毒的主要宿主,尤其是蝙蝠体内携带的冠状病毒与SARS-CoV高度相似。

- 病毒通过中间宿主传播给人类,这一过程涉及复杂的生态链和人类活动的影响。

- 宿主研究为后续病毒防控提供了重要依据,也推动了对野生动物与人类健康关系的深入探讨。

2.2 病毒变异机制与传播方式

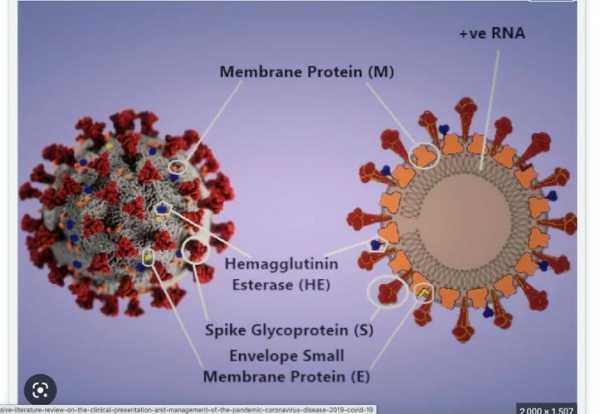

- SARS病毒属于冠状病毒家族,具有较强的变异能力,这使得病毒在人群中持续传播成为可能。

- 病毒主要通过飞沫和直接接触传播,尤其是在密闭空间或近距离接触时风险更高。

- 研究表明,SARS病毒在人体内复制过程中会不断发生基因突变,影响其传染性和致病性。

- 传播方式的研究帮助公共卫生部门制定更有效的隔离和防护措施,减少疫情扩散风险。

2.3 SARS病毒与其他冠状病毒的对比

- SARS病毒与后来的新冠病毒(SARS-CoV-2)同属冠状病毒,但两者在结构和传播能力上存在差异。

- SARS病毒的潜伏期较长,但传播效率相对较低,而新冠病毒具有更强的无症状传播能力。

- 从基因序列来看,SARS病毒与蝙蝠体内的冠状病毒更为接近,而新冠病毒则可能有不同来源。

- 对比研究不仅加深了对冠状病毒的理解,也为未来新发传染病的防控提供了科学参考。

中国在SARS疫情中的应对与行动

3.1 初期疫情的应对与信息透明度问题

- 2002年底,SARS疫情在中国广东首次被发现,初期应对措施相对滞后。

- 当地政府在疫情初期未能及时公开疫情信息,导致病毒在未被察觉的情况下迅速扩散。

- 信息不透明引发了公众恐慌和社会不安,也影响了国际社会对中国的信任。

- 这一阶段的不足成为后续公共卫生改革的重要教训,推动了信息公开机制的建立。

3.2 防控措施的实施与小汤山医院的建立

- 随着疫情的发展,中国政府开始采取一系列严格的防控措施。

- 医疗资源紧张,患者数量激增,全国多地出现医疗系统超负荷运转的情况。

- 小汤山医院在短时间内建成并投入使用,成为集中收治SARS患者的标志性工程。

- 这一举措不仅缓解了医疗压力,也为后续大规模应急医疗体系建设提供了宝贵经验。

3.3 政府与国际组织的合作与经验总结

- 在疫情发展过程中,中国政府逐步加强与世界卫生组织(WHO)等国际机构的合作。

- 国际社会通过技术援助、物资支持和信息共享等方式帮助中国控制疫情。

- 疫情结束后,中国总结出一套行之有效的公共卫生应对机制,并向全球分享经验。

- 这次合作为未来全球公共卫生事件的应对奠定了基础,也提升了中国在国际舞台上的形象。

SARS疫情的社会与经济影响

4.1 对公众生活与心理的影响

- SARS疫情在2003年席卷全球,给人们的日常生活带来了巨大变化。

- 社区封锁、学校停课、企业停工成为常态,人们被迫适应新的生活方式。

- 恐慌情绪蔓延,许多人对公共空间产生不信任感,日常出行变得谨慎。

- 心理健康问题逐渐显现,焦虑、抑郁等情绪在人群中广泛存在。

4.2 对全球经济与旅游业的冲击

- SARS疫情对全球经济造成严重打击,尤其是亚洲地区受到较大影响。

- 旅游行业遭受重创,航班取消、酒店关闭、游客锐减成为普遍现象。

- 零售、餐饮、交通运输等行业也面临巨大压力,企业经营困难。

- 国际贸易和投资活动明显减少,全球经济增速放缓,复苏过程漫长。

4.3 社会信任与政府形象的变化

- 疫情初期的信息不透明引发公众对政府的信任危机。

- 随着防控措施逐步落实,政府形象有所改善,但公众对信息透明度的要求提高。

- 社会对公共卫生体系的关注度上升,对政府应急管理能力提出更高期待。

- 这次事件促使政府更加重视与民众的沟通,推动了信息公开和透明化建设。

SARS疫情引发的公共卫生政策变革

5.1 中国公共卫生体系的改革方向

- SARS疫情暴露出中国在公共卫生体系上的短板,促使政府重新审视整体防疫机制。

- 疫情之后,国家开始加强疾病监测网络建设,推动全国范围内的信息化管理。

- 基层医疗机构的作用被重新评估,卫生资源配置更加注重均衡与覆盖。

- 公共卫生投入增加,相关政策逐步向预防为主、防治结合的方向调整。

5.2 公共卫生政策从传统向大众健康模式的转变

- 传统公共卫生模式侧重于疾病防控和应急处理,而SARS后更强调全民健康意识的提升。

- 政策制定开始关注生活方式、心理健康等非传染病领域,推动健康促进理念落地。

- 社区健康管理成为重点,基层卫生服务网络逐步完善,提高居民健康获得感。

- 政府通过宣传和教育,引导公众形成科学防护习惯,增强自我保护能力。

5.3 国际合作与全球卫生治理的加强

- SARS疫情让中国意识到国际合作的重要性,主动参与全球卫生事务。

- 国家加强与世界卫生组织(WHO)及其他国际机构的沟通与协作,提升应对能力。

- 全球卫生治理体系逐步完善,各国在信息共享、技术交流等方面展开更多合作。

- 后续多次国际卫生事件中,中国作为负责任大国,持续发挥积极作用,推动全球公共卫生安全。

SARS疫情的突然消失与后续研究

6.1 疫情为何在2003年夏季结束

- 2003年夏季,SARS疫情在全球范围内迅速减少,成为当时最引人关注的现象之一。

- 病毒传播速度明显下降,病例数持续走低,最终被世界卫生组织宣布为结束。

- 这一变化让许多科学家和公共卫生专家感到意外,因为病毒本身并未被彻底消灭。

- 当时全球范围内的防控措施起到了关键作用,但具体原因仍存在多种推测。

6.2 气候因素与防控措施的作用探讨

- 有研究认为,气温升高可能影响了SARS病毒的传播能力,尤其是在夏季高温环境下。

- 高温可能导致病毒在空气中存活时间缩短,降低飞沫传播的风险。

- 同时,全球范围内严格的隔离、消毒和戴口罩等措施有效切断了传播链。

- 不同地区的疫情消退节奏不一致,说明气候和防控措施可能共同发挥了作用。

6.3 SARS与新冠疫情的对比与启示

- SARS和新冠虽然都是冠状病毒引起,但传播方式和感染率存在显著差异。

- 新冠病毒具有更强的潜伏期和无症状传播能力,导致疫情持续时间更长。

- SARS疫情结束后,病毒并未完全消失,而是进入了一种低水平传播状态。

- 这些经验为后来的疫情防控提供了重要参考,也促使科学界对冠状病毒研究更加深入。

(17年前的sars疫情,17年前的sars病毒)

本文系发布作者个人观点,不代表梅花号立场,转载请注明出处!