美国新冠疫情死亡人数,美国疫情伤亡一共多少人

美国新冠疫情死亡人数统计概况

1. 美国疫情死亡人数的最新数据解读

美国新冠疫情死亡人数一直备受关注,截至2023年,根据权威机构统计,死亡人数已突破100万大关。这一数字不仅是一个冰冷的数字,更代表着无数家庭的悲痛与社会的深刻反思。

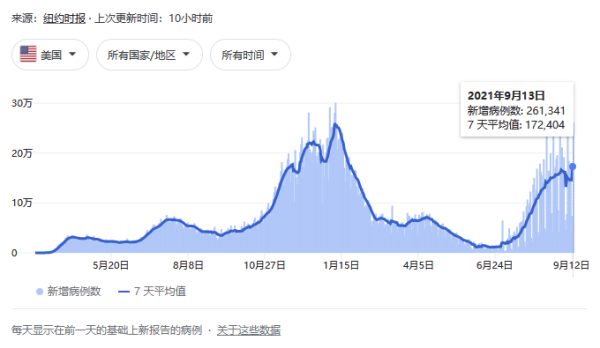

数据显示,美国在疫情中经历了多个高峰阶段,尤其是在病毒变异后,死亡人数一度飙升。这些波动反映出病毒传播的不可控性和防疫措施的局限性。

从全球范围来看,美国是新冠死亡人数最多的国家之一,这使得其疫情数据成为国际社会关注的焦点。同时,这也引发了对美国公共卫生体系和防疫政策的广泛讨论。

2. 全球与美国疫情伤亡对比分析

全球范围内,新冠病毒已造成超过620万人死亡,而美国的死亡人数占其中的很大一部分。这种比例差异凸显了美国在疫情中的特殊地位。

(美国新冠疫情死亡人数,美国疫情伤亡一共多少人)

(美国新冠疫情死亡人数,美国疫情伤亡一共多少人)不同国家的疫情伤亡情况差异显著,有的国家因严格的防控措施而保持较低的死亡率,而有的国家则因医疗资源不足或防疫不力导致死亡人数攀升。

美国的疫情伤亡数据不仅是国内问题,也影响着全球对疫情防控策略的评估和调整。各国在应对疫情时,都会参考美国的经验与教训。

3. 数据来源与权威机构介绍

美国新冠疫情死亡人数的数据主要来自两个权威机构:美国疾病控制与预防中心(CDC)和约翰斯·霍普金斯大学(JHU)。这两个机构的数据被广泛引用,具有较高的可信度。

世界卫生组织(WHO)也对全球疫情数据进行统计和发布,为各国提供参考依据。虽然WHO的数据可能与美国本土数据略有差异,但总体趋势一致。

除了官方机构,一些独立研究机构和媒体也会对疫情数据进行整理和分析,为公众提供更多视角的信息。这些信息有助于全面了解疫情的实际情况。

美国新冠疫情死亡人数的历史演变

1. 疫情初期的死亡趋势与挑战

美国新冠疫情在2020年初开始大规模爆发,初期由于对病毒缺乏了解,检测能力不足,导致疫情迅速蔓延。

早期阶段,医疗资源紧张,医院床位和呼吸机等关键设备供不应求,许多患者无法及时获得救治,死亡率随之上升。

社会层面也面临巨大压力,公众对疫情的认知不足,部分人忽视防护措施,加剧了病毒传播速度,进一步推高了死亡人数。

2. 疫苗推广后的死亡率变化

随着疫苗的研发和接种计划的推进,2021年中后期,美国新冠死亡人数出现明显下降趋势。

疫苗的普及有效降低了重症和死亡风险,尤其是针对老年人和高危人群的保护作用显著。

尽管如此,疫苗接种的不均衡性仍然存在,部分地区因接种率低,仍面临较高的感染和死亡风险。

3. 变异病毒对死亡人数的影响

2021年底至2022年初,Omicron变种病毒在全球范围内迅速传播,美国也不例外,死亡人数再次出现高峰。

Omicron虽然致病力相对较低,但传播速度快,导致大量感染者集中涌入医疗系统,间接增加了死亡率。

新兴变异病毒的不断出现,使得防疫策略需要持续调整,给公共卫生系统带来新的挑战和压力。

美国疫情伤亡人数的地区差异

1. 人口密集地区的高死亡率分析

美国疫情死亡人数在不同地区呈现出明显差异,人口密集的城市区域往往成为疫情重灾区。

纽约州、加利福尼亚州和佛罗里达州等大城市群,由于人口密度高、交通频繁,病毒更容易快速传播。

这些地区医疗资源虽然相对充足,但在疫情高峰期间仍难以承受巨大压力,导致死亡人数居高不下。

2. 农村地区医疗资源不足的问题

相较于城市,农村地区的医疗资源普遍较为匮乏,医院数量少、专业医护人员短缺,影响了对重症患者的救治能力。

农村居民获取疫苗和医疗服务的便利性较低,部分人群因信息不对称或地理限制未能及时接种。

这种医疗条件的不均衡,使得农村地区的新冠死亡率在某些阶段甚至高于部分大城市。

3. 不同州的疫情应对效果比较

美国各州在疫情应对上的策略和执行力度存在较大差异,直接影响了本地的死亡人数变化趋势。

一些州采取严格的封锁措施和广泛的检测计划,有效控制了疫情蔓延,降低了死亡率。

另一些州则因政策执行不到位或社会响应不一,导致疫情反复,死亡人数持续攀升。

美国新冠疫情死亡人数的统计方法与准确性

1. 死亡人数的定义与统计标准

美国在统计新冠死亡人数时,主要依据的是“直接因新冠病毒导致死亡”的病例。

通常情况下,死亡证明上会明确标注新冠为直接或间接死因,这成为官方统计的重要依据。

不同州和机构在具体操作中可能有细微差别,但总体遵循国家卫生部门制定的统一标准。

2. 不同机构的数据差异与原因

美国疾病控制与预防中心(CDC)和约翰斯·霍普金斯大学(JHU)是两个主要的数据来源。

CDC的数据更偏向于官方统计,而JHU则更多整合了各州报告的实时数据,两者之间可能存在时间差或统计口径不同。

有些州为了更快反映疫情情况,会提前发布初步数据,后续再进行修正,这也导致不同机构之间的数字存在波动。

3. 统计中的潜在误差与改进方向

早期阶段由于检测能力不足,许多死亡案例未能被准确记录,导致初期数据偏低。

部分死亡病例可能被归类为其他疾病,尤其是老年人群中,合并感染的情况较多,增加了统计难度。

为提高准确性,一些州开始采用更严格的死亡判定标准,并加强数据审核流程,确保信息更加真实可靠。

美国疫情应对措施与死亡人数的关系

1. 政策执行力度对疫情控制的影响

美国在疫情初期的政策执行存在较大差异,不同州采取的防控措施不一,直接影响了疫情的传播速度。

一些州较早实施了严格的封锁和社交距离政策,有效减缓了病毒扩散,但也带来了经济和社会压力。

随着疫情发展,联邦政府与各州之间的协调不足,导致政策落实不到位,部分地区的疫情反弹明显。

2. 社会群体响应与防疫成效

不同社会群体对防疫措施的接受程度不同,部分人对口罩、疫苗等措施持抵触态度,影响了整体防控效果。

信息传播的混乱和政治化倾向,使得公众对防疫政策的信任度下降,进一步加剧了疫情的复杂性。

一些社区通过自发组织宣传和互助行动,提高了居民的防护意识,为减少死亡人数做出了一定贡献。

3. 国家与地方政府协调机制的作用

美国的联邦制结构使得国家与地方政府在疫情应对中存在一定的脱节,影响了资源调配和统一行动。

一些州在疫情中展现出较强的自主应对能力,例如及时调整检测策略、扩大医疗资源分配,从而降低了死亡率。

加强中央与地方之间的沟通和协作,是提升整体防疫效率的关键,也是未来改进的方向之一。

美国新冠疫情的反思与教训

1. 医疗体系暴露的问题与短板

美国的医疗体系在疫情中暴露出严重不足,尤其是在疫情初期,医疗资源短缺、检测能力有限,导致大量患者无法及时获得救治。

医疗设施分布不均,部分地区的医院在高峰时期面临超负荷运转,医护人员短缺问题尤为突出。

重症监护病房(ICU)床位不足,使得许多患者在关键时刻得不到必要的支持,死亡率随之上升。

2. 社会公平与健康不平等现象

疫情期间,不同种族和收入群体之间的健康差距被进一步放大,少数族裔和低收入人群受到的冲击更为严重。

资源分配不均导致部分社区缺乏基本的医疗保障和防疫物资,加剧了疫情对弱势群体的影响。

健康不平等不仅体现在疫情应对上,也反映出长期存在的社会结构性问题,需要从制度层面进行改革。

3. 长期公共卫生政策的调整方向

疫情促使美国重新审视其公共卫生政策,强调加强基础医疗建设、提升应急响应能力的重要性。

政府开始重视全民医保覆盖、疫苗接种普及以及公共卫生教育等长期性措施。

未来需要建立更加灵活和高效的公共卫生管理体系,以应对可能发生的类似危机。

美国疫情伤亡人数的国际关注与影响

1. 全球对美国疫情数据的关注度

美国作为全球最大的经济体之一,其疫情数据一直受到国际社会的高度关注。全球媒体和研究机构持续追踪美国的死亡人数变化。

疫情初期,美国的高死亡率引发全球范围内的讨论,许多国家将美国视为疫情防控的“警示案例”。

随着疫情发展,美国的死亡人数成为衡量全球抗疫成效的重要参考指标,尤其是在疫苗接种和防疫政策方面。

2. 国际社会对美国抗疫经验的评价

国际专家普遍认为,美国在疫情应对中存在明显的短板,包括政策执行不一致、公共卫生体系脆弱等问题。

一些国家从美国的失败经验中吸取教训,调整本国的防疫策略,加强医疗资源储备和应急响应能力。

同时,也有部分国家对美国的疫苗研发和国际合作表示肯定,认为其在推动全球疫苗公平分配方面发挥了重要作用。

3. 美国在国际合作中的角色与责任

美国在全球卫生事务中长期扮演重要角色,但在疫情中,其领导力和合作意愿受到质疑。

疫情暴露出美国在国际卫生治理中的不足,如信息透明度不够、疫苗分配不公等问题。

国际社会呼吁美国在未来的全球公共卫生事件中承担更多责任,推动建立更加公平、高效的国际合作机制。

美国新冠疫情的未来展望与防控建议

1. 新冠病毒变异趋势与防控策略

疫情持续演变,病毒不断出现新的变异株,给全球公共卫生带来新的挑战。美国作为疫情重灾区,必须密切关注病毒变异动态。

当前,Omicron及其后续变种仍在传播,未来可能有更具传染性或致病性的病毒株出现。这要求防疫措施保持灵活性和前瞻性。

防控策略应结合疫苗接种、加强检测、推动全民健康意识提升,同时建立快速响应机制,以应对可能出现的新威胁。

2. 公共卫生体系建设的重要性

美国在疫情中暴露出公共卫生体系的脆弱性,包括医疗资源分配不均、基层医疗能力不足等问题。

未来需要加大对公共卫生基础设施的投资,提升医院、诊所等基层单位的应急处理能力,确保在突发公共卫生事件中能够迅速反应。

建立更完善的疾病监测系统,提高数据收集和分析能力,为政策制定提供科学依据,减少因信息滞后导致的决策失误。

3. 社会各界参与疫情防控的路径探索

疫情防控不仅是政府的责任,更需要全社会共同参与。企业和社区可以发挥重要作用,推动防疫措施落地。

教育机构应加强健康知识普及,帮助公众正确理解疫情风险,避免恐慌和谣言传播。

媒体和公众人物也应承担社会责任,通过正面宣传引导公众行为,营造积极向上的防疫氛围,增强社会凝聚力。

本文系发布作者个人观点,不代表梅花号立场,转载请注明出处!