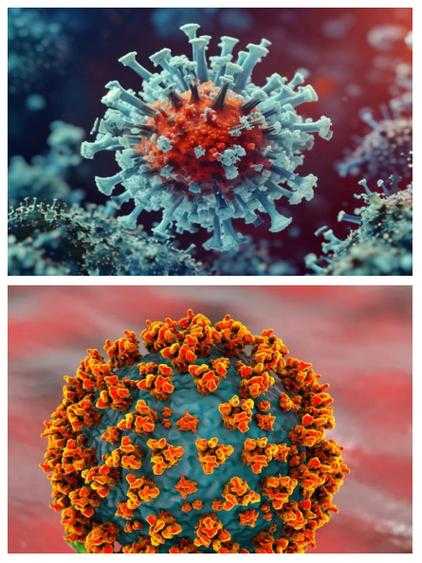

新冠变异毒株最新消息,需要留意的变异株新冠BA.6.12

1. 新冠变异毒株最新动态与潜在威胁

1.1 全球新冠变异株传播趋势分析

- 当前全球新冠变异株的传播格局正在发生变化,多个新型变异株不断涌现,给疫情防控带来新的挑战。

- 不同地区根据病毒传播速度和感染人数,呈现出各自的特点,部分地区已出现新毒株主导的情况。

- 世界卫生组织持续监测全球疫情数据,及时发布预警信息,帮助各国制定应对策略。

- 变异株的快速扩散可能影响疫苗接种效果和公共健康政策调整,需要保持高度警惕。

- 借助大数据和基因测序技术,科学家能够更精准地追踪变异株的传播路径,为防控提供科学依据。

1.2 Stratus(XFG)变异株的快速扩散及其特性

- Stratus(XFG)变异株在英国迅速崛起,成为当前主要流行毒株之一。

- 从5月到6月中旬,该变异株在英国的感染比例从10%飙升至近40%,显示出极强的传播能力。

- Stratus是Omicron的重组变异株,具备更高的传染性和免疫逃避能力,但目前尚无证据表明其致病性更强。

- 尽管WHO将其总体风险评估为低,但其在全球病例中的占比已达到22%,不容忽视。

- 科学家正在密切观察Stratus的变异趋势,以判断是否会对现有疫苗和治疗手段产生更大影响。

1.3 JN.1变异株对免疫系统的影响与研究进展

- JN.1变异株通过多个免疫表位热点区域的复合突变,显著增强了T细胞免疫逃逸能力。

- 这种变异使得人体免疫系统识别和攻击病毒的能力受到一定削弱,可能影响疫苗保护效果。

- 研究人员发现,JN.1的结构变化让病毒更容易避开T细胞的监控,增加了病毒存活和传播的可能性。

- 针对JN.1的研究仍在进行中,科学家正尝试开发更有效的疫苗和治疗方法来应对这一挑战。

- 了解JN.1的机制有助于未来制定更具针对性的防控措施,减少其对公共卫生的冲击。

1.4 高福院士团队关于奥密克戎亚变种的研究成果

- 高福院士团队近期发表的研究揭示了奥密克戎亚变种如BA.2.86的刺突蛋白结构特征。

- 研究发现,这些变种的刺突蛋白在结合或不结合hACE2时,更倾向于保持完全开放的构象。

- 这种结构变化增强了病毒的免疫逃逸能力,使其更难被现有抗体识别和中和。

- 团队还分析了不同奥密克戎亚变种的受体结合特性和传播潜力,为疫苗更新提供了重要参考。

- 高福院士团队的研究成果为全球对抗新冠变异株提供了关键数据支持,推动了相关领域的科学进展。

2. 关注BA.6.12变异株:现状、风险与未来展望

2.1 BA.6.12变异株的背景与当前研究状况

- BA.6.12变异株是近期被关注的新冠变异株之一,目前关于它的研究信息相对有限。

- 这个变异株属于奥密克戎分支,可能在基因序列上存在一些新的突变,但具体影响尚不明确。

- 科学界正在持续追踪BA.6.12的传播情况,试图了解其是否具备更强的传染性或免疫逃逸能力。

- 尽管目前没有证据表明BA.6.12会引发更严重的疾病,但其潜在风险仍需引起重视。

- 建议公众保持关注权威机构发布的最新消息,避免盲目恐慌。

2.2 新冠BA.6.12变异株传播力分析

- BA.6.12变异株的传播力是当前研究的重点之一,科学家正通过基因测序和流行病学数据进行评估。

- 从现有数据来看,BA.6.12的传播速度尚未达到其他主流变异株如Stratus或JN.1的程度。

- 然而,由于它属于奥密克戎分支,具备一定的传播优势,仍需警惕其可能带来的扩散趋势。

- 不同地区的疫情监测数据显示,BA.6.12的感染比例仍在上升,但幅度相对温和。

- 公众应保持良好卫生习惯,减少聚集活动,以降低感染风险。

2.3 疫苗对BA.6.12变异株的有效性评估

- 当前疫苗对BA.6.12变异株的保护效果尚未完全确定,但初步研究显示其仍有一定作用。

- 疫苗针对的是病毒的刺突蛋白,而BA.6.12的突变可能影响疫苗的中和能力。

- 部分研究指出,BA.6.12的结构变化可能让现有疫苗的抗体识别效率下降。

- 专家建议接种加强针,以提升对新变异株的免疫力,特别是高风险人群。

- 随着更多数据积累,疫苗研发团队可能会根据BA.6.12的特点调整疫苗配方。

2.4 对BA.6.12变异株的监测与防控建议

- 各国公共卫生机构正在加强对BA.6.12变异株的监测,确保及时掌握其动态。

- 基因测序技术是识别和追踪变异株的重要手段,有助于早期发现潜在威胁。

- 鼓励民众积极参与核酸检测和疫苗接种,共同构建免疫屏障。

- 在日常生活中,佩戴口罩、勤洗手、保持社交距离仍是有效的预防措施。

- 关注官方渠道发布的信息,避免轻信未经证实的谣言,理性应对疫情变化。

(新冠变异毒株最新消息,需要留意的变异株新冠BA.6.12)

本文系发布作者个人观点,不代表梅花号立场,转载请注明出处!