北京现有20个高风险区,北京新增1个高风险地区

1. 北京高风险区动态变化引关注

北京的疫情风险等级始终是市民最关心的话题之一。近期,北京高风险区数量再次引发广泛关注,尤其是新增了一个高风险地区,让不少居民感到紧张和不安。这种动态变化不仅影响着日常出行,也牵动着大家的神经。

当前数据显示,北京共有20个高风险区,这个数字比之前有所上升。虽然官方并未公布具体名单,但可以预见的是,这些区域的管理措施会更加严格,包括核酸检测、人员流动限制等。市民需要及时了解最新信息,避免误入高风险区域。

新增的高风险地区究竟在哪里?目前尚无明确消息,但根据以往经验,这类区域往往集中在人口密集或流动较大的地段。比如一些老旧小区、商业街或者交通枢纽附近,都可能成为新的高风险点。

这次新增高风险区的出现,意味着疫情防控形势依然严峻。相关部门可能会加强对该区域的管控力度,包括增加巡逻频次、加大宣传力度,甚至采取临时封控措施。对于居住在周边的居民来说,生活节奏可能会受到影响。

(北京现有20个高风险区,北京新增1个高风险地区)

(北京现有20个高风险区,北京新增1个高风险地区)面对不断变化的高风险区情况,市民应保持警惕,及时关注官方发布的权威信息。可以通过政府官网、新闻媒体或社区公告获取最新动态,避免因信息滞后而带来不必要的麻烦。

市民在日常生活中,要养成良好的防疫习惯,比如佩戴口罩、勤洗手、保持社交距离等。同时,也要积极配合社区的防控工作,如参与核酸检测、遵守限流规定等,共同维护安全的生活环境。

北京作为全国的首都,其疫情防控工作备受瞩目。每一次风险等级的调整,都是基于科学研判和实际数据做出的决策。市民应理性看待这些变化,不轻信谣言,不传播未经证实的信息。

在这个特殊时期,每个人都应成为疫情防控的参与者和监督者。通过自身行动减少风险,也为社会整体的稳定贡献力量。只有大家齐心协力,才能更快地战胜疫情,恢复正常生活。

对于那些身处高风险区的居民,更要做好心理调适,保持积极心态。政府和社会各界也在持续提供支持和帮助,确保基本生活需求得到保障。

北京的高风险区动态变化是一个长期的过程,需要持续关注和应对。未来,随着疫情的发展,风险等级仍有可能进一步调整。市民应保持敏感度,随时准备应对新的挑战。

2. 北京高风险区分布情况梳理

北京的高风险区分布呈现出明显的区域集中性。从近期的数据来看,朝阳区和房山区成为高风险区域的主要聚集地。这两个区域人口密度大、交通便利,是疫情防控的重点关注对象。

在朝阳区,多个街道和社区被列为高风险区,如潘家园街道松榆里社区、十八里店乡周家庄中路19号院等。这些地方多为老旧小区或人员流动频繁的地段,容易成为疫情传播的潜在风险点。

房山区同样出现了多个高风险区域,包括窦店镇于庄村、燕都世界名园社区等。这些地区虽然相对偏远,但因部分居民活动频繁,也存在一定的感染风险。

高风险区的分布并非随机,而是与城市功能、人口结构、交通网络密切相关。例如,靠近地铁站、公交枢纽或商业中心的区域,往往更容易出现疫情扩散的情况。

一些高风险区的调整也反映出疫情防控策略的动态变化。比如,朝阳区十八里店乡周家庄村、房山区阎村镇大紫草坞村在一段时间后被降级为中风险区,说明防控措施初见成效。

市民在日常生活中,应特别注意这些高风险区域的周边环境。如果居住或工作在附近,需更加谨慎,避免不必要的外出和聚集,减少交叉感染的可能性。

除了朝阳区和房山区,其他区域也可能出现高风险点,尤其是在疫情反复的情况下。因此,市民要时刻保持警惕,关注官方发布的最新名单,及时调整自己的出行计划。

高风险区的分布也对城市的管理提出了更高要求。相关部门需要加强巡逻、增加检测频次,并通过社区宣传提高居民的防疫意识,形成全民参与的防控氛围。

对于居住在高风险区域的居民来说,生活节奏可能会受到一定影响,但这也是为了保障大家的安全。政府和社会各界也在努力提供必要的支持,确保基本生活不受太大干扰。

总体来看,北京高风险区的分布情况反映了当前疫情防控的实际情况。随着疫情的变化,这些区域的划分也会不断调整,市民应保持信息敏感度,积极配合各项防控措施。

3. 北京疫情风险等级变动回顾

北京的疫情风险等级经历了多次调整,反映出疫情防控工作的动态性和复杂性。从最初的高风险区数量较少,到后来逐步增加,再到近期有所减少,这一过程体现了政府对疫情形势的持续研判和应对策略的变化。

在2022年4月27日之前,北京的高风险区数量相对稳定,仅有5个,主要集中在朝阳区和房山区。这一阶段的疫情控制较为平稳,市民生活基本正常,但防控措施并未松懈。

随着疫情的发展,高风险区数量在5月初迅速上升至17个,中风险区也增至31个。这表明当时疫情出现了局部扩散的趋势,相关部门加大了排查力度,并采取了更为严格的管控措施。

到了5月23日,高风险区数量有所下降,变为9个,中风险区也减少至23个。这一变化说明前期的防控工作取得了一定成效,但疫情仍存在不确定性,需要持续关注。

5月25日,高风险区数量保持在9个,中风险区进一步减少至15个。这个阶段的疫情趋于平稳,但仍然不能掉以轻心,特别是在人员流动较大的区域,防控压力依然存在。

5月27日,朝阳区十八里店乡周家庄村、房山区阎村镇大紫草坞村由高风险降为中风险,标志着这两个区域的疫情得到了有效控制。全市高风险区数量降至7个,显示出防控措施的积极效果。

高风险区的变动不仅仅是数字上的变化,更反映了疫情防控工作的实际进展。每一次调整背后,都是对疫情传播情况的深入分析和科学判断。

市民在日常生活中,可以通过官方渠道了解最新的风险等级信息,及时调整自己的行为习惯,避免前往高风险区域,降低感染风险。

风险等级的调整也提醒人们,疫情形势可能随时发生变化,必须保持高度警惕,不能因为短期的下降而放松警惕。

总体来看,北京疫情风险等级的变动过程展现了政府与社会各界共同努力的结果,也为未来的疫情防控提供了宝贵的经验和参考。

4. 北京新增高风险地区的具体信息

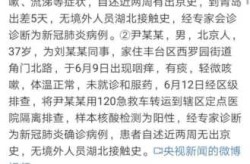

北京近期新增了一个高风险地区,这一变化引起了市民的广泛关注。新增区域的具体位置和周边环境成为大家关注的焦点,也提醒人们需要更加重视疫情防控工作。

新增的高风险地区位于北京市的某个特定区域,该区域周边有居民区、商业设施以及交通站点,人流相对密集。这样的地理位置使得疫情传播的风险有所增加,也对周边居民的生活带来了影响。

根据官方通报,新增高风险地区的划定是基于最新的疫情数据和流行病学调查结果。相关部门在发现病例后,迅速采取了隔离、排查等措施,以防止疫情进一步扩散。

新增区域的疫情传播情况显示,存在一定的社区传播风险。部分居民可能在日常生活中与感染者有过接触,因此需要加强监测和防控力度。

为了应对新增高风险地区的出现,相关部门已经启动了应急响应机制,包括加强核酸检测、限制人员流动、强化社区管理等措施,确保疫情不扩散。

市民在得知新增高风险地区后,应第一时间关注官方发布的最新信息,了解所在区域是否受到影响,并积极配合防疫工作。

新增高风险地区的出现提醒人们,疫情形势依然复杂多变,不能掉以轻心。每一个新的风险点都可能带来新的挑战,必须保持高度警惕。

在日常生活中,市民应尽量减少不必要的外出,避免前往人群聚集的地方,特别是高风险区域周边的场所,降低感染风险。

对于居住在新增高风险地区附近的居民来说,更需要做好个人防护,如佩戴口罩、勤洗手、保持社交距离等,同时配合社区的防疫安排。

新增高风险地区的公布不仅是对当前疫情的反映,也为未来的防控工作提供了重要参考。通过及时调整策略,可以更有效地控制疫情,保障市民健康安全。

5. 市民应对高风险区的建议与措施

关注官方发布的北京高风险区最新名单,确保自己了解当前疫情动态。官方信息渠道包括北京市卫健委官网、市政府新闻发布会以及主流媒体平台,这些地方会第一时间更新风险区域和防控政策。

个人防护是应对高风险区最直接有效的手段。无论是否身处高风险区域,都应坚持佩戴口罩、勤洗手、保持社交距离等基本防疫措施,降低感染可能性。

居住在高风险区或周边的市民,需特别注意日常行为规范。避免非必要外出,减少与他人接触,尤其是不要前往人群密集场所,如商场、公园、车站等。

配合社区防控工作是每个市民的责任。无论是核酸检测、健康监测还是人员流动管控,都要积极配合,不隐瞒、不逃避,共同维护社区安全。

定期关注疫情通报,及时获取最新的防控政策和通知。一旦发现所在区域被列为高风险区,要迅速调整生活节奏,按照指引做好隔离或居家观察准备。

提高自我防范意识,不轻信和传播未经核实的信息。面对网络上的疫情谣言,要保持冷静,以官方发布为准,避免造成不必要的恐慌。

在日常生活中,尽量减少跨区流动,特别是高风险区域附近的居民,更应严格遵守防疫规定,避免因出行带来潜在风险。

如果有发热、咳嗽等不适症状,应及时就医并主动报备行程,配合相关部门进行流行病学调查,防止疫情扩散。

保持良好心态,合理安排作息时间,增强自身免疫力。在疫情防控期间,心理调节同样重要,避免过度焦虑影响身心健康。

借助科技手段提高防疫效率。使用健康码、行程卡等工具,随时掌握自身健康状态和出行轨迹,为防控工作提供数据支持。

本文系发布作者个人观点,不代表梅花号立场,转载请注明出处!