中国首都搬迁最新消息,中国首都搬迁首选城市

中国首都搬迁最新消息:北京城市副中心建设持续推进

北京市级机关第二批搬迁完成,推动京津冀协同发展

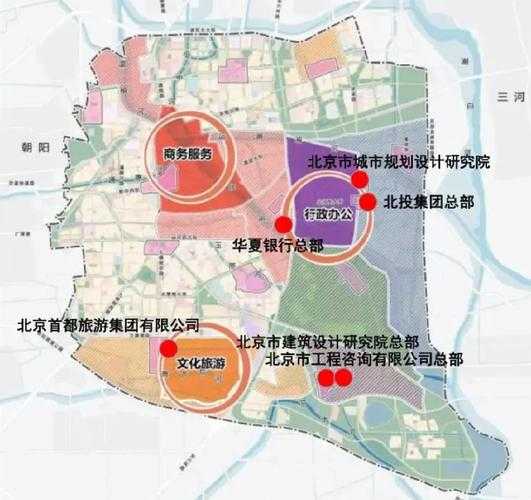

北京市级机关第二批集中搬迁工作顺利完成,35个部门、1万余名干部职工全部迁入北京城市副中心。这次搬迁标志着北京非首都功能疏解进入实质性阶段,是京津冀协同发展战略的重要实践。通过将部分行政职能转移至通州,有效缓解了北京核心区的承载压力,也为区域协调发展提供了新动力。北京城市副中心与雄安新区形成“两翼”,助力国家战略布局

北京城市副中心与河北雄安新区共同构成北京发展的“两翼”,成为国家重大战略部署的关键支撑点。两者在功能定位上各有侧重,一个聚焦行政服务与城市管理,一个强调科技创新与产业升级。这种双核驱动模式,有助于优化全国经济空间布局,提升区域整体竞争力。首都功能疏解与区域协调发展同步推进

随着北京城市副中心的不断建设,首都功能疏解与区域协调发展正同步展开。这一过程不仅涉及行政机构的调整,还包括人口、产业和资源的合理配置。通过疏解非首都功能,北京能够更专注于核心职能,同时带动周边地区发展,实现资源共享与优势互补。

中国首都搬迁的官方声明与政策导向

国家对首都搬迁问题的正式表态与立场

国家层面始终强调,北京作为首都的地位具有不可替代性。官方多次明确表示,当前重点在于优化北京功能布局,而非考虑迁都。政府通过疏解非首都功能,推动京津冀协同发展,是当前工作的核心任务。这一立场体现了对首都稳定性的高度重视,也反映出国家在城市发展上的长远规划。 (中国首都搬迁最新消息,中国首都搬迁首选城市)

(中国首都搬迁最新消息,中国首都搬迁首选城市)首都功能疏解与非首都功能转移的政策背景

为缓解北京城市压力,国家出台了一系列政策,推动非首都功能有序转移。这些政策涵盖行政、产业、交通等多个领域,旨在构建更加合理的城市结构。北京城市副中心的建设正是这一政策的具体体现,通过集中承载部分行政职能,实现资源的高效配置和区域的均衡发展。官方对迁都讨论的态度与未来规划方向

对于迁都的讨论,官方始终保持谨慎态度。尽管有声音提出不同方案,但目前没有迹象表明迁都将成为现实选项。未来规划更倾向于通过优化现有城市结构,提升区域协同能力,来实现国家发展的整体目标。这种务实的态度,有助于保持政策的连续性和稳定性。

中国首都搬迁首选城市原因分析

历史上被考虑的11座候选城市及其特点

中国历史上曾有多座城市被纳入首都搬迁的讨论范围,包括北京、哈尔滨、上海、西安、延安、成都、重庆、开封、洛阳、南京、广州等。这些城市在不同历史时期都曾具备成为首都的潜力,或因地理位置优越,或因经济基础雄厚,或因政治文化影响力深远。例如,西安作为十三朝古都,拥有深厚的历史底蕴;重庆则因其山城地形和战略位置,常被视为西南地区的重心。北京为何成为最终选择:地理位置、历史文化与战略安全

北京之所以成为中国的首都,与其独特的地理位置密不可分。它位于华北平原北端,背靠燕山,面向渤海,既是北方的重要门户,也是连接东西部的关键节点。同时,北京拥有悠久的历史文化积淀,自元代起便是历代王朝的政治中心,具有极强的文化认同感。此外,北京的战略安全性也极为突出,周边有天然屏障,便于防御,是长期稳定的首都选址。西安、重庆、武汉等城市的潜在优势与可行性评估

除了北京,西安、重庆、武汉等城市也被视为迁都的潜在候选地。西安地处关中平原,历史厚重,文化底蕴深厚,具备成为政治中心的基础条件。重庆则因地处长江上游,交通便利,经济活力强,且有山城独特的地理优势。武汉作为中部交通枢纽,连接南北,经济发达,未来发展潜力巨大。这些城市各有优势,但在综合实力、历史积淀和战略地位上,仍难以完全替代北京的综合优势。

当前迁都讨论的热点与争议

全国政协委员提出的南阳襄阳盆地迁都方案

近年来,关于中国首都搬迁的讨论热度持续上升,其中最具话题性的提议来自全国政协委员。有委员提出将首都迁至南阳襄阳盆地的设想,认为该地区在自然环境、经济基础、文化资源以及军事防御等方面具备成为新首都的潜力。这一方案一经提出,迅速引发社会各界的广泛关注和热议。搬迁方案的可行性分析:自然环境、经济基础与政治考量

南阳襄阳盆地位于河南省西南部,地处汉江流域,地势相对平坦,气候温和,生态环境良好,具备一定的自然条件优势。从经济角度来看,该区域近年来发展迅速,交通网络逐步完善,但整体经济规模和产业层次仍难以与北京、上海等一线城市相比。此外,迁都涉及复杂的政治考量,包括中央政府的决策机制、国家行政体系的稳定性以及全国范围内的资源配置问题,这些因素使得迁都方案的可行性仍存较大疑问。大众与专家对迁都方案的不同声音

对于南阳襄阳盆地迁都方案,社会各界反应不一。部分支持者认为,迁都有助于推动中部地区发展,缓解北京的承载压力,同时也能促进区域平衡。但也有很多反对声音指出,首都作为国家的政治中心,其选址必须综合考虑历史、文化、战略等多重因素,不能仅凭单一地理优势就做出决定。专家普遍认为,目前所有迁都方案的可能性几乎为零,更多是出于对国家未来发展的探讨和思考。

中国首都搬迁的历史背景与演变

中国历代首都变迁概述

中国历史上首都的选址并非一成不变,而是随着政治、经济和军事形势的变化而不断调整。从夏商周时期的都城布局,到秦汉时期长安(今西安)成为政治中心,再到唐宋时期洛阳、开封等地的兴衰,首都的选择始终与国家的治理需求密切相关。元明清时期,北京逐渐确立为全国的政治核心,这一格局延续至今。现代中国首都选择的演变过程

新中国成立后,北京被正式定为首都,这一决定基于多方面的考量。地理位置上,北京位于华北平原北部,靠近东北、山东等重要区域,便于控制北方边疆;历史文化上,北京拥有丰富的历史积淀,是多个朝代的都城,具有深厚的文化底蕴;战略安全方面,北京地处内陆,相对易守难攻,适合长期作为国家政治中心。历史经验对当前迁都讨论的影响

回顾中国首都的演变历程,可以发现每一次选址变化都伴随着国家发展的重大转折。当前关于迁都的讨论,正是在历史经验的基础上展开的。无论是北京城市副中心的建设,还是南阳襄阳盆地等候选地的提出,都是对首都功能优化和区域平衡发展的探索。历史上的成功案例和教训,为今天的决策提供了重要的参考依据。

首都搬迁对国家发展的影响

经济布局调整与区域平衡发展

首都搬迁对国家经济格局的重塑具有深远影响。北京作为传统政治中心,长期以来承担着全国政治、文化等多重职能,而经济功能相对集中。搬迁后,新的首都或副中心将带动周边地区经济发展,形成新的经济增长极。通过疏解非首都功能,京津冀地区的资源分配更加合理,促进区域间的协调发展,缩小东西部差距,提升整体经济活力。政治中心与经济中心的分离趋势

首都搬迁推动了政治中心与经济中心的逐步分离。过去,北京既是政治中心,也是经济中心,这种双重角色导致资源过度集中,加剧了城市拥堵和环境压力。搬迁后,新的首都或将更专注于政治职能,而经济职能则向其他城市转移,形成更为合理的分工模式。这种分离有助于优化资源配置,提升治理效率,同时也为其他城市发展提供更多机遇。对国家安全与社会稳定的意义

首都搬迁对国家安全和社会稳定具有重要意义。一个稳定的首都能够保障国家政权的连续性和安全性,避免因地理风险或突发事件带来的影响。搬迁后,新首都的选址需综合考虑战略安全、交通便利、资源供给等因素,确保国家核心机构的安全运行。同时,通过分散首都功能,降低单一城市承受的压力,增强国家应对突发事件的能力,维护社会秩序的长期稳定。

未来中国首都搬迁的可能性探讨

当前迁都方案的实际可行性分析

迁都方案的提出往往基于多方面的考量,但实际操作中面临诸多挑战。从现有政策来看,北京作为首都的功能正在逐步疏解,城市副中心和雄安新区的建设已初见成效。然而,真正意义上的首都搬迁需要庞大的资金投入、长期的规划部署以及全国范围内的协调配合。目前来看,所有迁都方案的可能性仍为零,更多是学术讨论或地方建议,并未进入实质性推进阶段。国际案例对中国迁都讨论的启示

全球范围内,许多国家在首都搬迁方面有过成功经验。例如,巴西将首都从里约热内卢迁至巴西利亚,通过新首都带动内陆发展;南非将行政中心从开普敦迁至比勒陀利亚,以平衡地区发展。这些案例为中国提供了参考,但也提醒我们,迁都并非简单地换个地点,而是涉及政治、经济、文化等多重因素的系统工程。国际经验表明,迁都需结合国情,避免盲目复制他国模式。首都搬迁可能带来的挑战与机遇

如果未来有迁都计划,将面临一系列复杂问题。首先是基础设施的重建与完善,包括交通、通信、能源等系统的全面升级。其次是人口迁移与社会适应问题,大量人员流动可能引发短期的社会波动。同时,迁都也可能带来新的发展机遇,比如带动新区域的经济增长、提升区域影响力、优化国家整体布局。但这些机遇的前提是科学规划、充分准备和稳定实施。

结论:中国首都搬迁的现状与展望

当前首都搬迁工作的阶段性成果

北京城市副中心建设持续推进,北京市级机关第二批集中搬迁顺利完成,35个部门、1万余名干部职工全部迁入北京城市副中心。这一举措标志着首都功能疏解迈出实质性步伐,也为京津冀协同发展注入新动能。城市副中心与雄安新区共同构成北京发展的“两翼”,成为国家战略布局的重要支撑。首都搬迁讨论的持续性与必要性

尽管迁都方案的可能性仍为零,但关于首都搬迁的讨论从未停止。全国政协委员曾提出将首都迁至南阳襄阳盆地的设想,认为该地区在自然环境、经济基础、文化资源和军事战略等方面具备优势。这类声音反映出社会对国家发展路径的关注,也说明首都搬迁问题仍是公众热议的话题。未来中国城市发展与首都功能的战略定位

从历史角度看,北京之所以成为首都,与其独特的地理位置、深厚的历史文化底蕴以及战略安全性密不可分。其他如西安、重庆、武汉等城市也曾被纳入考虑范围,它们各自拥有不同的区位优势和发展潜力。未来,随着国家发展战略的不断调整,首都的功能定位也可能随之变化。无论是否搬迁,如何优化首都功能、推动区域协调发展,都是值得深入思考的问题。

本文系发布作者个人观点,不代表梅花号立场,转载请注明出处!