哪些人容易心源性猝死,心源性猝死后人的外貌

1. 心源性猝死高风险人群解析

1.1 有心脏骤停史或抢救成功者的风险

- 曾经经历过心脏骤停并被成功抢救的人,再次发生心源性猝死的风险明显升高。

- 这类人群的神经系统和心血管系统可能已经受到一定程度的损伤,需要持续关注和监测。

- 抢救后的恢复期是关键阶段,若不及时干预,可能埋下二次猝死隐患。

- 医生通常会建议这类患者进行详细的心脏检查,评估心脏功能是否稳定。

1.2 家族中有猝死病例的遗传隐患

- 如果家族中有人曾因心源性猝死离世,尤其是直系亲属,那么个体患病风险会显著增加。

- 遗传因素可能涉及离子通道病或其他先天性心脏问题,这些疾病往往在年轻人群中更易被忽视。

- 家族史是判断一个人是否属于高危人群的重要依据之一。

- 建议有家族史的人群尽早进行基因检测和心脏专科检查。

1.3 患有高血压、糖尿病及冠心病等基础疾病的易感者

- 高血压、糖尿病和冠心病等慢性病会逐渐损害心脏功能,增加突发心脏事件的可能性。

- 这些疾病会导致血管硬化、供血不足,进而引发心律失常甚至心脏骤停。

- 患者日常生活中需严格控制病情,避免诱发因素如情绪波动、过度劳累等。

- 定期体检和规范治疗是降低心源性猝死风险的关键。

1.4 长期吸烟饮酒者的健康威胁

- 吸烟会直接损伤血管内皮,导致动脉粥样硬化,增加心脏病发作概率。

- 酒精摄入过量会影响心脏节律,长期酗酒可能引发心肌病变和心律失常。

- 吸烟与饮酒的双重危害叠加,使心脏负担大幅增加,猝死风险随之上升。

- 戒烟限酒是改善心脏健康的最直接方式,也是预防心源性猝死的有效手段。

1.5 心脏结构异常与电生理疾病的风险关联

- 心脏瓣膜病、心肌炎、大血管疾病等结构性问题会直接影响心脏泵血功能。

- 电生理异常如长QT综合征、Brugada综合征等,可能导致严重心律失常。

- 这类疾病往往在无症状状态下隐藏多年,一旦发作可能瞬间致命。

- 早期发现和针对性治疗可以有效降低猝死风险,提高生存率。

2. 心源性猝死的医学成因分析

2.1 心脏电活动异常与离子通道病的关系

- 心脏电活动的稳定性对维持正常心跳至关重要,一旦出现异常,可能引发致命心律失常。

- 离子通道病是导致心脏电活动紊乱的重要原因之一,这类疾病影响细胞内外离子的流动,破坏正常的电信号传导。

- 常见的离子通道病包括长QT综合征、Brugada综合征等,这些病症往往在年轻人中被忽视,却可能导致突然死亡。

- 医学上通过心电图和基因检测可以识别这些潜在风险,为高危人群提供早期干预机会。

2.2 常见的心律失常综合征及其影响

- 心律失常是心源性猝死的主要诱因之一,不同类型的综合征可能带来不同的风险。

- 预激综合征、病窦综合征等心律失常疾病会干扰心脏正常的节律,增加突发心脏骤停的可能性。

- 这些综合征可能没有明显症状,但一旦发作,后果往往非常严重,甚至危及生命。

- 定期进行心电图检查和动态监测有助于发现潜在问题,及时采取治疗措施。

2.3 心脏瓣膜病与大血管疾病的影响

- 心脏瓣膜功能障碍会影响血液正常流动,长期下来可能导致心脏负荷加重,增加猝死风险。

- 大血管疾病如主动脉夹层或动脉瘤,可能在短时间内引发急性循环衰竭,造成不可逆损伤。

- 这类疾病往往在发生前缺乏明显征兆,一旦出现症状,病情可能已发展到危急阶段。

- 及时诊断和手术干预是降低此类疾病致死率的关键手段。

2.4 心肌炎、心包疾病对心脏功能的损害

- 心肌炎是由病毒感染或其他因素引起的炎症,可能导致心肌功能受损,影响心脏泵血能力。

- 心包疾病如心包积液或心包炎,可能压迫心脏,阻碍其正常工作,进而引发心律失常或心脏骤停。

- 这些疾病在初期可能症状轻微,容易被误诊或忽视,但若不及时处理,后果可能非常严重。

- 保持良好的免疫系统状态和定期体检有助于早期发现并治疗相关疾病。

3. 心源性猝死的年龄分布特征

3.1 婴儿期(0~6个月)的突发风险

- 新生儿和婴儿虽然看似健康,但心源性猝死的风险依然存在。

- 这一阶段的猝死多与先天性心脏结构异常或遗传性离子通道病有关。

- 家族中有心脏问题史的婴儿更容易出现突发状况,需要特别关注。

- 医疗团队通常通过产前检查和新生儿筛查来识别潜在风险,提前干预。

3.2 中老年人群(45~75岁)的高发时段

- 45至75岁是心源性猝死最常发生的年龄段,尤其是男性更为常见。

- 这个阶段的人群多数患有高血压、糖尿病、冠心病等慢性疾病,这些都增加了猝死风险。

- 冠心病和心肌梗死是导致这一年龄段猝死的主要原因,血管堵塞引发的心脏骤停往往发生得非常突然。

- 高龄人群应定期进行心血管健康评估,及时发现并控制危险因素。

3.3 性别差异在心源性猝死中的表现

- 男性比女性更容易发生心源性猝死,这与生理结构和激素水平有关。

- 男性在中年时期更易受到吸烟、饮酒和不良生活习惯的影响,增加心脏负担。

- 女性在绝经后由于雌激素水平下降,心脏保护作用减弱,猝死风险也会有所上升。

- 不论性别,保持健康的生活方式和定期体检都是降低风险的重要手段。

4. 心源性猝死后身体外貌变化

4.1 突然意识丧失与抽搐表现

- 心源性猝死发生时,患者会突然失去意识,无法对外界刺激做出反应。

- 在意识丧失前,有些人会出现短暂的抽搐或肢体僵硬,这是心脏骤停引发的神经反应。

- 这种抽搐通常持续几秒钟,随后患者会完全失去知觉,进入昏迷状态。

- 家属或旁人若发现有人突然倒地、无意识且伴随抽搐,应立即采取急救措施。

4.2 大动脉搏动消失与心音消失

- 心源性猝死发生后,患者的脉搏会迅速消失,尤其是大动脉如颈动脉和股动脉不再有搏动。

- 医生在检查时会发现心脏没有正常跳动的声音,即心音消失。

- 这是心脏停止供血的重要标志,意味着生命体征正在迅速衰退。

- 快速识别这些症状有助于争取宝贵的抢救时间。

4.3 呼吸停止与皮肤发绀现象

- 心源性猝死会导致呼吸瞬间停止,患者不再有自主呼吸动作。

- 皮肤颜色会因缺氧而出现发绀,尤其在嘴唇、指甲和面部最为明显。

- 发绀是血液中氧气含量下降的表现,说明身体组织已经严重缺氧。

- 这一现象往往发生在心脏骤停后的几分钟内,是生命即将终结的信号。

4.4 瞳孔散大与脑缺氧后果

- 心源性猝死后,瞳孔会逐渐扩大并失去对光反射的能力。

- 这是大脑缺氧导致的神经功能衰竭的表现,标志着脑部供血已中断。

- 如果未及时进行心肺复苏,脑细胞会在短时间内死亡,造成不可逆损伤。

- 瞳孔散大是判断患者是否进入生物学死亡的重要依据之一。

5. 心源性猝死后生理变化与死亡过程

5.1 循环系统中断导致的组织缺氧

- 心源性猝死发生后,心脏停止跳动,血液循环立即中断。

- 全身组织和器官失去血液供应,氧气无法输送到细胞中。

- 这种缺氧状态会迅速影响重要器官,如大脑、肾脏和肝脏。

- 缺氧是导致细胞功能障碍和最终死亡的关键因素。

5.2 细胞坏死与器官功能丧失

- 当组织长时间缺乏氧气,细胞开始出现代谢紊乱和功能衰竭。

- 心脏、大脑和肺部等关键器官最先受到严重损害。

- 细胞坏死过程不可逆,即使恢复血液循环也难以逆转损伤。

- 器官功能丧失是心源性猝死后生命体征逐渐消失的直接原因。

5.3 脑损伤的不可逆性发展

- 心源性猝死后,大脑在几分钟内就会因缺氧而受损。

- 神经元细胞对氧气极度敏感,缺氧超过4分钟就可能造成永久性损伤。

- 脑干控制的基本生命功能如呼吸和心跳也会随之崩溃。

- 即使患者被抢救回来,也可能留下严重的神经系统后遗症。

5.4 生物学死亡的最终阶段

- 心源性猝死后,若未及时进行复苏,患者将进入生物学死亡阶段。

- 此时所有细胞和组织功能完全停止,身体无法再恢复任何生命迹象。

- 生物学死亡标志着生命的彻底终结,无法通过任何手段恢复。

- 这一阶段是心源性猝死过程中的最终结果,也是医学上认定死亡的标准。

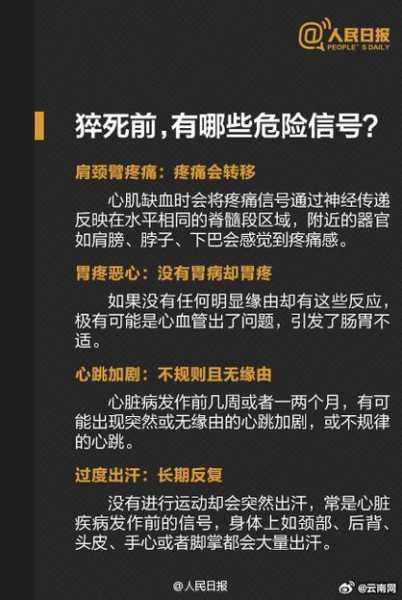

6. 心源性猝死的预防与早期识别

6.1 高风险人群的定期筛查建议

- 有心脏骤停史或曾被抢救成功的人,应定期进行心电图、心脏彩超等检查。

- 家族中有猝死病例的人群,建议进行基因检测和心脏专科评估。

- 患有高血压、糖尿病、冠心病等慢性疾病的人,需严格控制病情并定期随访。

- 长期吸烟饮酒者应主动接受心血管健康评估,减少诱发因素。

6.2 健康生活方式对降低风险的作用

- 戒烟限酒是预防心源性猝死的重要措施,能显著改善心脏功能。

- 均衡饮食、控制体重有助于减少心血管负担,降低突发风险。

- 规律运动能增强心肺功能,提升身体对缺氧的耐受能力。

- 管理压力、保持良好睡眠习惯,有助于维持心脏健康状态。

6.3 心肺复苏与急救措施的重要性

- 掌握心肺复苏(CPR)技能,能在关键时刻争取宝贵的抢救时间。

- 在公共场所配备自动体外除颤器(AED),能大幅提升抢救成功率。

- 一旦发现有人突然倒地、无反应且无呼吸,应立即拨打急救电话并开始急救。

- 及时有效的急救措施可能挽救生命,避免进入不可逆死亡阶段。

6.4 公众意识提升与医疗资源优化

- 提高公众对心源性猝死的认知,让更多人了解急救知识和应对方法。

- 加强社区、学校、企业等场所的急救培训,普及基础生命支持技能。

- 医疗机构应完善急救体系,确保在紧急情况下能快速响应。

- 推动公共区域AED设备的覆盖,提升整体急救效率和生存率。

(哪些人容易心源性猝死,心源性猝死后人的外貌)

本文系发布作者个人观点,不代表梅花号立场,转载请注明出处!