境外输入病例是什么意思,输入病例是什么意思

1. 境外输入病例是什么意思

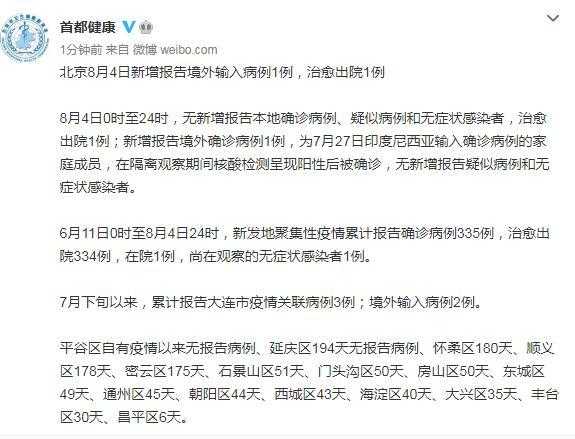

1.1 境外输入病例的定义与背景

境外输入病例,简单来说,就是指在其他国家或地区感染后,进入本地并发病的病例。这类病例的出现,往往和国际交流、人员流动密切相关。随着全球化进程加快,人口流动频繁,病毒传播风险也随之增加。因此,境外输入病例成为各国疫情防控中不可忽视的一部分。

1.2 境外输入病例的判定标准

判断一个病例是否属于境外输入,关键在于感染地与发病地是否一致。如果一个人在海外感染,回国后才发病,那么这就是典型的境外输入病例。而如果是在国内其他地区感染,再回到本地发病,就属于跨区域输入病例。两种类型都属于输入病例,但防控重点有所不同。

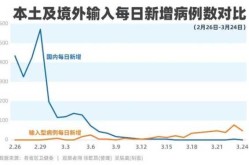

1.3 境外输入病例与本土病例的区别

本土病例指的是在本地感染并发病的病例,而境外输入病例则来自外部。两者在传播路径、防控难度以及应对策略上都有明显差异。境外输入病例可能带来新的病毒变异株,对本地防疫体系构成挑战,因此需要更严格的监测和管理。

2. 输入病例的分类与特点

2.1 境外输入病例的类型

境外输入病例主要分为两类,一类是真正意义上的境外感染后返回本地发病的病例,另一类则是国内其他地区感染后回到本地发病的情况。前者更常见于国际旅行者、留学生或外籍人员,后者则多出现在跨省流动人口中。这两种类型虽然都属于输入病例,但它们的传播路径和防控措施各有侧重。

2.2 跨区域输入病例的定义与特征

跨区域输入病例指的是在国内不同地区之间流动时感染并发病的病例。比如一个人在A地感染,之后返回B地发病,这种情况就属于跨区域输入。这类病例的防控难度在于,它涉及多个行政区域,需要多地协同管理,信息共享和联防联控成为关键。

2.3 输入病例的传播风险分析

输入病例的最大风险在于可能引发新的疫情传播链。一旦病毒携带者进入一个相对稳定的地区,就有可能在人群中扩散,尤其是在医疗资源有限或防控体系薄弱的地方。因此,输入病例的识别和管控,直接关系到整个地区的防疫安全。

3. 境外输入病例对本地的影响

3.1 新型疫情传播的风险

境外输入病例的出现,意味着病毒可能通过不同渠道进入本地。一旦这些病例在未被及时发现的情况下与本地居民接触,就有可能引发新一轮的疫情传播。尤其是在人口密集、交通频繁的城市,病毒传播速度更快,防控难度更大。因此,如何快速识别和隔离输入病例,成为防止疫情扩散的关键。

3.2 对疫情防控体系的压力

面对境外输入病例,本地的疫情防控体系需要迅速调整和升级。比如,增加入境人员的筛查频率、加强重点区域的监测力度、提高医疗资源的储备能力等。这些措施虽然有效,但也对地方的防疫系统提出了更高要求,增加了人力、物力和时间成本。特别是在疫情反复的背景下,长期的高压防控容易导致公众疲劳,影响整体防控效果。

3.3 社会经济与公共管理的挑战

境外输入病例不仅影响公共卫生安全,还可能对社会经济造成冲击。例如,为了应对输入风险,政府可能会出台更严格的管控政策,如限制人员流动、暂停部分商业活动等。这些措施短期内会影响企业运营和居民生活。同时,输入病例的管理也涉及多个部门之间的协调,如何高效整合资源、提升响应速度,是公共管理面临的重要课题。

4. 各国应对境外输入病例的措施

4.1 航班管控与入境筛查机制

各国在面对境外输入病例时,首先会从源头入手,加强对国际航班的管理。比如,中国在疫情初期实施了“五个一”政策,要求每家航空公司只能运营一条航线,且航班数量和频率受到严格限制。这种做法有效减少了高风险地区的人员流动,降低了病毒输入的可能性。同时,许多国家还设立了入境前的健康申报制度,要求旅客填写健康信息,并通过体温检测、核酸检测等方式进行初步筛查。

4.2 入境人员的隔离与检测政策

对于已经入境的人员,大多数国家采取了严格的隔离和检测措施。例如,中国要求所有入境人员在抵达后进行集中隔离观察,并接受多次核酸检测。这种方式虽然增加了管理成本,但能够有效识别潜在感染者,防止病毒在社区中扩散。其他国家如新加坡、日本等也制定了类似的政策,确保入境人员在进入社会前完成必要的健康检查。

4.3 精准防控策略的应用实例

除了大规模筛查和隔离,一些国家还采用了更精准的防控策略。例如,德国利用大数据分析入境人员的旅行轨迹,对高风险人群进行重点监测;美国部分州则通过疫苗接种证明和旅行记录来判断是否需要进一步检测。这些做法不仅提高了防控效率,也减少了对非高风险人群的干扰,让防疫措施更加科学合理。

5. 输入病例的防控策略与实践

5.1 病例发现与隔离管理

发现输入病例是防控工作的第一步。各地通过加强医疗机构的监测能力,确保一旦出现疑似症状能够迅速识别。同时,对确诊或疑似病例实施严格的隔离措施,防止病毒进一步扩散。隔离不仅包括医疗隔离,也涉及生活区域的管控,确保患者不与他人接触。

5.2 活动轨迹追踪与风险排查

一旦发现输入病例,相关部门会立即启动流行病学调查,追溯患者的活动轨迹。这一步骤对于判断潜在传播链至关重要。通过分析患者在发病前的行程,可以快速锁定高风险区域和人群,及时采取干预措施,避免疫情扩大。

5.3 防控中的科技手段应用

现代科技在输入病例防控中发挥着越来越重要的作用。比如,利用大数据和人工智能技术进行人员流动分析,帮助预测可能的风险点。此外,健康码、行程追踪APP等工具也被广泛应用于疫情防控,提高了信息透明度和管理效率。

6. 输入病例数据统计与分析的重要性

6.1 数据监测在疫情预警中的作用

输入病例的数据统计是疫情预警的重要依据。通过持续收集和分析输入病例的数量、来源地、感染时间等信息,相关部门能够提前发现潜在的疫情风险。这种数据驱动的监测方式,有助于在病毒扩散前采取有效干预措施,避免大规模传播。

6.2 输入病例数据对政策制定的支持

输入病例的数据不仅是疫情防控的基础,更是政策调整的关键参考。政府可以根据数据变化,动态调整入境管理、隔离政策和防疫措施。例如,当某国输入病例激增时,相关地区可能会加强航班管控或延长隔离时间,确保本地居民的安全。

6.3 大数据分析在疫情防控中的价值

大数据技术的应用让输入病例的分析更加精准和高效。通过对海量数据的挖掘和建模,可以预测疫情的发展趋势,识别高风险区域,并为资源调配提供科学依据。这种智能化的分析手段,提升了疫情防控的响应速度和决策质量。

7. 境外输入病例防控的未来展望

7.1 国际合作与信息共享趋势

全球疫情的持续影响让各国意识到,疫情防控不再是单一国家的任务。未来,加强国际合作将成为常态。通过建立统一的数据标准和信息共享平台,各国可以更快速地获取境外输入病例的相关信息,提前做好应对准备。这种联动机制不仅提升防控效率,也增强全球公共卫生体系的韧性。

7.2 长期防控机制的构建方向

随着疫情进入常态化阶段,防控措施也需要从短期应急转向长期管理。未来,各地将更加注重建立科学、系统的防控体系,包括完善入境人员健康监测流程、优化隔离资源分配、推动疫苗接种与核酸检测的常态化结合。这些举措将为未来的疫情防控提供坚实保障。

7.3 科技与制度协同提升防控能力

科技的进步为疫情防控提供了更多可能性。人工智能、区块链、物联网等技术的应用,将进一步提高输入病例的追踪精度和数据处理效率。同时,制度层面的改革也将同步推进,比如建立更灵活的应急响应机制、优化跨区域协作流程。科技与制度的深度融合,将为防控工作注入更强动力。

本文系发布作者个人观点,不代表梅花号立场,转载请注明出处!