2025.1月北京疫情,全国疫情最新情况1月21

1. 2025年1月北京疫情数据全面通报

北京市在2025年1月的法定传染病报告情况显示,全市共报告了22种传染病,累计病例数达到161073例,死亡人数为17人。这一数据反映了北京市在疫情防控方面的持续努力和对传染病的监测力度。

在主要病种分布中,病毒性肝炎、痢疾、肺结核、梅毒、新型冠状病毒感染、流行性感冒等成为报告数量较多的疾病。这些病种的流行趋势表明,北京市在应对多种传染病方面需要综合施策,特别是在冬季流感高发期,更需加强防控措施。

针对疫情防控措施,北京市采取了一系列有效的策略,包括加强社区排查、提高疫苗接种率、推广健康教育等。这些措施在一定程度上缓解了疫情的压力,并提升了公众的健康意识,为后续的疫情防控奠定了基础。

2. 2025年1月21日全国疫情最新通报

全国范围内,2025年1月1日至1月31日期间,31个省(自治区、直辖市)及新疆生产建设兵团共报告新增确诊病例33218例。这一数据表明,尽管整体疫情有所缓解,但局部地区仍存在一定的传播风险,需要持续关注。

(2025.1月北京疫情,全国疫情最新情况1月21)

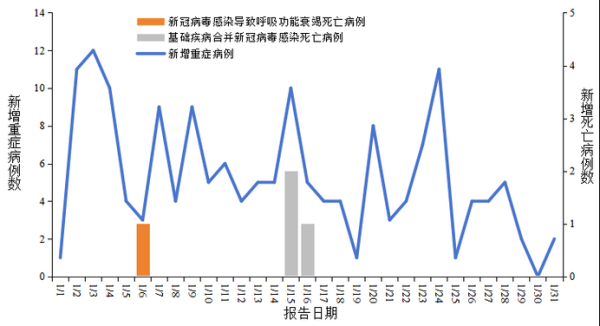

(2025.1月北京疫情,全国疫情最新情况1月21)在重症病例方面,全国累计报告重症病例163例,显示出部分患者病情较为严重,尤其是与新冠病毒感染相关的呼吸功能衰竭病例。死亡病例总数为4例,其中1例因新冠病毒感染导致呼吸功能衰竭,其余3例则为基础疾病合并病毒感染所致。这些数据反映出疫情防控仍需在高风险人群中加强监测和干预。

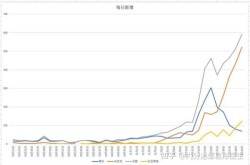

各省份的疫情动态呈现出不同的特点。部分地区的病例数相对稳定,而另一些地区则出现小幅波动。这种差异可能与当地防控措施、人口流动情况以及季节性因素有关。全国范围内的疫情总体呈波动下降趋势,但个别区域仍需警惕潜在的反弹风险。

3. 2025年1月北京疫情与全国形势对比分析

北京作为首都,其疫情数据在全国范围内具有一定的代表性。2025年1月,北京市共报告法定传染病161073例,死亡17例,这一数字在全国范围内属于中等水平。从整体来看,北京的疫情态势与全国趋势基本一致,但局部地区仍存在差异。

在传染病种类方面,北京的主要病种包括病毒性肝炎、痢疾、肺结核、梅毒、新型冠状病毒感染等,这些病种在全国范围内同样普遍存在。然而,北京在新冠感染病例的统计上表现相对稳定,未出现大规模暴发的情况,显示出较强的防控能力。

北京的疫情防控策略在全国范围内具有示范作用。通过严格的监测机制、疫苗接种推广以及社区健康管理,北京在降低疫情传播风险方面取得了显著成效。这种经验为其他地区提供了参考,推动了全国范围内的防疫工作更加科学和高效。

4. 2025年1月北京疫情背后的社会影响

医疗资源压力在疫情中首次显现。2025年1月,北京的医疗机构面临前所未有的挑战,尤其是基层医院和社区卫生服务中心,接诊量持续攀升。部分医院出现床位紧张、医护人员超负荷工作的情况,反映出疫情防控对医疗体系的冲击。

应对措施逐步落实,缓解了医疗资源紧张的局面。北京市政府迅速启动应急响应机制,增加临时医疗点、调配医疗物资,并鼓励市民通过线上问诊减少线下就诊压力。同时,加强对重点人群的健康监测,确保高风险群体得到及时救治。

公众健康意识显著提升,成为疫情中的积极变化。随着疫情数据的不断更新,北京市民对个人防护的重视程度明显提高。佩戴口罩、勤洗手、保持社交距离等行为逐渐成为日常习惯,健康知识传播更加广泛,公众参与防疫的积极性不断增强。

行为变化推动社会整体健康观念转变。疫情期间,北京市民对自身健康的关注从被动接受转向主动管理。越来越多的人开始注重饮食均衡、规律作息和适度运动,健康生活方式逐渐成为主流趋势,这种改变对未来公共卫生建设具有深远意义。

经济与社会活动受到一定影响,但恢复势头明显。疫情高峰期,北京部分商业区、娱乐场所和教育机构采取限流或暂停营业措施,对消费市场和就业产生短期冲击。然而,随着防控措施的优化,经济活动逐步回暖,企业复工复产率稳步上升,社会秩序恢复正常。

社会韧性在疫情中得到检验与增强。面对突发疫情,北京市民展现出较强的适应能力和团结精神。社区互助、志愿者服务、企业捐赠等现象频现,体现出社会凝聚力的提升。这种韧性不仅帮助城市度过难关,也为未来应对类似挑战提供了宝贵经验。

疫情引发对公共服务体系的反思与改进。疫情暴露了部分公共服务在应急管理方面的不足,促使政府加快数字化转型,提升信息透明度和应急响应效率。同时,加强基层治理能力,推动形成更高效、更人性化的服务体系。

社会心理状态呈现复杂变化。疫情初期,焦虑和不安情绪在部分人群中蔓延。但随着防控成效显现,公众信心逐步恢复。心理健康服务得到更多关注,心理咨询平台使用率上升,反映出社会对心理健康的重视程度不断提高。

教育与职场环境发生深刻调整。疫情推动在线教育和远程办公模式常态化,北京许多学校和企业探索出适合自身发展的混合教学与工作方式。这种调整不仅提高了灵活性,也改变了人们对工作与生活平衡的认知。

社会责任意识在疫情中进一步强化。企业和个人在疫情期间表现出强烈的社会责任感,积极参与公益行动,支持抗疫一线人员。这种正能量的传递,为构建更加和谐、有温度的社会氛围奠定了基础。

5. 专家解读:2025年1月疫情发展趋势

疫情数据背后揭示出公共卫生体系的深层变化。2025年1月北京及全国的疫情数据,不仅反映了病毒传播的实际情况,更暴露出公共卫生系统在监测、预警和应对方面的潜力与短板。专家指出,这些数据为未来制定精准防控策略提供了重要依据。

新冠病毒变异趋势成为关注焦点。随着全球疫情持续演变,新冠病毒的基因突变情况备受关注。专家分析称,尽管当前主要流行毒株仍以奥密克戎分支为主,但新变异株的出现可能带来新的传播风险。科学界正在密切追踪变异动态,确保疫苗和治疗手段能及时跟进。

传播风险依然存在,但可控性增强。专家强调,虽然疫情数据表明整体趋势趋于平稳,但局部地区的聚集性感染仍需警惕。特别是冬季气候寒冷、室内活动频繁等因素,可能增加病毒传播机会。因此,保持警惕、落实防护措施仍是关键。

公共卫生政策调整推动疫情防控常态化。2025年1月的疫情发展促使政府进一步优化防疫措施,包括加强重点人群保护、提升医疗资源调配效率等。专家认为,这种动态调整有助于构建更加灵活、高效的疫情防控机制。

健康管理理念逐步深入人心。疫情带来的长期影响之一是公众对健康管理的重视程度显著提高。专家指出,越来越多的人开始关注自身免疫能力、生活习惯和心理健康,这种意识的转变将对未来的公共卫生建设产生积极影响。

科技手段在疫情防控中发挥关键作用。从大数据监测到智能体温检测设备,科技的应用大大提升了疫情响应速度和精准度。专家建议,未来应进一步推动人工智能、区块链等技术在公共卫生领域的应用,提升防控智能化水平。

国际经验对国内防控提供参考价值。在全球疫情背景下,不同国家和地区采取的防控措施各有特点。专家表示,借鉴国际成功经验,结合本土实际,有助于形成更具针对性的防控方案。

未来疫情防控需注重长期规划。专家提醒,疫情虽未完全结束,但防控工作已进入常态化阶段。未来应加强疫苗接种、药物储备、应急演练等方面的准备工作,确保面对突发情况时能够迅速反应。

社会各界协同参与疫情防控成为趋势。从医疗机构到社区组织,从企业到普通市民,多方力量共同参与疫情防控,形成强大合力。专家认为,这种全民参与的模式有助于构建更加稳固的公共卫生防线。

未来展望:疫情防控与社会发展的平衡点。专家指出,如何在保障人民健康的同时,促进经济社会稳定发展,是未来需要持续探索的问题。通过科学决策、精准施策,实现疫情防控与社会运行的良性互动,将是下一阶段的重要任务。

6. 2025年1月北京及全国疫情总结与展望

本月疫情总体态势回顾呈现稳中有降的特征。2025年1月,北京市和全国范围内疫情数据均显示出下降趋势,尤其是新增确诊病例数明显减少。这一变化反映出疫情防控措施的有效性,也表明公众防护意识的提升对控制疫情起到了积极作用。

防控经验与不足之处并存。在应对2025年1月疫情过程中,各地政府和相关部门积累了宝贵的经验,如快速响应机制、精准防控策略等。但同时也暴露出一些问题,例如部分地区医疗资源调配不够及时、基层防疫力量有待加强等,这些都需要在未来加以改进。

对2025年后续疫情的预测与应对策略逐步清晰。根据当前疫情发展趋势和专家分析,预计未来几个月疫情将保持低发状态,但仍需警惕局部地区的突发情况。为此,相关部门已开始部署新一轮的防控准备工作,包括疫苗接种推进、重点人群健康管理、应急物资储备等。

北京作为首都,在疫情防控中发挥着示范作用。2025年1月北京的疫情数据不仅反映了本地情况,也为全国提供了参考。其在防控措施上的创新和执行力度,为其他地区提供了可借鉴的经验。

全国疫情动态呈现出区域差异。虽然整体趋势向好,但不同省份之间仍存在一定的波动。部分经济发达地区由于人口流动频繁,疫情反弹风险较高;而一些偏远地区则因防控措施到位,疫情相对平稳。

疫情对社会运行的影响逐渐减弱。随着疫情形势好转,各行各业逐步恢复常态,人们的日常生活和工作节奏恢复正常。但疫情带来的长期影响仍在持续,如健康观念的转变、远程办公的普及等。

公众对疫情的关注度依然较高。尽管疫情趋于平稳,但人们对于病毒变异、疫苗效果、防控政策等问题仍然保持高度关注。这种关注推动了信息透明化和政策科学化,有助于提升社会信任度。

未来疫情防控将更加注重科学性和精准性。基于2025年1月的疫情数据,相关部门正在优化防控方案,强调精准识别高风险人群、动态调整防控措施,确保疫情防控既有效又不扰民。

社会各界对疫情防控的支持持续增强。从医疗机构到社区组织,从企业到普通市民,大家在疫情防控中展现出高度的责任感和协作精神。这种全民参与的模式为未来构建更强大的公共卫生体系奠定了基础。

展望2025年,疫情防控将进入常态化阶段。随着疫苗接种率的提升、医疗资源的完善以及公众健康意识的增强,疫情对社会的冲击将逐步减小。未来,如何在保障人民健康的同时,促进经济社会稳定发展,将成为重要课题。

本文系发布作者个人观点,不代表梅花号立场,转载请注明出处!