无症状感染者会自愈吗,无症状感染者怎么判断

1. 无症状感染者概述:定义与特征

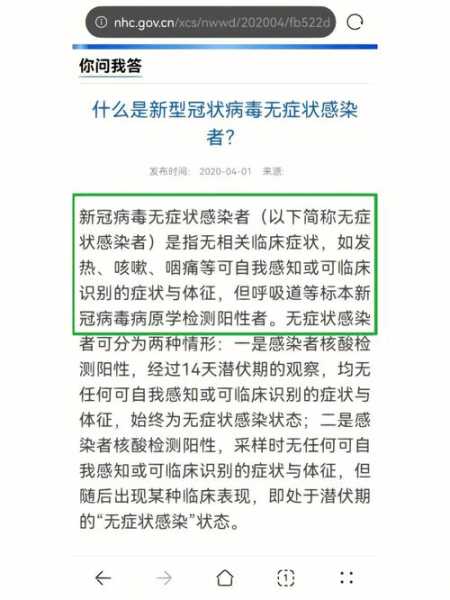

1.1 什么是无症状感染者?

无症状感染者是指那些感染了病毒,但并未表现出任何明显症状的人。他们可能在感染初期或整个过程中都没有发热、咳嗽、乏力等典型表现。这类人群虽然看起来“健康”,但实际上体内已经存在病毒,具备传播能力。

1.2 无症状感染者的传播风险

无症状感染者最大的问题在于他们的传播风险难以被察觉。因为没有症状,他们往往不会主动就医或采取隔离措施,容易在日常生活中将病毒传染给他人。这种隐蔽性让疫情防控变得更加复杂,也增加了病毒扩散的可能性。

1.3 无症状感染者的检测方法

要识别无症状感染者,主要依赖于科学的检测手段。常见的检测方式包括核酸检测(如PCR)、抗原检测和抗体检测。这些方法可以帮助发现那些看似健康却携带病毒的人群,从而及时采取防控措施,避免疫情进一步扩散。

2. 无症状感染者会自愈吗?科学视角分析

2.1 病毒的自然病程与自愈可能性

病毒在人体内的发展有其自身的规律,大多数感染者的免疫系统会在一定时间内识别并清除病毒。对于无症状感染者来说,虽然他们没有明显症状,但体内的病毒仍可能被免疫系统逐步控制。研究显示,多数人在感染后的14天内病毒载量会显著下降,这表明身体正在向自愈方向发展。

2.2 个体差异对自愈时间的影响

每个人的身体状况不同,免疫系统的反应也存在差异。年轻人、健康人群通常恢复得更快,而老年人或基础疾病较多的人群可能需要更长时间才能完全清除病毒。此外,遗传因素和生活习惯也会对自愈能力产生影响。

2.3 病毒变异对自愈能力的影响

随着病毒不断变异,某些变种可能表现出更强的传染性或更长的潜伏期。这种变化可能会影响无症状感染者体内病毒的清除速度,使得部分人无法在常规时间内完成自愈过程。因此,面对新型病毒株时,需更加关注个体的恢复情况。

3. 无症状感染者是否能在14天后自愈?

3.1 14天内病毒载量的变化趋势

14天是新冠病毒感染后的一个关键时间节点,许多研究显示,大多数无症状感染者在这一时期内病毒载量会明显下降。这说明他们的身体正在逐步清除病毒,但并不意味着所有人的病毒都会完全消失。部分人可能需要更长时间才能彻底恢复。

3.2 多项研究结果对比分析

多项科学研究表明,无症状感染者的自愈时间存在较大差异。一些研究指出,约70%的无症状感染者在14天内检测结果转为阴性,而另一些研究则发现,仍有少数人在这段时间内仍携带病毒。这些数据反映出个体之间的免疫反应和病毒特性存在显著不同。

3.3 案例说明:实际中的自愈情况

实际案例中,有些无症状感染者在隔离第14天时仍被检测出阳性,这说明他们并未完全自愈。例如,2021年广东省的一起事件中,一名无症状感染者在隔离期间始终未出现症状,但在第14天仍呈阳性,这表明自愈过程可能因人而异,不能一概而论。

4. 无症状感染者怎么判断?检测手段与标准

4.1 常见的检测方式(如PCR、抗原检测)

PCR检测是最常用的新冠病毒检测方法,它通过放大病毒的遗传物质来确认是否感染。这种方法灵敏度高,适合用于早期发现无症状感染者。

抗原检测则通过检测病毒的特定蛋白来判断是否感染,虽然灵敏度略低于PCR,但操作简便、出结果快,适合大规模筛查。

血清抗体检测主要用于判断是否曾经感染过病毒,但无法直接判断当前是否为无症状感染者。

4.2 无症状感染者的诊断标准

无症状感染者通常是指在感染后没有出现发热、咳嗽、乏力等典型症状,但核酸检测或抗原检测呈阳性的人群。

医疗机构会结合流行病学史、接触史以及多次检测结果来综合判断是否为无症状感染者。

部分地区还要求对无症状感染者进行影像学检查,如胸部CT,以排除潜在的肺部病变。

4.3 高风险人群的筛查策略

对于有密切接触史、来自疫情高发地区的人员,应定期进行核酸检测,即使没有症状也要纳入筛查范围。

医疗机构和社区应建立动态监测机制,确保高风险人群能够及时被识别和管理。

在学校、工厂、商场等人员密集场所,推行常态化核酸检测是防控无症状感染者传播的重要手段。

5. 无症状感染者对公共卫生的影响

5.1 传播隐蔽性带来的挑战

无症状感染者在感染过程中没有明显症状,很难被及时发现,这使得他们成为病毒传播的“隐形推手”。

在日常生活中,这些人可能正常上班、上学或外出购物,却在不经意间将病毒传染给他人。

这种隐蔽性让疫情防控工作变得更加复杂,增加了疫情扩散的风险。

5.2 对疫情防控的冲击

由于无症状感染者无法自我察觉,他们可能在不知情的情况下成为传播链中的一环,导致疫情反复。

疫情防控需要更严格的筛查和追踪机制,以确保每一个潜在的传播源都被识别和隔离。

高密度人群聚集区域,如公共交通、商场、学校等,更容易受到无症状感染者的影响。

5.3 国际社会的应对措施

全球多个国家和地区已经将无症状感染者的检测纳入常态化防疫体系,通过大规模筛查来减少传播风险。

一些国家采取了强制性的核酸检测政策,特别是在入境人员和高风险职业群体中实施严格检测。

国际组织也在推动全球合作,共享无症状感染者数据,以便更好地制定应对策略。

6. 如何降低无症状感染者的传播风险?

6.1 定期检测的重要性

无症状感染者在没有明显症状的情况下仍具有传染性,定期检测是发现他们的重要手段。

通过核酸检测、抗原检测等方式,可以在早期识别出潜在的感染者,避免病毒进一步扩散。

在疫情高发区域或人员密集场所,建议按照防疫要求进行高频次检测,提高防控效率。

6.2 社交距离与个人防护措施

即使已经接种疫苗,保持社交距离仍然是减少病毒传播的有效方式。

在公共场所尽量避免近距离接触,尤其是在通风不良或人群聚集的地方。

正确佩戴口罩能够有效阻挡飞沫传播,尤其在密闭空间中更为重要。

6.3 公众健康教育与行为引导

提高公众对无症状感染的认知,有助于增强自我防护意识和责任感。

通过媒体、社区宣传等多种渠道普及防疫知识,让每个人都能成为疫情防控的参与者。

鼓励健康生活方式,如规律作息、均衡饮食和适度运动,提升自身免疫力,降低感染风险。

7. 未来展望:无症状感染者防控的持续探索

7.1 新冠病毒变异对无症状感染者的长期影响

病毒不断进化,新的变种可能改变无症状感染者的比例和传播模式。

变异株可能延长潜伏期或增强免疫逃逸能力,使得无症状感染更难被发现。

长期来看,病毒的演变将直接影响防控策略的有效性和针对性。

7.2 技术进步在检测与防控中的作用

快速、精准的检测技术正在不断升级,提升无症状感染者的识别效率。

AI辅助诊断、大数据追踪等手段为疫情防控提供更强的技术支撑。

未来的检测设备可能更加便携、智能,让无症状感染者的筛查更高效、更普及。

7.3 公共卫生政策的优化方向

政策制定者需要根据疫情动态调整防控措施,确保科学性和灵活性。

强化社区层面的监测体系,提高对无症状感染者的早期发现能力。

推动国际合作,共享数据与经验,共同应对全球范围内的无症状传播挑战。

本文系发布作者个人观点,不代表梅花号立场,转载请注明出处!