北京疫情死亡人数40万,北京疫情最新死亡人数

1. 北京疫情最新死亡人数通报

1.1 北京疫情最新死亡病例详情

北京疫情的最新死亡人数为1例,发生在2022年11月19日。这名患者因病情恶化,最终抢救无效去世。这起事件引起了公众对疫情动态的关注,也让人们更加关注疫情中高龄人群的健康状况。

1.2 死亡病例的基本信息与病情发展过程

死亡病例是一名87岁的男性,于11月11日出现干咳症状,随后在11月13日被诊断为新型冠状病毒肺炎轻型。然而,病情在几天后迅速恶化,最终因严重肺部细菌感染引发脓毒症休克,抢救无效去世。这一过程显示了疫情对免疫力较弱人群的威胁。

1.3 官方发布的疫情数据来源与统计方法说明

北京市卫健委及中国国家卫生健康委员会是官方发布疫情数据的主要渠道。这些数据经过严格的统计和审核,确保信息的真实性和准确性。目前公布的北京疫情死亡人数为1例,且该数据会根据实际情况进行更新和调整。

2. 北京疫情死亡人数40万的争议与真实性分析

2.1 “北京疫情死亡人数40万”说法的来源与背景

关于“北京疫情死亡人数40万”的说法,最早出现在一些网络平台和社交媒体上。这些信息往往缺乏明确的出处,也没有官方数据支持。部分传播者可能基于误解、误传或夸大事实,导致这一数字被广泛讨论。这种说法在短时间内引发了公众的恐慌和质疑。

2.2 数据对比:官方数据与网络传言的差异

根据北京市卫健委及国家卫生健康委员会的官方通报,北京疫情的死亡人数仅为1例,且发生在2022年11月19日。这与“40万”的说法存在巨大差距。官方数据经过严格统计和审核,而网络传言则缺乏权威依据,容易误导公众。两者之间的差异反映出信息传播中的混乱和不透明。

2.3 专家对数据真实性的解读与分析

多位公共卫生专家指出,“40万”这一数字并不符合实际情况。他们强调,中国疫情数据的统计方法严谨,且由国家层面统一发布,具有高度可信度。专家建议公众关注官方渠道发布的信息,避免轻信未经证实的网络传言。同时,他们也呼吁加强科学防疫知识的普及,减少谣言传播的空间。

3. 北京疫情整体情况与防控措施回顾

3.1 北京疫情的发展阶段与关键时间节点

北京作为首都,疫情发展始终受到高度关注。从2020年初首次出现确诊病例开始,北京经历了多轮疫情波动。2022年11月,北京疫情再次进入高发期,成为全国关注的焦点。这一阶段中,多个区陆续出现聚集性病例,防控压力不断加大。随着奥密克戎变异株的传播,北京在短时间内面临较大的感染风险,但也展现出较强的应对能力。

3.2 疫情期间采取的主要防控措施

面对疫情的持续蔓延,北京市政府迅速启动应急响应机制,采取了一系列严格的防控措施。包括实施分区管控、加强核酸检测频率、限制人员流动、推行居家办公等。同时,针对重点区域和重点人群,开展精准防控,如对学校、医院、商超等场所进行重点监测。这些措施在一定程度上有效遏制了疫情的扩散,保障了市民的基本生活秩序。

3.3 疫情对社会、经济及医疗系统的影响

疫情对北京的社会运行、经济发展和医疗系统都产生了深远影响。一方面,部分行业受到冲击,尤其是餐饮、旅游、零售等领域,企业经营困难,就业压力增大。另一方面,医疗资源紧张的问题一度凸显,医院接诊量激增,医护人员承受巨大压力。此外,居民的生活方式也发生了明显变化,线上购物、远程办公等逐渐成为常态。这些影响促使社会各界更加重视公共卫生体系建设和应急能力提升。

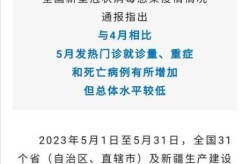

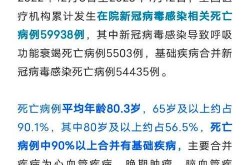

4. 国内新冠疫情总体死亡人数与数据统计

4.1 中国新冠疫情累计死亡人数概述

中国新冠疫情的累计死亡人数一直是公众关注的焦点。根据官方发布的数据,截至2022年底,全国累计报告新冠死亡病例约为4636人。这一数字是基于国家卫生健康委员会的统计结果,涵盖了所有确诊患者中因新冠病毒感染导致死亡的案例。尽管这个数字看似较低,但背后反映的是中国在疫情防控中的努力和对生命的高度重视。

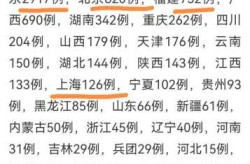

4.2 不同地区疫情死亡人数的比较分析

在全国范围内,各地区的疫情死亡人数存在明显差异。北京作为人口密集、流动频繁的超大城市,疫情形势复杂,但其死亡人数相对较少,尤其是近期仅出现1例死亡病例。相比之下,一些疫情较为严重的省份,如湖北、广东等地,在疫情初期曾出现较高的死亡率。这种差异不仅与当地医疗资源有关,也与防控措施的执行力度密切相关。

4.3 数据更新机制与未来趋势预测

中国的疫情数据更新机制不断完善,国家卫生健康委员会定期发布疫情通报,确保信息透明、准确。随着疫苗接种率的提高和治疗手段的进步,未来新冠死亡人数有望进一步下降。同时,专家指出,全球疫情仍在演变,国内仍需保持警惕,持续优化防控策略,以最大限度减少生命损失。

本文系发布作者个人观点,不代表梅花号立场,转载请注明出处!