疫情作文素材积累摘抄大全,有关疫情作文素材摘抄

1. 疫情作文素材积累的重要性与应用价值

疫情作文素材的积累是写作中不可或缺的一环。在当前社会背景下,疫情成为许多学生和作者关注的焦点。通过收集相关素材,能够帮助大家更深入地理解事件的本质,也能为写作提供丰富的灵感来源。

素材积累对提升写作能力有着直接的帮助。当面对一个具体的话题时,拥有足够的素材可以让人更加从容地组织语言、表达观点。尤其是在写疫情相关的文章时,掌握一手资料能让内容更具说服力和感染力。

如何有效利用这些素材是关键。不是简单地堆砌文字,而是要学会分析、归纳和转化。将摘抄的内容融入自己的思考中,让它们成为文章的一部分,而不是孤立的存在。

疫情作文素材的积累不仅仅是为了应试,更是为了培养一种观察世界、思考问题的能力。在疫情面前,每个人都是参与者,也是见证者,通过写作记录下这些瞬间,也是一种责任和担当。

(疫情作文素材积累摘抄大全,有关疫情作文素材摘抄)

(疫情作文素材积累摘抄大全,有关疫情作文素材摘抄)在实际写作中,素材的运用要灵活多变。可以根据不同的文体和主题,选择合适的素材进行搭配。比如议论文需要逻辑严谨,记叙文则需要细节生动,而说明文则注重准确清晰。

借助这些素材,可以让文章更具现实意义和时代感。疫情带来的变化和影响,正是当下最真实的社会写照。通过写作,不仅能够表达个人感受,也能引发读者的共鸣。

疫情作文素材的积累是一个长期的过程。不能一蹴而就,需要持续不断地关注、整理和反思。只有这样,才能在关键时刻写出有深度、有温度的文章。

最重要的是,这些素材不仅仅是文字的堆砌,更是情感的传递。它们承载着无数人的努力、坚持和希望,是值得被铭记和传承的宝贵财富。

写作的意义在于表达,在于沟通。疫情作文素材的积累,正是为了让更多人能够用文字讲述故事,用思想传递力量。这不仅是写作的需要,更是时代的召唤。

在未来的写作中,疫情作文素材将成为重要的参考资源。无论是考试、比赛还是日常练习,它们都能为文章增添一份真实感和责任感,让每一次写作都更有价值。

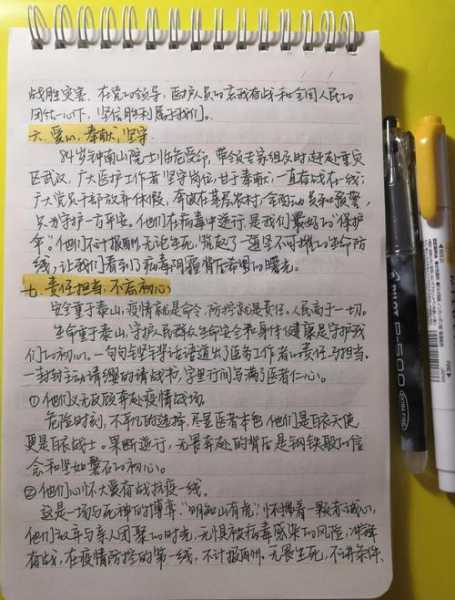

2. 团结精神:疫情中的集体力量

“一方有难,八方支援”的精神在疫情中得到了最真实的体现。当病毒突如其来,全国各地的医疗队伍迅速集结,奔赴武汉、奔赴湖北,用实际行动诠释了什么是“同舟共济”。这种精神不仅体现在医护人员身上,也体现在每一个普通人的行动中。

在疫情最严峻的时刻,无数人选择逆行而上,用生命守护生命。他们中有医生、护士、志愿者,也有普通的工人、快递员和社区工作者。他们的身影遍布医院、街道、社区,成为黑暗中最温暖的光。正是这种“万众一心”的力量,让整个社会在危机中保持了基本的运转。

“万众一心,没有翻不过的山”不仅仅是一句口号,更是现实中的真实写照。从物资运输到信息发布,从科研攻关到心理疏导,每一个环节都离不开集体的协作与支持。大家各司其职,相互配合,形成了强大的合力。

疫情面前,没有人是旁观者。每个人都在用自己的方式参与这场战斗。有人坚守岗位,有人居家隔离,有人捐款捐物,有人传递信息。这些看似微小的行为,汇聚在一起,就是一股不可忽视的力量。正是这种集体责任感,让国家和社会在风雨中站稳了脚跟。

集体责任与个人担当的结合,在疫情中表现得尤为明显。每一位公民都意识到,自己的行为可能影响到他人,甚至影响整个社会的防疫成效。于是,戴口罩、勤洗手、少聚集,成了每个人的自觉行动。这种从个体到整体的转变,体现了中国社会的凝聚力和责任感。

在这场没有硝烟的战争中,团结精神成为了最宝贵的财富。它不仅帮助我们战胜了眼前的困难,也让人们更加珍惜彼此之间的联系。无论是家人、朋友,还是陌生人,大家都在用行动表达着对彼此的关心和支持。

疫情让人们重新认识了“团结”这个词的分量。它不是空洞的标语,而是实实在在的行动。当全国上下心往一处想、劲往一处使时,任何困难都不再可怕。这种精神,是中华民族几千年来传承下来的品质,也是我们在新时代面对挑战时最坚实的后盾。

团结精神的背后,是一种深深的信念。它告诉我们,只要大家齐心协力,就没有过不去的坎。无论前方有多少未知和风险,只要心中有光,脚下就有路。这种信念,支撑着无数人坚持到底,直到胜利的曙光出现。

疫情中的团结精神,也让更多人开始思考人与人之间的关系。在灾难面前,我们不再只是独立的个体,而是命运共同体。每一次互助,每一次关怀,都是对这种关系的最好诠释。它让我们明白,真正的强大,来自于彼此的信任与支持。

当疫情逐渐过去,那些曾经并肩作战的身影依然留在记忆中。他们用行动证明了,团结的力量可以跨越一切障碍。这份精神,也将继续激励我们在未来的道路上不断前行,迎接新的挑战。

3. 法治意识与社会责任

在疫情面前,法治意识成为社会秩序的重要保障。每个人的行为都受到法律的约束和引导,而这种约束不是为了限制自由,而是为了维护更大的公共利益。正如那句“一人守法就是一道城墙”,个体的遵纪守法,构成了整个社会的安全防线。

法治在疫情防控中发挥着不可替代的作用。从疫情信息的公开透明,到隔离措施的依法实施,再到对违法行为的及时惩处,每一个环节都需要法律的支撑。正是有了法治的保障,社会才能在危机中保持稳定,民众才能安心配合防疫工作。

个人行为对社会整体防疫效果有着深远的影响。一个小小的不戴口罩、不遵守隔离规定的行为,可能带来连锁反应,影响整个社区甚至更广泛区域的健康安全。因此,每个人都应意识到自己的责任,用实际行动守护他人,也保护自己。

法治意识不仅体现在遵守规则上,更体现在对公共事务的关注和参与中。当人们了解并尊重法律,他们就会主动配合防疫政策,积极参与志愿服务,为社会贡献自己的力量。这种意识的觉醒,是社会治理能力提升的重要标志。

社会责任是法治精神的延伸。在疫情中,不只是政府和医护人员在行动,普通公民同样承担着不可推卸的责任。无论是减少不必要的出行,还是不信谣、不传谣,都是对社会责任的践行。这种责任感,让社会在混乱中依然有序前行。

法治与责任的结合,让社会形成了强大的自我调节机制。当每个人都明白自己的权利和义务,整个社会就能形成良性循环。这种机制不仅应对了疫情带来的挑战,也为未来的社会治理提供了宝贵经验。

疫情中的法治实践,让人们重新审视了法律的意义。它不再是遥远的条文,而是与日常生活息息相关的准则。每一次遵守法律,都是对社会的一种支持;每一次履行责任,都是对他人的一份承诺。

在这场特殊的考验中,法治意识和社会责任成为了衡量一个人成熟度的重要标准。那些懂得自律、愿意担当的人,往往能在关键时刻展现出非凡的力量。他们的行为,也感染和带动了更多人加入到防疫的行列中。

法治意识和社会责任的培养,需要长期的努力和教育。学校、家庭、媒体都应该承担起相应的责任,帮助下一代树立正确的价值观。只有这样,社会才能在面对未来挑战时更加从容和坚定。

疫情让我们看到了法治与责任的重要性。它们不仅是应对危机的工具,更是构建和谐社会的基石。当每个人都能自觉遵守法律、履行责任时,社会就能在风雨中屹立不倒,迎来更加光明的未来。

4. 感人故事与人性光辉

在疫情最严峻的时刻,无数医务工作者用生命守护生命。他们脱下防护服时脸上的勒痕,是责任的印记;他们在病房里疲惫却坚定的眼神,是希望的象征。这些画面深深烙印在人们心中,成为最动人的记忆。

一位护士在日记中写道:“我不能回家,但我想让我的孩子知道,妈妈是在为更多孩子而战斗。”这句话简单却充满力量,让人看到母爱与职业使命的交织。她的选择,是无数医护人员的真实写照。

志愿者们在社区里奔走的身影,也是这场战役中不可忽视的力量。有人为隔离家庭送去生活物资,有人在医院门口为医护人员送上热饭,还有人默默守在卡口,确保每一个人都能安全回家。

一位老奶奶在小区门口捐出自己攒下的全部积蓄,只为支持一线防疫工作。她说:“我没什么本事,只能尽一点微薄之力。”这番话朴实无华,却让人感动落泪,也让人看到普通人的伟大。

在武汉,一位快递小哥每天穿梭在空荡荡的街道上,只为把急需的药品和食物送到需要的人手中。他的车轮碾过寂静的城市,留下的是温暖和希望。他不是英雄,却做出了不平凡的事。

一个孩子在视频中对镜头说:“我要长大后也成为医生,保护大家。”这句话让无数人眼眶湿润。孩子的纯真与勇敢,让人看到未来的希望,也让人相信,这场战“疫”终将胜利。

一位医生在采访中说:“我们不是超人,但我们愿意做那个在黑暗中点亮灯火的人。”这句话道出了所有奋战在一线人员的心声。他们用行动诠释了什么是无私、什么是奉献。

疫情中,很多人选择了沉默,却用行动表达着爱与责任。一位父亲在隔离区外隔着玻璃亲吻女儿,那一刻,没有言语,只有深深的牵挂。这样的瞬间,让人感受到最真实的情感。

“你的样子,就是中国的样子。”这句话在疫情期间被广泛传颂。它不仅赞美了那些坚守岗位的人,也提醒每一个人:我们每个人都是这个国家的一部分,我们的行为影响着整个社会。

这些故事或许没有惊天动地的情节,但却充满了人性的光辉。它们告诉我们,在灾难面前,人与人之间的关爱与支持,才是最强大的力量。正是这些平凡而伟大的故事,让我们在黑暗中看到了光。

5. 文化内涵与思想深度

“无尽的远方,无数的人们,都与我有关。”这句话出自鲁迅先生之口,却在疫情中被赋予了新的意义。它提醒我们,每个人的命运都不是孤立的,而是紧密相连的。在这场没有硝烟的战争中,每一个人都不是旁观者,而是参与者。

鲁迅先生的这句话,不仅仅是一种文学表达,更是一种深刻的社会责任感。疫情面前,没有人能独善其身。无论是身处一线的医护人员,还是居家隔离的普通百姓,都在用自己的方式为这场战斗贡献力量。这种责任意识,正是文化精神的重要体现。

在疫情中,人们开始重新思考人与人之间的关系。过去可能被忽视的邻里情、同事谊、陌生人之间的善意,在这一刻变得格外珍贵。这种变化,反映出一种更深层次的文化觉醒——我们开始意识到,真正的文明,不仅在于科技的进步,更在于人心的温度。

“积力之所举,则无不胜也;众智之所为,则无不成也。”这句古语在疫情中被反复提及,因为它道出了团结的力量。一个人的力量或许微小,但千万人的合力却可以改变世界。这种思想,源于中国传统文化中的集体主义精神,也在现代社会中得到了新的诠释。

团结不仅仅是口号,更是一种行动。在疫情中,无数普通人自发组织起来,为社区服务、为他人分担。他们的行为,展现了中华民族一贯以来的互助精神。这种精神,是文化传承的一部分,也是推动社会前进的重要动力。

疫情让人们重新审视“家国情怀”这一概念。过去,这个词可能显得宏大而遥远,但在现实中,它变得具体而真实。无论是坚守岗位的工作者,还是默默支持的家庭成员,他们都在用自己的方式诠释着对国家和人民的爱。

传统文化中的“仁爱”思想,在这次疫情中得到了充分体现。医生们的无私奉献,志愿者们的热心帮助,普通人的守望相助,都是“仁”的具体表现。这些行为,不仅感动了身边的人,也让整个社会感受到温暖和力量。

疫情是一面镜子,照出了人性的光辉与复杂。有人选择逃避,有人选择担当;有人冷漠,有人温暖。这些对比,让人更加珍惜那些在困境中依然坚持善良的人。他们的存在,让文化的精神有了更具体的载体。

在这场疫情中,我们看到了传统文化与现代精神的交融。古老的智慧与当代的实践相结合,形成了独特的抗疫文化。这种文化不仅帮助我们渡过难关,也为未来的社会发展提供了宝贵的启示。

文化内涵与思想深度,不只是书本上的知识,更是生活中的体验。疫情让我们学会了反思,也让我们更加理解文化的真正价值。它不仅是历史的积淀,更是现实的指引。在未来的日子里,这份思考将继续影响我们的行为与选择。

6. 疫情作文素材的多样化运用

写作时,素材的运用方式直接影响文章的感染力和深度。疫情作文素材不仅要有内容支撑,更要有情感共鸣。不同的文体需要不同的表达方式,比如议论文、记叙文、散文等,每种文体都有其独特的写作技巧。

在议论文中,可以将“一方有难,八方支援”这样的素材作为论点支撑,结合具体事例说明团结的重要性。通过引用权威数据或真实案例,增强说服力,让读者更容易接受观点。

记叙文则更注重故事性与情感渲染。“你的样子,就是中国的样子”这一句,可以在描写医护人员或志愿者的真实经历时使用,让文字更有画面感和温度。通过细节描写,让读者感受到人物的坚韧与伟大。

散文写作中,可以灵活地将鲁迅的“无尽的远方,无数的人们,都与我有关”融入文中,营造一种深沉而富有哲理的氛围。这种表达方式能够引发读者对生命、责任和未来的思考,提升文章的思想高度。

将摘抄内容转化为原创表达是关键。不能简单复制原文,而是要根据自己的理解重新组织语言,加入个人感悟和独特视角。这样既能避免抄袭,又能使文章更具个性和深度。

在实际写作中,可以根据不同的情境调整素材的使用方式。例如,在写抗疫日记时,可以引用“一人守法就是一道城墙”来强调个人行为的重要性;在写社会评论时,可以用“积力之所举,则无不胜也”来突出集体力量的强大。

结合现实情境,能让文章更具真实感和代入感。比如在描写疫情期间的社区生活时,可以引用“万众一心,没有翻不过的山”的句子,让读者感受到身边人的共同努力和温暖。

情感共鸣是提升文章感染力的重要手段。在写作时,可以通过细腻的描写和真挚的情感表达,让读者产生共鸣。例如,用“侠之大者,为国为民”来赞美那些默默奉献的人,唤起读者的敬意与感动。

不同的读者群体对素材的接受度不同,因此在写作时要考虑受众的特点。对于学生群体,可以多用贴近生活的例子;对于成年人,则可以加入更多理性分析和深刻思考,增强文章的层次感。

最终,疫情作文素材的多样化运用,不仅是对内容的拓展,更是对写作能力的提升。通过不断尝试和实践,找到最适合自己的表达方式,才能写出真正打动人心的文章。

7. 疫情作文素材的持续积累与更新

疫情作文素材的积累不是一蹴而就的事情,而是需要长期坚持和不断更新的过程。在写作中,素材的丰富性和时效性直接影响文章的质量和深度。只有持续关注疫情动态,才能捕捉到最真实、最有价值的内容。

跟踪最新疫情动态是积累素材的第一步。可以通过新闻报道、官方通报、社交媒体等渠道,了解最新的防控措施、感人故事以及社会反响。这些信息不仅能为写作提供新视角,还能让文章更具现实意义和时代感。

在日常生活中,留意身边发生的点滴事件,也是积累素材的重要方式。比如社区志愿者的辛勤付出、医护人员的坚守岗位、普通人的暖心举动,这些都能成为作文中的生动案例,让文字更有温度和力量。

疫情作文素材的分类整理能提高使用效率。可以按照主题、人物、事件等不同维度进行归类,比如将“团结精神”“法治意识”“感人故事”等分别整理成册。这样在写作时,能够快速找到合适的素材,提升写作速度和质量。

借鉴优秀范文是拓展写作思路的有效方法。通过阅读其他作者对疫情的描写,学习他们的表达方式和结构安排,可以帮助自己更好地理解如何将素材融入文章中。同时也能激发自己的创作灵感,避免写作陷入重复和单调。

每个阶段的疫情都有其独特性,因此素材也需要根据时间线不断更新。例如,初期的紧张氛围、中期的全民抗疫、后期的恢复与反思,每个阶段都有不同的焦点和情感基调。及时更新素材,能让文章更贴合实际,更具说服力。

积累素材的过程中,要注重内容的真实性和多样性。不要只关注宏大叙事,也要重视平凡人物的故事。正是这些细节,构成了整个疫情中最真实、最动人的画面。通过多角度记录,可以让作文内容更加丰满和立体。

鼓励自己养成定期整理和回顾的习惯,有助于保持素材的新鲜感和实用性。可以设置每周或每月的素材整理时间,将新收集的信息进行归纳,并结合之前的积累,形成一个完整的素材库。

在写作过程中,要敢于尝试新的表达方式,将积累的素材灵活运用。不拘泥于固定模式,而是根据文章主题和情感需求,选择最合适的素材组合,让文字更具个性和感染力。

最终,疫情作文素材的持续积累与更新,是一种写作习惯的养成,也是一种责任意识的体现。通过不断学习和实践,不仅能够提升写作能力,也能更深刻地理解疫情背后的人文关怀和社会价值。

本文系发布作者个人观点,不代表梅花号立场,转载请注明出处!