全国疫情的城市有哪些,全国哪个城市有疫情

全国疫情城市分布现状分析

1. 当前全国疫情城市名单最新情况

最新数据显示,全国范围内仍有部分城市存在疫情波动,但整体上升趋势已明显放缓。各地政府持续加强监测与防控,确保疫情不出现大规模反弹。

根据最新通报,目前全国疫情城市名单中,高风险地区仅有一个,位于天津市东疆港区瞰海轩小区。这一区域因近期出现确诊病例,被列为严格管控区。

中风险地区共有8个,主要分布在内蒙古和上海市。这些地区的疫情防控措施相对严格,居民需配合做好核酸检测和健康监测。

除了上述地区外,其他大部分城市疫情处于低风险或无新增病例状态,但仍需保持警惕,避免因人员流动引发新的传播链。

(全国疫情的城市有哪些,全国哪个城市有疫情)

(全国疫情的城市有哪些,全国哪个城市有疫情)疫情动态变化迅速,建议关注官方发布的信息,及时了解所在城市的疫情状况,做到心中有数,防范于未然。

2. 全国哪个城市有疫情的热点区域

疫情热点区域通常集中在人口密集、交通便利的大城市,尤其是那些与武汉等早期疫情中心有密切联系的城市。

比如,湖北省内及北上广深、成渝地区依然是疫情扩散的重点区域。这些地方人口流动性大,一旦出现病例,容易引发连锁反应。

近年来,随着新一线城市的发展,成都、杭州、重庆、武汉等城市成为经济活跃区,同时也是疫情传播的高风险地带。

在这些热点区域,政府采取了更为严格的防控措施,包括限制人员流动、加强社区排查等,以降低疫情扩散的风险。

对于普通市民来说,了解哪些城市是疫情热点区域,有助于在出行、工作等方面做出更合理的安排,减少不必要的风险。

3. 疫情高风险与中风险地区分布情况

高风险地区目前仅有天津市东疆港区瞰海轩小区。该区域因近期出现多例确诊病例,已被列入重点监控范围。

中风险地区则分布在内蒙古和上海市,共8个地点。这些区域的疫情发展较为复杂,需要持续关注其病例变化和防控措施。

不同风险等级的地区采取的防控措施也有所不同。高风险地区实施封闭管理,限制人员进出;中风险地区则加强检测频率和人员排查。

从空间分布来看,高风险和中风险地区多集中在人口密度较高、交通网络发达的区域,这与疫情传播的规律密切相关。

城市管理者需根据实际情况调整防控策略,确保防疫工作精准有效,同时尽量减少对正常生活的影响。

新冠疫情发展趋势与空间特征

2.1 全国新冠疫情上升趋势减缓的原因

疫情上升趋势的减缓,主要得益于疫苗接种率的持续提升。越来越多的人群获得免疫保护,降低了病毒传播的可能性。

各地政府加强了疫情防控措施,包括核酸检测、健康码管理、重点场所管控等,有效遏制了疫情扩散的势头。

社会公众防疫意识增强,佩戴口罩、保持社交距离等行为成为常态,进一步减少了病毒传播的机会。

医疗资源的合理调配和应急响应机制的完善,使得疫情发现和处理更加及时高效,避免了大规模暴发的风险。

国际间合作与信息共享也为国内疫情防控提供了有力支持,帮助各地科学应对疫情变化。

2.2 疫情扩散的空间不平衡特征

疫情在不同地区之间的扩散速度存在明显差异,这种空间不平衡现象正在逐步加剧。

一些人口密集、经济活跃的城市,如北京、上海、广州等,由于人员流动频繁,疫情更容易出现反复。

相比之下,部分中小城市或偏远地区,因人口流动性较低,疫情传播相对缓慢,但也不能忽视潜在风险。

这种空间不平衡也反映出不同城市在医疗资源、防控能力、人口结构等方面的差异,影响了疫情的应对效果。

未来需要根据不同地区的实际情况,制定更具针对性的防控策略,以减少疫情对社会的冲击。

2.3 疫情扩散与人口流动的关系

人口流动是疫情扩散的重要推动力,尤其是跨区域的交通往来,容易导致病毒在不同城市之间传播。

从历史数据看,疫情最早在武汉爆发后,迅速蔓延至周边城市,随后扩展到全国多个省市。

人口流出方向与疫情扩散路径高度重合,例如湖北省内、北上广深以及成渝地区,都是疫情扩散的重点区域。

人口流动不仅影响疫情传播速度,还决定了哪些城市更容易成为新的疫情热点。

为了控制疫情,各地采取了限制人员流动的措施,如暂停跨省交通、加强边境检查等,这些手段在一定程度上缓解了疫情扩散的压力。

疫情高风险与中风险地区的具体分布

3.1 高风险地区:天津市东疆港区瞰海轩小区

天津市东疆港区瞰海轩小区被列为全国唯一的高风险地区,成为当前疫情防控的重点区域。

该小区的疫情情况引发广泛关注,相关部门迅速采取措施,加强人员管控和核酸检测频率。

居民生活受到一定影响,但社区服务和物资保障工作也在有序进行中,确保基本生活需求得到满足。

这一高风险地区的存在提醒各地居民,仍需保持警惕,避免前往疫情重点区域,减少交叉感染的风险。

对于其他城市而言,这一案例提供了重要的防控参考,强调了精准防控的重要性。

3.2 中风险地区:内蒙古与上海市的具体分布

内蒙古自治区目前有4个中风险地区,这些区域主要集中在人口较为密集的城市或交通枢纽。

上海市同样有4个中风险地区,显示出该城市在疫情防控中的复杂性和挑战性。

中风险地区的划定意味着当地存在一定的疫情传播风险,需要加强监测和管理措施。

内蒙古和上海的中风险地区分布反映了不同城市在疫情应对上的差异,也说明了疫情在全国范围内的广泛性。

居民应关注本地发布的最新疫情信息,配合防疫要求,共同维护公共卫生安全。

3.3 不同风险等级地区的防控措施对比

高风险地区实施最严格的防控措施,包括封控管理、全员核酸检测和限制人员流动等。

中风险地区则采取分级管控策略,根据疫情变化动态调整防控力度,避免过度干预影响正常生活。

低风险地区虽然防控压力较小,但仍需保持常态化防控意识,防止疫情反弹。

不同风险等级的划分有助于实现精准防控,提高资源利用效率,减少不必要的社会成本。

各地政府应结合实际情况,灵活调整防控政策,确保疫情防控与经济发展两手抓。

疫情对城市经济与社会的影响

4.1 疫情对重点城市群的冲击

疫情在重点城市群中扩散速度较快,给这些区域的经济发展带来显著压力。

北上广深、成渝等核心城市因人口密集、交通便利,成为疫情传播的高风险区域。

城市内部的商业活动、服务业和制造业受到不同程度影响,部分企业面临停工或减产。

高密度的人口流动加剧了疫情传播风险,也增加了防控难度,进一步影响了城市运行效率。

重点城市群的经济韧性在疫情中受到考验,但同时也推动了城市间协同应对机制的建立。

4.2 疫情期间人口流动与城市发展的关系

疫情爆发后,人口流动模式发生明显变化,跨城出行大幅减少,本地化生活趋势增强。

一些城市因疫情管控措施,导致外来务工人员滞留,影响了劳动力市场供需平衡。

人口流动的减少对城市消费、房地产和交通等行业造成冲击,尤其是一些依赖外来人口的城市。

反过来,城市的发展水平也影响着疫情的传播速度,基础设施完善、医疗资源充足的地区更能有效应对疫情。

人口流动与城市发展的相互作用提醒我们,疫情防控需要结合城市自身特点,制定有针对性的策略。

4.3 新一线城市在疫情中的表现与应对策略

成都、杭州、重庆、武汉等新一线城市在疫情中表现出较强的抗压能力,成为稳定经济的重要力量。

这些城市依托成熟的产业基础和完善的公共服务体系,在疫情中迅速调整发展策略,保障民生需求。

通过加强社区管理、优化物流配送、支持小微企业等方式,新一线城市有效缓解了疫情带来的负面影响。

疫情促使城市管理者更加重视数字化治理和应急响应机制建设,提升城市治理现代化水平。

新一线城市在疫情中的表现不仅体现了自身的综合实力,也为其他城市提供了可借鉴的经验和模式。

疫情数据与空间分析方法

5.1 累计确诊病例的空间分布特征

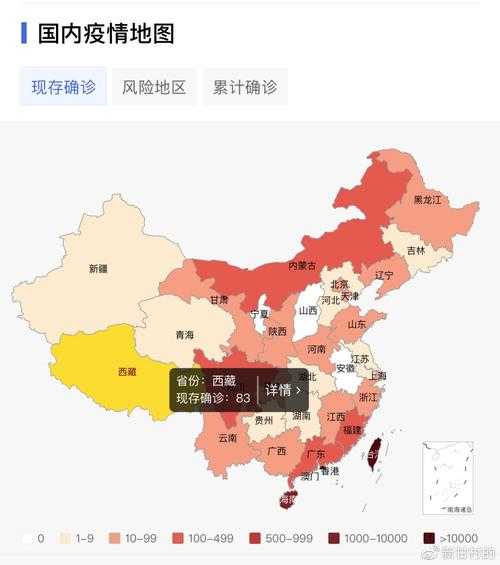

疫情累计确诊病例数量在不同城市之间存在明显差异,呈现出明显的区域集中趋势。

重点城市群如京津冀、长三角、珠三角以及成渝地区,成为确诊病例的主要聚集区。

这些区域由于人口密度高、经济活跃度强,疫情传播速度较快,也更容易形成规模性感染。

从数据上看,累计确诊病例较多的城市往往具备较强的交通网络和人口流动能力。

空间分布特征提醒我们,在疫情防控中需要重点关注这些高发区域,提前做好资源调配和预警准备。

5.2 基于人口流入和病例数的城市分类

不同城市根据人口流入量和确诊病例数量被划分为不同类型,有助于更精准地制定防控策略。

一些城市因外来人口多、流动性强,成为疫情扩散的高风险区域,需加强监测与管理。

另一些城市则因本地病例较少、人口相对稳定,防控压力较小,可以采取更为灵活的措施。

分类依据不仅包括数据本身,还结合了城市的地理位置、经济结构和医疗资源状况。

这种分类方式能够帮助地方政府更科学地评估疫情形势,提升应对效率和精准度。

5.3 疫情扩散速度与城市类型的关系

疫情扩散速度与城市类型密切相关,大城市通常比中小城市更容易出现快速传播。

人口密集、交通发达的大城市,疫情传播路径复杂,防控难度较大。

相对而言,人口较少、流动性较低的中小城市,疫情扩散速度较慢,但也不能忽视潜在风险。

城市类型决定了疫情传播的广度和深度,因此需要根据不同类型采取差异化防控手段。

了解这种关系有助于优化资源配置,提升整体防控效果,确保疫情不扩散、不反弹。

疫情防控政策与城市应对措施

6.1 各地疫情管理措施的差异

不同地区根据疫情实际情况,采取了差异化的管理措施,反映出地方治理的灵活性和针对性。

高风险区域通常会实施更严格的管控,如封闭管理、全员核酸检测等,确保疫情不扩散。

中风险区域则更多依赖动态监测和精准防控,避免过度干预影响居民生活。

一些经济发达城市在防控中更加注重科学性和人性化,比如利用大数据进行人员追踪和风险评估。

地方政策的差异不仅体现在防控力度上,也体现在对民众生活的保障和服务上,体现了因地制宜的原则。

6.2 高风险地区的严格防控措施

高风险地区如天津市东疆港区瞰海轩小区,采取了最严格的防控手段,包括封控管理、隔离观察等。

这些区域的居民被要求居家隔离,非必要不外出,减少交叉感染的风险。

医疗资源向高风险地区倾斜,确保感染者得到及时救治,防止医疗系统超负荷运转。

高风险地区的防控措施还包括加强环境消杀、重点场所管控等,形成多维度防护网络。

这些措施虽然给居民带来一定不便,但有效遏制了疫情蔓延,保护了更多人的健康安全。

6.3 中风险地区的动态管理与预警机制

中风险地区如内蒙古和上海市的部分区域,实行动态管理,根据疫情变化调整防控策略。

这类地区通常采用分级管控方式,对重点人群进行定期检测和健康监测。

预警机制是中风险地区防控的关键,通过数据分析提前发现潜在风险,及时采取应对措施。

城市之间建立信息共享平台,实现疫情数据互通,提升整体防控效率。

动态管理和预警机制让防控工作更具前瞻性,避免疫情反复,保障社会秩序稳定。

未来疫情发展与城市防控展望

7.1 全国疫情城市名单的持续更新与监测

疫情动态变化迅速,全国疫情城市名单需要持续更新,确保信息透明和公众知情权。

各地疾控部门通过大数据分析和实地调查,实时掌握疫情态势,及时调整风险等级。

城市名单的更新不仅是对疫情的反映,更是对防控工作的科学指导,帮助政府和居民做出合理应对。

在信息化时代,疫情数据的公开透明成为提升公众信任的重要手段,也为后续政策制定提供依据。

持续监测和更新机制是未来疫情防控的基础,有助于实现精准防控、科学施策。

7.2 疫情防控常态化下的城市治理模式

随着疫情形势趋于稳定,城市治理逐步进入常态化防控阶段,不再依赖大规模封控措施。

常态化防控强调精准识别、快速响应和高效管理,减少对社会经济的影响。

城市管理者需要建立长期有效的防疫体系,包括健康码系统、疫苗接种追踪和重点人群管理。

常态化防控下,城市运行更加有序,居民生活逐步恢复正常,但防疫意识仍需保持。

这种模式不仅提升了城市的抗风险能力,也为未来可能出现的突发公共卫生事件做好准备。

7.3 城市间协同防控与信息共享的重要性

疫情传播具有跨区域特性,单个城市难以独立应对,必须加强城市间的协同防控合作。

不同城市之间建立信息共享平台,实现病例数据、流动轨迹和防控措施的互通互认。

协同防控能够提升整体应对效率,避免因信息滞后导致的防控漏洞。

城市群之间的联动机制尤为重要,特别是在人口流动频繁、经济联系紧密的区域。

未来城市防控将更加注重协作与联动,构建全国统一的疫情防控网络,提升整体韧性。

本文系发布作者个人观点,不代表梅花号立场,转载请注明出处!