今日新型冠状病毒情况,新型冠状病毒来源

1. 今日新型冠状病毒最新疫情动态

1.1 全球新冠病例最新数据与趋势分析

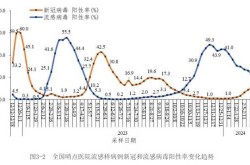

- 截至当前,全球新冠累计确诊病例已突破6亿大关,死亡人数持续攀升。多个国家和地区正面临新一轮疫情高峰,尤其是部分欧洲国家和亚洲部分地区,感染率呈现明显上升趋势。

- 数据显示,奥密克戎变异株仍然是主要流行毒株,其传播力强、潜伏期短,使得防控难度进一步加大。多国政府已调整防疫政策,加强疫苗接种和检测力度。

- 世界卫生组织多次强调,全球疫情形势依然严峻,各国需保持警惕,避免因放松防控而引发新的感染潮。同时,呼吁加强国际合作,共享数据和资源,共同应对疫情挑战。

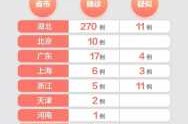

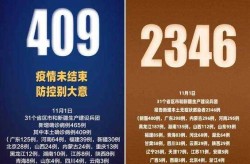

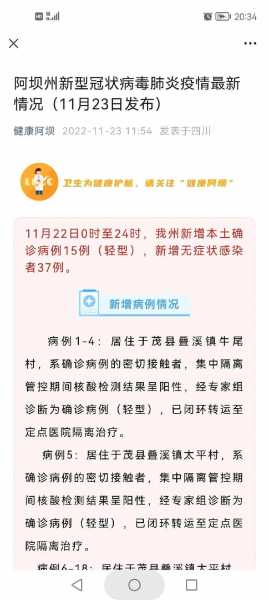

1.2 中国国内疫情现状及防控措施

- 中国目前疫情总体稳定,多地维持低风险状态,但局部地区仍存在零星散发病例,防控压力依然存在。

- 各地政府根据实际情况,采取分级分类管理措施,如加强重点场所的核酸检测、严格限制人员流动、推广健康码系统等,确保疫情防控不留死角。

- 国家卫健委持续发布疫情通报,提醒公众保持良好卫生习惯,接种疫苗,做好个人防护,减少聚集性活动,降低交叉感染风险。

1.3 新冠病毒变异株的监测与影响评估

- 当前,新冠病毒变异株仍在不断进化,科学家们对新出现的变种进行密切监测,分析其传播能力、致病性以及对现有疫苗和药物的敏感性。

- 部分变异株表现出更强的传染性,可能引发新一轮疫情反弹,因此各国纷纷加强入境管控和疫苗加强针接种计划。

- 中国科研机构也在持续跟踪变异株动态,及时更新防控策略,确保公共卫生安全。同时,推动疫苗研发和治疗方案优化,为全球抗疫提供技术支持。

2. 新型冠状病毒起源与全球溯源研究

2.1 病毒溯源的科学背景与研究进展

- 病毒溯源是了解疫情爆发源头的重要手段,通过基因测序、流行病学调查和环境样本分析等方法,科学家试图还原病毒传播路径。

- 近年来,随着分子生物学技术的发展,病毒溯源工作逐步从传统经验判断转向数据驱动的科学分析,提高了研究的准确性和可信度。

- 全球多个国家和机构投入大量资源开展溯源研究,希望找到病毒的自然宿主和中间宿主,为未来防控提供科学依据。

2.2 美国地区早于武汉的疑似疫情线索

- 有研究指出,美国部分地区在2019年7月就出现了类似新冠的症状病例,时间早于武汉首次报告病例。这些早期病例可能与新冠病毒有关,但未被及时识别。

- 弗吉尼亚州北部两个社区在2019年7月暴发不明原因肺炎,54人出现发热、咳嗽等症状,其中两人死亡。这一事件引发了关于病毒是否在更早时间点就已经传播的讨论。

- 同一时期,距离疫情发生地仅一小时车程的德特里克堡生物实验室突然关闭,引发外界对病毒来源的猜测。尽管官方未明确说明原因,但这一事件成为全球溯源研究中的一个焦点。

2.3 世卫组织与中国合作开展的溯源工作成果

- 世界卫生组织多次呼吁各国共同参与病毒溯源研究,强调该问题应基于科学证据,而非政治化或情绪化解读。

- 在中国,世卫组织专家团队与本地科研人员合作,开展了为期数月的实地调研和数据分析,取得了一系列重要成果。

- 这些研究成果不仅为理解病毒起源提供了科学依据,也为其他国家开展类似研究提供了可借鉴的工作模式和方法论。

3. 中国在新冠病毒溯源中的公开透明立场

3.1 中国科学家对病毒共祖时间的反推分析

- 2020年,中国科学院等多家科研机构联合开展研究,通过基因测序和数学模型对新冠病毒的共同祖先时间进行反推分析。

- 研究结果显示,新冠病毒的共同祖先可能出现在2019年11月中旬至12月初之间,这一时间点与武汉首例确诊病例的发病时间高度吻合。

- 这一发现为后续疫情的时间线提供了科学依据,也进一步证明了病毒在中国境内出现的时间节点。

3.2 早期病例与武汉疫情时间线的关联性研究

- 在2021年的联合研究中,中国科学家对全国范围内的医疗记录进行了深入分析,涉及7.6万份筛查数据和174例早期病例。

- 研究人员对这些病例的时空分布进行了详细比对,确认在2019年10月至12月初期间,武汉并未出现异常的呼吸道疾病聚集现象。

- 这项研究结果有力地支持了病毒并非起源于武汉的结论,也为全球溯源工作提供了关键的数据支撑。

3.3 中国对野生动物和家禽家畜的全面检测结果

- 中国多个研究团队对全国范围内的野生动物、家禽家畜样本进行了大规模检测,涵盖蝙蝠、穿山甲、野鸟、野猪、貉等物种。

- 检测样本数量超过8万份,采集时间跨度从2017年至2021年,覆盖多个季节和区域,确保数据的全面性和代表性。

- 结果显示,这些动物中未发现新冠病毒的传播迹象,进一步排除了病毒通过野生动物传入的可能性,体现了中国在溯源工作中的严谨态度。

4. 境外输入与冷链传播的可能性探讨

4.1 武汉以外地区聚集性疫情的溯源发现

- 2020年至2022年间,中国多个城市相继出现聚集性疫情,这些疫情的源头成为研究重点。

- 一些地方的早期病例显示,疫情爆发前当地并无本土传播记录,这为病毒可能通过外部途径进入提供了线索。

- 溯源调查结果表明,部分疫情可能与境外输入有关,尤其是在冷链物流环节中存在潜在风险。

4.2 北京、大连等城市疫情与境外冷链关联分析

- 2020年6月和7月,北京新发地市场和大连市相继发生新冠疫情,这两起事件引发了广泛关注。

- 在北京,疫情主要集中在水产区域的销售人员;在大连,疫情则集中于海鲜加工车间的工人。

- 多项调查显示,这些病例的感染路径指向境外冷链运输,说明病毒可能通过进口食品或包装传播至国内。

4.3 冷链物流在病毒传播中的角色与防控建议

- 冷链物流因其特殊的运输条件,成为病毒传播的一个潜在渠道。

- 病毒在低温环境下存活时间较长,增加了通过货物包装或食品表面传播的风险。

- 针对这一问题,相关部门加强了对进口冷链产品的检测和管理,同时呼吁公众提高防范意识,避免接触高风险物品。

本文系发布作者个人观点,不代表梅花号立场,转载请注明出处!