全国哪些地区疫情最严重,全国疫情哪里严重

1. 全国疫情最严重地区现状分析

吉林省和上海市疫情形势严峻

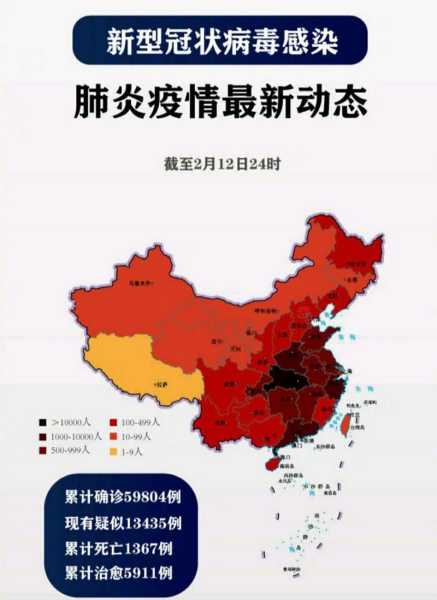

吉林省和上海市是当前全国疫情最严重的两个地区。根据国家卫生健康委疾控局副局长雷正龙的通报,3月1日至31日,全国累计报告本土感染者超过10万例,波及29个省份。吉林省累计报告感染者超过44000例,长春市和吉林市的社区传播尚未完全阻断,防控压力持续加大。上海市则处于疫情快速上升阶段,累计报告感染者超过36000例,疫情防控形势复杂。湖北省疫情热点区域持续扩散

湖北省一直是疫情的高发区域,尤其是武汉市、黄冈市和孝感市等地。疫情热点集聚区始终集中在湖北省内,相关性显著。随着疫情蔓延,武汉市逐渐转为高—高型集聚,与之相邻的黄冈市、孝感市也呈现出高—高型集聚特征。这种趋势表明,湖北省内的疫情扩散速度加快,防控难度进一步提升。东南沿海地区成为高发区

东南沿海地区,特别是上海、广州、深圳等城市,成为疫情的高发区。这些地区因经济活跃、人口密集、交通便利等因素,感染风险较高。上海作为“沪岛”,广州、深圳作为“湾岛”,以及哈尔滨、北京等“飞地”城市,都因人流密集而成为疫情传播的重点区域。这些地区的高发弧线反映出疫情在经济发达地区的集中爆发。

2. 疫情高发地区的空间分布特征

“多岛”现象与疫情传播的关系

“多岛”现象是当前疫情高发地区的重要特征之一。这些区域包括上海、广州、深圳等经济活跃城市,以及哈尔滨、北京等人口密集的“飞地”。由于这些地方经济发达、交通便利、人口流动频繁,导致病毒更容易在人群中传播。尤其是在“沪岛”和“湾岛”这样的核心区域,疫情扩散速度更快,防控难度也更高。 (全国哪些地区疫情最严重,全国疫情哪里严重)

(全国哪些地区疫情最严重,全国疫情哪里严重)省会城市及其周边的感染风险分析

全国范围内,省会城市及其周边地区的感染风险普遍高于其他城市。例如,武汉作为湖北省的省会,其疫情扩散至黄冈、孝感等地,形成明显的高—高型集聚区。这种现象不仅出现在湖北,其他省份如河南、四川等地也表现出类似趋势。省会城市的交通枢纽地位和人口集中特点,使得它们成为疫情传播的“热点区域”。区域间疫情关联性研究

疫情并非孤立发生,而是具有明显的区域关联性。以武汉为中心,周边城市如黄冈、孝感等地的疫情发展与武汉密切相关。同时,东南沿海的“湾岛”区域与长三角、珠三角之间的人员往来频繁,进一步加剧了疫情的跨区域传播。这种关联性表明,疫情防控不能仅局限于单一城市,而应从更大范围出发,加强区域间的协同防控。

3. 吉林省与上海市的疫情发展情况

吉林省疫情持续蔓延,防控压力巨大

吉林省在疫情中表现得尤为突出,成为全国疫情最严重的地区之一。从3月开始,吉林省的疫情进入快速上升阶段,尤其是长春市和吉林市,感染人数迅速攀升。截至3月31日,全省累计报告感染者超过4.4万例,形势严峻。由于人口密集、交通便利,加上部分区域管控措施不到位,病毒在社区中持续传播,给防疫工作带来极大挑战。上海市疫情快速上升,防控形势复杂

上海市作为中国经济和人口的重要枢纽,疫情发展同样不容乐观。从3月初开始,上海的疫情进入爆发期,短短一个月内,累计报告感染者突破3.6万例。由于城市人口基数大、流动频繁,疫情防控难度进一步加大。尤其是在一些重点区域,疫情呈现局部聚集性,给防疫工作带来不小的压力。政府采取了一系列严格的防控措施,但如何在保障民生的同时有效控制疫情,仍是当前面临的难题。社区传播未完全阻断,防控难度加大

无论是吉林省还是上海市,当前都面临一个共同的问题——社区传播尚未完全阻断。在长春市和吉林市,部分区域仍存在零星病例,表明病毒仍在社区中扩散。在上海,虽然采取了严格的封控措施,但部分区域仍然出现新增感染情况。这种持续的社区传播使得防疫工作更加复杂,需要更精准的防控策略和更高效的应对机制。

4. 湖北省疫情热点区域的演变趋势

武汉市疫情向周边扩散

湖北省的疫情热点区域始终集中在省内,其中武汉市是疫情发展的核心。随着疫情不断推进,武汉的感染风险逐渐向周边地区蔓延。黄冈市、孝感市等与武汉接壤的城市,疫情传播速度明显加快。这些城市由于人口流动频繁、经济联系紧密,成为疫情扩散的重要节点。目前,武汉已经从单一的高发区转变为高—高型集聚区,对周边地区的疫情防控形成持续压力。黄冈、孝感等城市疫情集聚效应明显

在湖北省内,除了武汉之外,黄冈市和孝感市也表现出明显的疫情集聚效应。这两个城市与武汉地理位置相近,交通网络发达,人员往来频繁,导致病毒传播路径更加复杂。根据相关数据,黄冈和孝感的感染人数持续上升,且在局部区域出现集中爆发的情况。这种高—高型集聚模式表明,疫情不仅在武汉内部扩散,还通过人流和物流影响到周边城市,形成区域性疫情扩散链。疫情热点区域的动态监测与预警

面对湖北省疫情热点区域的演变趋势,动态监测和预警机制显得尤为重要。相关部门已建立完善的疫情监测系统,实时跟踪各地区的感染情况,并通过大数据分析预测疫情可能的发展方向。这种科学的监测手段有助于及时发现潜在风险点,为防控工作提供有力支持。同时,加强区域间的联动管理,确保信息共享和资源调配,是应对疫情扩散的关键措施之一。

5. 东南沿海地区疫情高发原因探究

经济活跃与人口流动带来的传播风险

东南沿海地区经济发达,城市之间联系紧密,人员往来频繁。这种高度活跃的经济环境使得人流、物流、商流高度集中,为病毒传播提供了便利条件。尤其是上海、广州、深圳等大城市,作为全国重要的交通枢纽和经济中心,每天都有大量外来人口流入,增加了本地感染的风险。此外,企业复工复产、商业活动频繁,也进一步加剧了人群聚集,使疫情更容易在短时间内扩散。高密度城市结构对疫情防控的影响

东南沿海地区的城市普遍具有高密度的人口分布特点,城市内部交通网络密集,居民生活节奏快,公共空间使用频率高。这种高密度的城市结构使得疫情防控难度加大,尤其是在地铁、公交、商场等密闭空间中,病毒更易通过空气传播或接触传播。同时,由于城市功能区划分明确,居住、工作、娱乐等功能区域高度重叠,导致防控措施难以精准实施,容易出现盲点。区域经济中心的疫情扩散模式

东南沿海地区不仅是全国经济发展的前沿地带,也是疫情传播的重要节点。以“湾岛”为代表的粤港澳大湾区,以及“沪岛”上海,都是全国疫情传播的关键区域。这些区域经济辐射力强,周边城市如东莞、佛山、杭州等均受到不同程度的影响。由于经济联系紧密,一旦某地出现疫情,很容易通过产业链、供应链、人员流动等渠道向周边扩散,形成区域性疫情扩散模式。这种扩散路径复杂,给疫情防控带来更大挑战。

6. 其他省份疫情风险分析

省会城市的感染风险高于其他城市

在全国范围内,省会城市往往承担着区域交通枢纽、行政中心和经济核心的多重角色。这些城市人口密集,交通便利,人员流动频繁,使得疫情传播的风险显著增加。例如,成都、西安、郑州等省会城市,不仅自身人口基数大,还吸引了大量周边地区的务工人员和游客,进一步加剧了疫情防控的压力。相比之下,非省会城市由于人口密度较低,流动人口较少,感染风险相对较小。与武汉联系密切的城市疫情联动性强

湖北省作为疫情早期的重灾区,其周边城市如长沙、南昌、合肥等,因地理位置接近、交通往来频繁,疫情出现联动性增长的趋势。尤其是武汉与长沙、南昌等地之间存在大量的高铁、航班连接,人员流动频繁,导致病毒更容易在这些城市间传播。这种联动性使得疫情防控不能仅局限于单个城市,而需要跨区域协同应对,才能有效遏制疫情扩散。不同省份疫情发展的差异性分析

全国各省份疫情发展呈现出明显的地域差异。一些经济发达、人口密集的省份,如广东、江苏、浙江等,疫情发展较快,防控压力较大;而一些人口较少、交通相对闭塞的省份,如青海、宁夏、西藏等,疫情发展较为缓慢,防控形势相对稳定。这种差异性主要受到人口密度、交通网络、经济活跃度以及医疗资源分布等因素的影响。因此,在制定防疫政策时,需要结合各地实际情况,采取有针对性的措施,避免“一刀切”式的管理方式。

7. 疫情防控策略与未来展望

当前疫情高发地区的防控措施

面对吉林省、上海市等疫情高发地区,各地政府已采取一系列严格防控措施。包括加强核酸检测频次、实施动态清零政策、限制人员流动、强化社区网格化管理等。在长春、吉林市等地,居民被要求居家隔离,重点区域实行封闭管理。上海则通过分区分级管控,逐步推进社会面清零目标。这些措施虽然对生活造成一定影响,但有效遏制了病毒的进一步传播。重点区域的防疫政策优化建议

针对疫情防控中暴露的问题,有必要对重点区域的防疫政策进行优化。例如,在吉林省和上海市,应进一步提升医疗资源调配能力,确保重症患者得到及时救治。同时,加强基层防疫力量,提高社区治理效率,减少因信息不对称导致的防控盲区。此外,应推动疫苗接种与加强针的全面覆盖,构建更牢固的免疫屏障。全国疫情发展趋势预测与应对策略

从当前疫情发展态势来看,全国范围内疫情仍将保持一定波动,尤其是经济活跃、人口密集的城市群仍需高度警惕。未来一段时间内,疫情防控将更加注重精准施策,结合大数据分析和动态监测,实现科学防控。同时,随着疫苗接种率的提升和医疗体系的完善,疫情整体可控性将进一步增强。各地应根据实际情况,灵活调整防控策略,避免过度反应,保障社会正常运行。

本文系发布作者个人观点,不代表梅花号立场,转载请注明出处!