媒体:北京不再公布各区疫情数据(北京唯一没有疫情的地区)

1. 北京疫情数据发布重大调整引关注:聚焦全市防控态势

突发!北京疫情数据发布规则迎来重大转向。 自2022年12月10日起,细心的市民发现,每日发布的疫情通报中,熟悉的分区感染数据悄然消失,取而代之的是单一的“全市感染者总数”。这一变化瞬间引发公众和媒体的高度聚焦。

1.1 12月10日起停更分区数据的决策背景

- 精准防控进入新阶段。 官方释放的信号表明,此举是为了适应疫情防控新形势的需要,将公众和资源的注意力,从具体区域的“有无疫情”标签,引导至全市整体的防控态势和医疗资源应对能力上。

- 减轻基层数据压力。 随着奥密克戎变异株传播速度加快、隐匿性增强,分区分街道精确统计感染者信息面临巨大挑战,数据报送的时效性和准确性承受重压。简化发布内容被视为提升效率的务实选择。

- 避免社会面误读。 此前,“零疫情区”的概念曾在舆论场引发广泛讨论,甚至可能带来“安全区”的错觉,潜在削弱部分区域的防控警觉性。取消分区发布,有助于引导市民树立“全市一盘棋”的防控意识。

- 顺应病毒传播现实。 专家指出,在病毒高传播力的背景下,过度强调某一小区域的“零感染”已缺乏实际意义,更需关注全市层面的感染波峰走势和重症救治能力。

1.2 “全市总数”发布模式首次亮相观察

- 发布形式显著简化。 12月10日的疫情通报成为标志性节点,通报内容高度凝练,核心信息聚焦于当日全市新增感染者总数,各区具体数据不再单独列出。

- 公众反应迅速发酵。 消息一出,迅速在社交平台刷屏。“北京不再公布各区疫情数据”冲上热搜,市民普遍关注信息透明度变化带来的个人防护策略调整,以及如何理解当前真实的疫情规模。

- 媒体解读核心关切。 各大主流媒体第一时间跟进解读,核心问题直指:在分区数据“隐身”后,市民如何评估自身所处环境的风险?全市总数能否有效反映疫情发展的地域差异?

- 后续沟通亟待加强。 新模式亮相初期,部分市民表示需要时间适应。清晰阐释“全市总数”模式的防控价值、风险提示机制以及个人如何利用有限信息做好防护,成为官方后续沟通的关键点。

这次发布模式的转变,绝非孤立事件,它是一个月以来北京疫情数据披露持续调整的延续,标志着首都疫情防控信息通报体系进入全新阶段。 公众的目光,正密切注视着这一新模式的运行效果与深远影响。

2. 回溯:分区数据发布制度的演变史:从门牌号到“隐身”的轨迹

曾几何时,北京市民的疫情地图可以精准到门牌号。 如今,分区数据悄然“隐身”。这并非一日之功,而是一个月内清晰可见的三步走演变历程,每一步都折射出防控策略与数据披露间的动态平衡。

2.1 11月前完整地址公示期的防控逻辑

- 透明精准是核心武器。 疫情初期直至今年11月前,北京坚持公布感染者详细住址信息(小区或社区)。公众能清晰看到病毒在哪个具体角落出现。

- 社会面筛查是重点盯防对象。 尤其强调公布社会面筛查发现的感染者住址,这被视为迅速切断社区传播链、精准划定风险区域的关键信息支撑。

- 隔离观察者信息同步公开。 即便是隔离观察中发现的阳性人员,其所属区域信息也一并公开,确保公众对所处区域的整体风险有全面认知。

2.2 "零疫情区"概念曾引发的舆论效应

- “安全岛”标签的意外诞生。 当某个行政区连续多日无新增报告,媒体和公众自发冠以“零疫情区”称号。这个标签迅速传播,成为焦点。

- 市民心态的微妙变化。 被贴上“零疫情区”标签的区域,部分居民潜意识滋生安全感,社区防控措施的执行力度面临无形压力,人员流动可能无形增加。

- 潜在风险被舆论放大。 专家和公众开始担忧:过度强调“零疫情区”是否会导致该区域警惕性下降?一旦出现病例,心理落差是否更大?这个标签成了双刃剑。

2.3 11月两轮简化的阶梯式调整路径

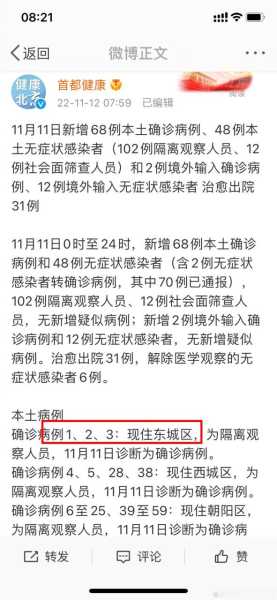

- 第一步:隔离观察者住址“隐身”(11月12日)。 面对奥密克戎的迅猛传播,数据统计压力剧增。决策落地:隔离观察人员感染者只公布所属区,不再提供具体住址信息。社会面筛查感染者住址照常公布。

- 第二步:社会面感染者地址同样简化(11月21日)。 不到十天后,调整再次深化。社会面筛查发现的感染者,其详细住址信息也被取消,公布范围收窄至区一级。至此,所有感染者信息,无论来源,均只公布到区。

- 现实是:数据负担与传播速度赛跑。 病毒传播速度远超精确地址统计的速度,基层疲于奔命。简化信息发布,成为应对现实困境、提升通报效率的必然选择。阶梯式调整,为最终取消分区发布埋下伏笔。

这一个月的信息披露演变,清晰勾勒出一条从极致透明到逐步聚焦的路径。 “零疫情区”的消失,正是这场调整中一个标志性的注脚。序幕已经拉开,更彻底的变革即将到来。

3. 关键节点:分区信息消失的完整时间轴:一个月内的三次“隐身”

打开手机,熟悉的区域疫情数据不见了。 从能看到具体小区,到只知所属区,再到连区域信息都消失,北京疫情数据发布在一个月内经历了三次清晰可见的“瘦身”。这并非突然的决定,而是一条有迹可循、步步推进的时间线。

3.1 11.12:隔离观察者住址信息首次隐去

- 起点:应对奥密克戎的迅猛冲击。 11月12日,面对激增的感染者和基层巨大的数据统计压力,北京迈出了简化发布的第一步。

- 变化核心:隔离观察者“隐身”。 当天起,公布的前一日感染者情况中,隔离观察人员感染者不再公布具体住址信息,仅保留所属行政区的标注。

- 保留重点:社会面信息依旧透明。 社会面筛查发现的感染者,其住址小区或社区信息仍然完整公布,确保公众对社区传播风险保持清晰认知。这一步,区分了信息处理的优先级。

3.2 11.21:社会面感染者详细地址同步取消

- 不到十天的再次调整。 病毒传播的速度远超预期,数据统计的负担持续加重。11月21日,发布口径迎来第二轮收紧。

- 变化深化:社会面信息同样简化。 社会面筛查发现的感染者,其详细住址信息在这一天起也被取消。公布范围统一收窄至区一级。

- 信息发布走向统一。 无论感染来源是隔离观察还是社会面筛查,所有阳性人员的公布信息层级被拉平——只剩下“XX区”。精准到社区或小区的时代宣告结束。

3.3 12.10:最终撤销所有分区数据展示

- 彻底转变:分区数据的全面退场。 12月10日,北京疫情数据发布模式迎来最显著变化。各区的感染者数据不再单独列出。

- “全市总数”成为唯一指标。 公众在官方通报中看到的,是单一的全市新增感染者总数。哪个区新增多,哪个区新增少,甚至是哪个区“清零”,这些信息不再公开可见。

- “零疫情区”概念自然消解。 随着分区数据的彻底消失,曾经引发关注的“零疫情区”标签也失去了存在的基础,悄然淡出公众视野。信息发布的焦点,完全转向全市层面的整体防控态势。

一个月,三次调整,分区信息从简化到消失。 这条时间轴清晰地记录着北京面对疫情新阶段,在数据披露方式上做出的现实选择。12月10日,分区数据彻底“隐身”,标志着北京疫情防控信息发布进入了一个全新的阶段。

4. 政策调整背后的多维动因解析:为何不再公布分区疫情数据?

分区数据消失了,背后原因比你想象的更复杂。 北京从12月10日起停更各区疫情数据,只聚焦全市总数,这不是简单的决策——它涉及防控策略、现实挑战和公众需求的微妙平衡。今天,我们深入挖掘这背后的多维动因,帮你理解政策转变的深层逻辑。

4.1 官方解释:聚焦整体防控态势需求

- 核心目标:转向全市一盘棋防控。 官方强调,奥密克戎变异株传播速度快,分区数据容易分散注意力。聚焦全市总数,能更高效地调配医疗资源和人力,避免各区陷入各自为战的碎片化状态。

- 减少恐慌与误解。 详细分区信息曾引发“零疫情区”标签,导致部分居民放松警惕。简化发布后,官方旨在统一公众认知,强化“全市一盘棋”的集体行动意识,防止局部松懈带来更大风险。

- 提升防控效率。 面对激增病例,官方解释称,分区统计消耗大量基层精力。转向整体数据释放资源,用于加强重症救治和疫苗接种,确保防控体系在高压下高效运转。

4.2 专家观点:数据统计面临的新挑战

- 现实压力:基层不堪重负。 专家指出,奥密克戎感染潮下,每日新增病例数以千计,分区追踪耗时费力。数据收集从社区到上报层层延迟,影响决策时效性,简化发布是应对统计瓶颈的务实选择。

- 准确性难题:混合感染源模糊分区界限。 病毒扩散太快,专家分析隔离观察和社会面感染边界模糊,分区数据易失真。统一全市总数更易核实,减少错误信息传播风险。

- 资源优化:腾出人力应对重症高峰。 公共卫生学者强调,疫情高峰时,医疗资源应优先救治而非数据整理。简化发布释放的基层力量,可转向社区服务和重点人群保护,提升整体响应能力。

4.3 公众关切:信息透明度平衡点的转移

- 隐私与效率的权衡。 公众担忧数据简化影响知情权,但官方调整寻求新平衡点。取消详细住址保护个人隐私,同时通过全市总数提供宏观风险感知,避免过度披露引发社会歧视或恐慌。

- 替代信息渠道的崛起。 市民转向社区群组和健康宝APP获取实时动态,如发热门诊排队情况。政策顺应这一变化,强化社区自治角色,让信息更贴近生活需求。

- 信任重建的关键期。 简化发布初期引发疑虑,但及时提供全市总数和防控指南,能重建公众信任。焦点转向整体态势,引导市民关注防护行为而非区域标签,促进社会团结。

从官方策略到公众心声,这次调整是多重动因的智慧结晶。 理解这些维度,你能更从容应对后疫情时代的变化。

5. "无疫区域"概念淡出的深层逻辑:告别标签背后的智慧

当"零疫情区"的标签从北京疫情通报中消失,这远不止是数据展示的变化。 它标志着一个防疫理念的深刻转型——承认病毒传播的现实,打破区域安全的幻想,推动全社会共同面对挑战。让我们揭开这背后不容忽视的深层逻辑。

5.1 病毒扩散速度与区域标注的现实困境

- 奥密克戎的传播速度碾压传统追踪。 病毒传播指数级增长,精确到区的病例标注严重滞后。今天标注的“无疫区”,可能明天就出现大量感染者。这种时间差让分区数据失去预警价值,甚至误导公众判断。

- 人员流动模糊地理边界。 工作通勤、生活采购让市民跨区活动成为常态。一个区的“零病例”无法隔绝来自其他区域的感染风险。执着于分区统计,忽略了病毒在动态城市网络中的真实传播路径。

- 数据滞后于病毒,标签失去意义。 基层上报、汇总、发布需要时间。当公众看到某个区“无疫情”时,社区传播链可能早已形成。这种延迟的信息,无法提供有效的行动指引,反而制造虚假的安全感。

5.2 避免"零疫情区"引发的防控松懈

- 标签化的安全假象最危险。 “无疫区”称号曾让部分居民误以为“病毒离我很远”,社区防控措施松懈、个人防护意识下降。病毒恰恰利用这种心理盲区加速渗透,最终导致更广泛的爆发。

- 资源错配的潜在风险。 “零疫情区”标签可能分散宝贵的防控资源。当注意力过度集中在“有疫情区”,被认为“安全”的区域监测力度可能减弱,错失早期干预黄金窗口。

- 强化“共同战场”的全民意识。 取消分区标注,传递明确信号:病毒威胁是全市性、无差别的。这促使每个市民、每个社区都保持同等警惕,将防护行为内化为日常习惯,而非依赖“区域安全”的外部标签。

5.3 广州等城市的先行经验参照

- 实践验证:简化发布不影响核心防控。 广州、重庆等城市早于北京探索简化疫情数据发布。实践证明,在感染高峰冲击下,聚焦全市重症率、医疗资源负荷等核心指标,比分区病例数更能指导有效防控和资源调度。

- 应对舆情焦点的成功启示。 这些城市在简化数据初期也面临公众疑问,但通过及时公布关键指标(如发热门诊量、药品供应)、强化社区信息传递,有效稳定了社会预期。北京此举吸收了这些应对经验。

- 转向“服务型防控”的共识形成。 多地经验显示,当病例激增超出精准溯源能力时,将行政力量从数据统计转向重症救治、重点人群保护、社区健康服务,是更务实、更得民心的选择。“无疫区”概念的淡出,是这一共识落地的体现。

撕掉“零疫情区”的标签,不是放弃精准,而是拥抱更清醒的共识——在快速传播的病毒面前,真正的安全源于每个人的持续行动,而非地图上的一块颜色。 这是防疫进入新阶段必须迈出的一步。

6. 新型发布模式的社会影响评估:当分区数据消失之后

北京不再公布各区疫情数据,你手机里那个紧盯“附近有没有阳”的社区群,突然安静了。 这不仅仅是发布栏目的减少,它像一块投入水面的石子,涟漪扩散到我们日常防疫的每一个角落。从社区自治到信息获取,一场静悄悄的改变正在发生。

6.1 社区自治在疫情监测中的角色强化

- 邻里守望成为新“雷达”。 官方分区数据隐去,居民微信群、楼门长通知、社区小喇叭的价值瞬间飙升。谁家老人需要抗原,哪栋楼有疑似症状,这些过去依赖“官方发布”的信息,现在更多依靠社区内部的互助传递和自主观察。

- 责任从“看公布”转向“共参与”。 无法再被动等待“本区无疫情”的安全信号,居民对自身健康状况、对邻居健康状况的关注度显著提升。社区志愿者、网格员在组织互助、传递防护知识、关注脆弱群体方面的作用更加凸显。

- 社区成为应对的首道防线。 药品共享、照顾独居老人、协调就医资源……这些过去可能由更宏观层面协调的事务,在信息颗粒度变粗后,更多下沉到社区层面解决。社区的自我组织、自我管理能力面临实战考验。

6.2 市民获取信息的替代渠道分析

- “身边人”成为最可信赖的信源。 同事、朋友、邻居的实际经历和观察,取代了冷冰冰的区级统计数据。微信群里的“小道消息”(如附近药店到货、发热门诊排队时长、社区感染大致情况)流通速度加快,成为重要补充。

- 症状感知与家庭储备成为决策依据。 当无法精确知晓所在区域风险时,个人和家庭对发烧、咳嗽等症状的敏感度提高。家中常备药、抗原试剂盒的储备情况,直接影响着个体的防护行为和就医决策。

- 关注焦点转向核心服务能力指标。 市民的信息需求自然转向更直接关乎切身利益的数据:发热门诊拥挤程度、重症床位资源、120急救响应时间、药品供应情况。这些全市性、服务性的指标,其受关注度远超某个区昨日新增的具体数字。

6.3 专家对数据简化利弊的辩证讨论

- 效率提升与资源优化是核心优势。 专家普遍认同,在疫情快速上升期,基层力量从繁复的数据统计、地址核实中解放出来,投入到更紧迫的医疗救治、重点人群保护、社区服务中,是必要的资源优化配置,能提升整体应对效率。

- 信息落差可能带来局部“盲区”焦虑。 部分专家指出,完全取消分区信息,可能导致居民对所在小环境的风险感知模糊化,尤其当全市数据庞大时,个体容易产生“与我无关”或“过度恐慌”的极端情绪,缺乏中间状态的缓冲认知。

- 平衡点在于关键服务的透明度保障。 讨论的核心并非是否应该简化,而是如何简化。专家共识是:在减少非核心数据发布的同时,必须确保与公众健康安全、社会运行最息息相关的信息(如医疗资源负荷、药品保供、重点场所防控指引)高度透明、及时、易懂。这才能真正缓解焦虑,稳定预期。

分区数据的消失,像抽走了一块熟悉的拼图。 它促使我们抬头,不再只盯着家门口那“一小块”是否安全,而是学着在更大的图景下,依靠彼此,依靠社区,依靠那些真正维系健康与安全的核心信息,重新找到应对的方向感。这本身就是一种社会韧性的锻炼。

7. 后分区数据时代的疫情防控展望:精准与智慧的下一程

分区数据淡出视野,你熟悉的“零疫情区”标签成为历史。 这并非防控的退步,而是一次深刻的转身。当精细到街道的“红黄绿”消失,北京乃至全国的防疫重心正在向更关键、更可持续的方向转移。未来的防疫,将更依赖智慧的洞察与精准的守护。

7.1 重点机构防控体系升级新动向

- “脆弱堡垒”成为守护核心。 养老院、福利机构、学校、大型企业、医疗机构——这些人员密集、脆弱人群集中或保障社会运行的关键场所,将构筑更坚固的防疫屏障。常态化核酸/抗原筛查、内部健康监测、应急预案演练、物资储备保障,成为这些场所的“标配动作”。

- “一场所一策”精细化管理。 统一的区域风险等级划分退场,取而代之的是根据不同重点机构的功能、人员构成、运行特点量身定制的防控方案。你家门口那家养老院和孩子学校的防疫措施,可能截然不同,但都力求精准有效。

- 哨点监测网络更灵敏。 发热门诊、基层诊所、药店销售数据……这些分散在城市各处的“哨点”,其报告的数据将更被倚重。它们如同城市的“神经末梢”,实时捕捉异常信号,为早期预警和快速响应提供关键线索。

7.2 大数据监测与分区预警的融合可能

- “静默”数据构建动态风险图。 手机信令、公共交通刷卡、重点场所扫码记录……这些看似与疫情无关的“静默”大数据,正被整合分析。它们能描绘出人群流动的热力图、聚集度,结合病例报告,在后台悄然生成区域传播风险的动态评估。

- 从“公布风险区”到“推送风险提示”。 未来,你或许不再需要主动查询“某某区有没有疫情”。当系统监测到你的活动区域近期风险升高,或与你轨迹有时空交集的风险点位,一条精准的防护提示短信、一个健康宝弹窗,可能更早、更直接地提醒你加强防护或进行检测。

- 资源调配的智慧导航。 大数据不仅能预警风险,更能智慧调度资源。预测哪片区域未来几天医疗需求可能激增,哪里的药品供应需要提前补充,哪类重点人群需要优先关注,让有限的防疫资源像被“精准导航”一样,流向最需要的地方。

7.3 重大公共卫生事件信息披露范式创新

- “核心需求”信息优先直达。 信息发布的黄金法则将是:公众最需要知道什么? 发热门诊实时拥挤指数、重症床位可用情况、重点药品库存动态、疫苗接种点服务时间、权威防护指南更新——这些直接关乎健康安全和行动决策的核心信息,将成为发布的重中之重,力求实时、透明、触手可及。

- 从“数字播报”转向“风险解读”与“行动指引”。 单纯公布感染数字的价值在降低。未来的信息发布,将更侧重解释当前疫情阶段的特点(如主要流行株、重症风险因素)、提供清晰易懂的个人和家庭防护行动建议、告知可获取的关键服务渠道。让信息不仅告知“是什么”,更指导“怎么做”。

- 建立分级分类的预警响应机制。 借鉴气象预警模式,探索建立更清晰、更直观的公共卫生风险预警等级体系(如低、中、高、极高)。每个等级对应明确的社会面建议措施、重点机构防控要求、医疗资源准备状态,让全社会对风险有统一认知,行动有据可依。

告别分区数据的时代,我们迎向的是更智慧的守护。 它要求我们信赖科技的力量,更要求我们每个人成为自身健康的第一责任人。未来防疫的答卷,写在重点机构的严密防护里,写在大数据无声的洞察里,更写在每一份直达你手、助你行动的清晰信息里。这是一场关于精准、效率和信任的持续探索。

本文系发布作者个人观点,不代表梅花号立场,转载请注明出处!