合肥市出台疫情防控八项举措,合肥市疫情防控最新政策

合肥市出台疫情防控八项举措,强化常态化防控机制

1. 八项举措概述及实施背景

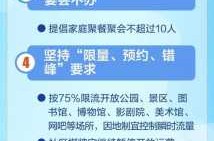

合肥市近期正式发布疫情防控八项举措,旨在进一步巩固当前防疫成果,防止疫情反弹。这些措施覆盖了从人员流动到重点场所管理的多个方面,体现了政府对疫情防控工作的高度重视。

实施背景源于当前全球疫情形势依然复杂多变,国内多地出现局部疫情反复,合肥作为人口密集、交通便利的城市,面临较大的输入性风险。因此,出台新政策是应对新形势的重要手段。

这些举措不仅是为了保障市民的生命安全和身体健康,也是为了维护社会秩序和经济稳定,确保各项事业平稳有序运行。

政策制定过程中,充分考虑了不同群体的需求和实际情况,力求在防控与生活之间找到平衡点,避免过度干预影响正常生活。

(合肥市出台疫情防控八项举措,合肥市疫情防控最新政策)

(合肥市出台疫情防控八项举措,合肥市疫情防控最新政策)通过八项举措的落地执行,合肥希望构建更加科学、精准、高效的常态化防控体系,为今后类似情况提供可复制、可推广的经验。

2. 中风险地区管理措施详解

针对中风险地区的管理,合肥采取了更为严格的措施,包括暂时关闭非必需的文体休闲娱乐场所。这一做法既能减少人员聚集,又能降低传播风险。

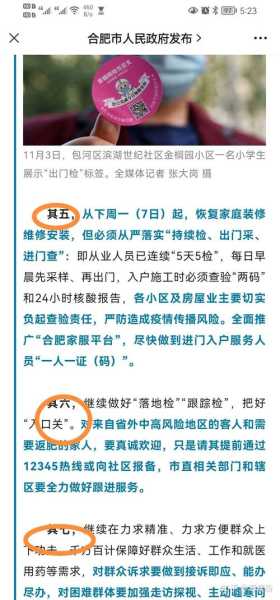

对于从中风险地区来肥的人员,要求提前报备并提供72小时内核酸检测阴性证明。此举有助于第一时间掌握人员动向,及时发现潜在感染者。

在人员进出管理方面,强调“谁主管、谁负责”的原则,要求相关单位和个人主动配合,确保信息透明、流程规范。

中风险地区居民的生活保障也被纳入政策范围,包括物资供应、心理疏导以及医疗支持等,确保他们在特殊时期也能安心生活。

通过这些细致入微的措施,合肥试图在防控与民生之间建立更稳固的桥梁,让政策既有力度也有温度。

3. 防控政策对公众生活的影响分析

新政策的实施,首先体现在日常生活中的一些细节变化上,比如进入公共场所需要扫码、测温、戴口罩等,这些看似简单的动作,实际上是对个人防护意识的一次强化。

对于经常外出或从事服务行业的市民来说,政策带来的影响更为直接,他们需要更加注意自身防护,并配合各类检查工作。

一些商业活动也受到一定影响,尤其是那些依赖人流的行业,如餐饮、娱乐等,可能面临客流减少的压力。

然而,政策也带来了积极的一面,比如更多人开始关注健康问题,养成良好的卫生习惯,这对提升整体健康水平有长远意义。

总体来看,虽然部分生活便利性有所下降,但公众普遍理解并支持这些措施,认为这是当前阶段必须付出的代价。

合肥市最新防疫政策解读:聚焦重点人群与场所

1. 重点场所防控措施落实情况

合肥市对重点场所的管理更加严格,要求所有公共场所必须严格执行测温、扫码、戴口罩等基本防控措施。这些措施已经成为日常生活的“标配”。

文体休闲娱乐场所被列为防控重点,尤其是中风险地区的相关场所,在政策实施后暂时关闭,有效减少了人员聚集带来的传播风险。

商场、超市、地铁站等人员密集区域,也加强了巡查和管理,确保各项防控措施落到实处,避免出现死角。

学校、医院、办公楼等重点单位,进一步细化管理流程,明确责任分工,确保每个环节都有专人负责。

公众在日常生活中逐渐适应这些变化,多数人表示理解和支持,认为这是保障自身和他人安全的重要手段。

2. 医疗机构院感防控升级策略

合肥市对医疗机构的院感防控提出了更高要求,特别是发热门诊和发热哨点诊室的作用被进一步强化,成为疫情防控的第一道防线。

所有发热患者必须在指定地点接受核酸检测,确保第一时间发现潜在感染者,防止疫情扩散。

对于未设置发热门诊的基层医疗机构,如社区医院、村卫生室、个体诊所,一律不得接诊发热患者,从源头上减少感染风险。

医疗机构内部也加强了人员培训,提升医护人员的防护意识和应急处理能力,确保在面对突发情况时能够迅速响应。

这些措施不仅提升了医疗系统的应对能力,也让公众对就医环境的安全性更有信心。

3. 冷链食品与进口物品的全流程监管

合肥市对冷链食品和进口物品的监管力度持续加大,从源头到终端进行全面排查,确保每个环节都符合防疫标准。

相关从业人员定期进行核酸检测,降低因接触冷链货物而引发感染的风险。

市场监管部门加强对冷链食品经营单位的检查,确保产品来源可追溯、质量可保证。

对进口物品的管理同样严格,包括包装、运输、储存等多个环节,防止病毒通过物流渠道传播。

这项政策的实施,让市民在购买和使用进口商品时更加安心,也增强了对食品安全的信心。

合肥市加强入境与中高风险地区人员管控

1. 入境人员隔离与核酸检测流程

合肥市对所有入境人员实施严格的集中隔离措施,确保每位入境者在抵达后第一时间进入指定隔离点。

隔离时间为14天,在此期间会进行多次核酸检测,以确认是否感染病毒,保障公共安全。

入境人员在抵达前必须提供48小时内的核酸检测阴性证明,这是进入合肥的重要前提条件。

隔离期满后,还需进行7天的居家健康监测,并在第7天再次接受核酸检测,确保无遗漏风险。

这套流程不仅规范了入境管理,也提升了市民对疫情防控的信心,让每个人都能安心生活。

2. 国内中高风险地区来肥人员管理规定

对于来自国内中高风险地区的人员,合肥市要求其在抵达后立即进行核酸检测,确保第一时间掌握健康状况。

中风险地区来肥人员需进行14天的集中隔离,而高风险地区人员则需进行21天的集中隔离,防止疫情扩散。

在隔离期间,相关部门会定期安排核酸检测,确保隔离人员的安全和防疫工作的有效性。

所有中高风险地区来肥人员必须提前向目的地或单位报备,配合防疫工作,减少潜在传播风险。

这些规定体现了合肥市对疫情防控的高度重视,也为公众提供了清晰的行动指南。

3. 管控政策对流动人口的影响评估

新规出台后,流动人口的出行和工作安排受到一定影响,特别是来自中高风险地区的人员需要额外配合防疫措施。

企业、单位等机构也需调整管理方式,确保员工符合防疫要求,避免因人员流动带来安全隐患。

尽管增加了部分流程和时间成本,但多数人表示理解和支持,认为这是保障社会稳定的必要手段。

政府通过宣传和引导,帮助流动人口了解政策内容,减少不必要的恐慌和误解。

这项政策的实施,既维护了城市安全,也让每一位居民感受到政府的用心和责任。

合肥市保障中风险地区居民生活与安全

1. 居民生活保障措施的具体内容

合肥市针对中风险地区居民,出台了一系列生活保障措施,确保他们在防疫期间的基本生活需求得到满足。

政府联合社区、物业和相关企业,建立物资配送机制,为居家隔离或集中隔离的居民提供食品、药品等必需品。

通过线上平台和电话预约方式,居民可以轻松下单,由专人负责配送,减少人员接触,降低感染风险。

针对特殊群体如老人、孕妇、儿童等,政府还提供个性化服务,确保他们的生活不受疫情影响。

这些措施不仅提升了居民的幸福感,也让大家感受到城市在疫情面前的温暖与担当。

2. 集中隔离场所的规范化管理

合肥市对所有集中隔离场所进行统一管理,确保环境整洁、设施齐全、服务到位。

隔离点工作人员经过专业培训,掌握疫情防控知识和应急处理能力,保障隔离人员的安全和健康。

每个隔离点都配备医疗团队,随时应对突发状况,提供必要的医疗服务。

管理方定期检查隔离场所的卫生情况,防止交叉感染,营造安全稳定的居住环境。

通过严格的管理和贴心的服务,让隔离人员感受到尊重与关怀,缓解心理压力。

3. 食品安全与感染防控工作的推进

合肥市加强对集中隔离场所的食品安全监管,确保每一份餐食都符合卫生标准。

所有食材来源透明可追溯,配送过程严格消毒,避免因食物引发新的传播风险。

对于隔离点内的餐饮服务人员,实施定期核酸检测,确保他们身体健康,无感染隐患。

隔离点内部加强日常清洁和通风,保持空气流通,降低病毒存活率。

通过一系列举措,合肥在保障居民基本生活的同时,也筑牢了疫情防控的坚实防线。

合肥市疫情防控政策的社会反响与未来展望

1. 公众对八项举措的反馈与评价

合肥市推出的八项疫情防控措施在发布后迅速引发社会关注,不少市民表示支持和理解。

很多居民认为这些政策更加细致、科学,有助于降低疫情传播风险,保障自身和他人的健康安全。

一些人提到,政策执行过程中信息透明度高,政府通过多种渠道及时公布最新动态,增强了公众的信任感。

不过,也有部分声音指出,个别措施可能对日常生活带来一定影响,尤其是中风险地区居民和外来人员。

总体来看,大多数市民对政策持积极态度,认为这是应对复杂疫情形势的重要举措。

2. 政策执行中的挑战与应对建议

在政策落实过程中,部分地区出现了执行标准不一、信息传达不畅等问题。

部分社区工作人员面对大量防疫任务,存在人手不足、压力较大的情况,影响了服务效率。

对于外地来肥人员,核酸检测和隔离要求较为严格,个别群众反映流程繁琐,希望优化体验。

如何平衡防控力度与生活便利性,成为政策执行中的关键课题。

建议政府进一步加强基层培训,提升工作人员专业能力,同时优化流程设计,提高整体执行效率。

3. 后疫情时代合肥市防疫工作的发展方向

随着疫情形势逐步稳定,合肥市政府开始思考如何构建更可持续的防疫体系。

未来可能会引入更多科技手段,如大数据分析、智能监测系统等,提升防控精准度。

防控工作将更加注重常态化、精细化,减少对正常生活的干扰,实现科学防控与民生保障的双赢。

市民的健康意识和自我防护能力也将成为重点培养方向,推动全民参与防疫。

合肥市有望在后疫情时代打造一个更加安全、高效、智慧的城市防疫新格局。

本文系发布作者个人观点,不代表梅花号立场,转载请注明出处!