疫情对我国经济的冲击是,疫情对经济的冲击分为哪几种

1. 疫情对我国经济的冲击类型分析

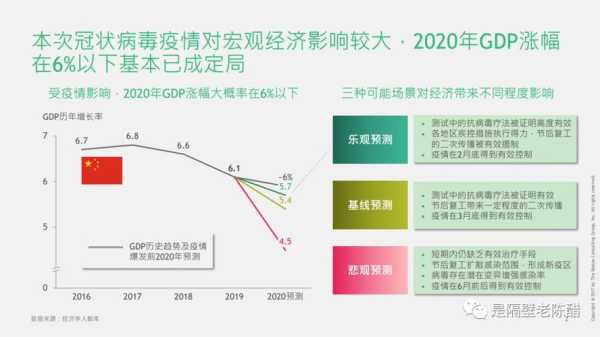

1.1 宏观经济冲击:GDP与收入的全面回落

疫情爆发初期,我国经济面临前所未有的挑战。GDP增速明显放缓,三大需求——投资、消费和出口均受到不同程度影响。企业利润下滑,居民收入增长动力减弱,整体经济活力下降。这种冲击是系统性的,涉及整个经济体系的运行效率和稳定性。

1.2 供给侧冲击:生产要素约束与供给收缩

疫情导致劳动力流动受限,制造业停工停产现象频发,服务业因人员聚集限制而陷入停滞。这种生产要素供给不足直接压缩了企业的生产能力,进而影响到整体供应链的稳定。供给端的被动收缩成为经济下行的重要推手。

1.3 需求侧冲击:消费与投资的同步下滑

餐饮、住宿、旅游等消费型行业首当其冲,消费需求大幅萎缩。同时,由于市场不确定性增加,企业和个人的投资意愿也明显下降。这种消费与投资双降的局面进一步加剧了经济压力,形成恶性循环。

1.4 产业链冲击:全球供应链的断裂与重构

疫情引发的全球性物流中断,使得许多企业面临原材料短缺、产品交付延迟等问题。原本高度依赖国际分工的产业链在疫情中暴露出脆弱性。这种冲击不仅影响短期生产,还促使企业重新思考供应链布局,推动产业链本地化与多元化趋势。

1.5 出口贸易冲击:进出口双降带来的挑战

我国外贸进出口总值在疫情初期出现明显下滑,出口订单减少、进口商品流通受阻。这种进出口双降现象给外贸企业带来巨大压力,尤其是依赖外需的企业,面临库存积压和现金流紧张的双重困境。

1.6 劳动力市场冲击:供需失衡下的就业困境

疫情导致大量企业裁员或减员,劳动力市场出现“用工荒”与“岗位空缺”并存的现象。一方面,部分行业用工需求下降;另一方面,劳动者因防疫措施难以快速转移至其他领域,造成结构性失业问题。

1.7 不同产业和企业规模的冲击差异

疫情对经济的冲击并非均匀分布。第一产业受影响较小,而第二、第三产业则承受较大压力。中小企业因融资渠道有限、抗风险能力弱,受损程度远高于大型企业。这种产业与规模差异凸显了政策支持的重要性。

2. 疫情对经济的不同冲击方式

2.1 行业层面的差异化影响

疫情对不同行业的影响呈现出显著差异。传统服务业如餐饮、旅游、娱乐等因人员聚集限制而陷入停滞,制造业则因供应链中断和劳动力短缺面临生产困难。科技与互联网行业却在疫情期间迎来发展机遇,远程办公、在线教育等新模式迅速普及。这种行业间的分化反映出经济结构中的韧性与适应能力。

2.2 企业规模的冲击差异:大企业与中小企业的对比

疫情中,大型企业凭借更强的资金储备和抗风险能力,能够通过调整供应链、优化运营等方式缓解冲击。而中小企业由于融资渠道有限、抗压能力较弱,往往面临更严重的生存危机。政策扶持力度的不均衡也加剧了这种差距,使得中小企业复苏速度明显滞后于大型企业。

2.3 区域经济发展中的不平衡现象

疫情对区域经济的影响同样存在明显差异。东部沿海地区因外贸依赖度高,受到出口下滑冲击较大;而中西部地区则更多受制于本地消费能力和产业链配套不足。此外,一线城市因人口密集、防疫措施严格,经济活动受限更严重,三四线城市则在一定程度上因生活成本较低而保持相对稳定。

2.4 消费模式的转变与服务业的适应性调整

疫情催生了消费模式的快速转型,线上消费、直播带货、社区团购等新兴业态迅速崛起。传统服务业不得不加快数字化转型,以应对消费者行为的变化。例如,餐饮行业推出外卖服务,零售业加强线上布局,这些灵活调整成为企业生存的关键。同时,消费者的消费习惯也在悄然改变,更加注重安全、便利和性价比。

3. 疫情冲击下我国经济的恢复与应对策略

3.1 政策支持与经济复苏的推动作用

疫情初期,政府迅速出台一系列稳经济、保民生的政策,包括减税降费、金融支持、就业保障等。这些措施有效缓解了企业和个人的压力,为经济恢复打下基础。财政政策和货币政策的协同发力成为推动经济回暖的关键力量。同时,各地政府也因地制宜推出扶持计划,助力企业渡过难关。

3.2 产业升级与结构调整的加速

疫情倒逼我国加快产业结构优化和技术创新步伐。传统行业在压力下寻求转型,而新兴产业如数字经济、智能制造等迎来发展机遇。科技创新能力的提升成为推动经济高质量发展的核心动力。企业通过数字化改造、智能化升级等方式增强抗风险能力,为未来增长奠定坚实基础。

3.3 数字经济与新业态的发展机遇

疫情催生了数字经济的快速发展,在线办公、远程教育、线上医疗等新模式成为常态。电商、直播带货、社区团购等新业态不断涌现,为消费市场注入新活力。企业通过拥抱数字化手段,不仅提升了运营效率,也拓展了新的盈利渠道。这种数字转型趋势正在重塑整个经济生态。

3.4 国际合作与外贸体系的优化路径

面对全球供应链的挑战,我国积极加强国际合作,推动外贸多元化发展。通过“一带一路”倡议、区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)等平台,扩大贸易朋友圈,降低对外依赖度。同时,外贸企业也在调整战略,加强国内市场的开拓,提升自身抗风险能力。外贸体系的优化成为稳定经济增长的重要支撑。

4. 疫情对经济长期影响的展望

4.1 经济结构转型的必然趋势

疫情让我国意识到传统增长模式的局限性,产业结构优化成为不可逆转的趋势。过去依赖投资和出口的增长方式逐渐被创新驱动、内需主导的新模式取代。数字经济、绿色能源、高端制造等新兴领域迎来更大发展空间,高质量发展正在成为经济发展的核心目标。

4.2 全球化与区域经济合作的新格局

疫情暴露出全球供应链的脆弱性,也促使各国重新思考全球化路径。我国加快构建“双循环”新发展格局,推动区域经济一体化,如粤港澳大湾区、长三角一体化等战略持续推进。同时,RCEP、中欧全面投资协定等国际合作机制为未来经济发展提供新动力,区域合作成为稳定经济增长的重要支撑。

4.3 疫情后经济治理能力的提升方向

疫情考验了国家治理体系的韧性,也推动了治理能力现代化进程。政府在应对危机中展现出更强的应急响应能力和政策执行力。未来,数字化治理、精准施策、风险防控将成为经济管理的重要方向。通过大数据、人工智能等技术手段,实现更高效、更科学的经济决策。

4.4 未来经济增长点的探索与布局

疫情催生了新的产业机会,也为未来经济增长提供了新方向。新能源、生物医药、智能制造、智慧物流等领域成为重点发展方向。与此同时,乡村振兴、消费升级、科技赋能等也在持续释放潜力。企业和社会各界正积极布局,为经济复苏后的可持续增长蓄势待发。

本文系发布作者个人观点,不代表梅花号立场,转载请注明出处!