今日全球疫情最新消息,新冠疫情全球最新消息

今日全球疫情最新消息综述

世卫组织宣布新冠疫情进入“低水平流行”阶段

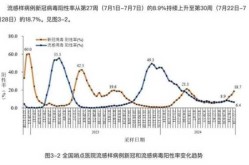

世界卫生组织最新发布消息,明确表示全球新冠疫情已进入“低水平流行”阶段。这一判断标志着疫情大流行的转折点已经到来。各国在应对疫情的过程中,逐步调整防控策略,将重点转向常态化管理与长期监测。全球新增病例与死亡人数大幅下降

根据最新数据,全球范围内的新增确诊病例和死亡人数均出现明显下降趋势。这一变化得益于疫苗接种的持续推进、医疗资源的优化配置以及公众健康意识的提升。许多国家开始放松部分防疫措施,逐步恢复正常社会秩序。新冠疫情大流行的转折点意义分析

新冠疫情从最初的爆发到如今的低水平流行,反映了全球公共卫生体系的快速响应能力和科学决策的重要性。这一转折点不仅意味着病毒传播速度的减缓,也预示着未来可能面临的挑战,包括病毒变异、疫苗覆盖率不均等问题。

非新冠传染病在多国持续扩散

布隆迪与安哥拉霍乱疫情数据更新

布隆迪和安哥拉近期报告了新的霍乱病例,显示出该地区公共卫生系统仍面临较大压力。布隆迪累计报告2378例霍乱病例,安哥拉则达到7410例。这些数字表明,霍乱在部分地区仍然活跃,尤其是在卫生条件较差的区域,亟需加强水源管理和疫苗接种工作。 (今日全球疫情最新消息,新冠疫情全球最新消息)

(今日全球疫情最新消息,新冠疫情全球最新消息)秘鲁黄热病与尼日利亚拉沙热病例报告

秘鲁确认了18例黄热病确诊病例,这提示该国需要进一步加强疫苗接种和蚊虫防控措施。与此同时,尼日利亚新增262例拉沙热疑似病例,这种由啮齿类动物传播的病毒性疾病,对当地医疗系统构成一定威胁,也提醒公众注意个人防护。猴痘在肯尼亚、卢旺达等国的传播情况

猴痘在肯尼亚、卢旺达、尼日利亚和赞比亚等地持续扩散,多个国家报告新增确诊病例。尽管猴痘的传播速度较慢,但其潜在风险不容忽视,特别是在免疫系统较弱的人群中可能引发严重后果。各国政府正在采取措施控制疫情蔓延。

尼帕病毒、登革热等疾病引发关注

孟加拉国尼帕病毒病死亡案例

孟加拉国近期报告了3例尼帕病毒病死亡病例,这一数据引发了当地和国际社会的高度关注。尼帕病毒是一种高致死率的病毒,主要通过接触受感染的动物或其分泌物传播,一旦感染,病情发展迅速,严重时可导致脑炎甚至死亡。此次事件再次敲响了公共卫生警钟,提醒各国加强对此类病毒的监测与防控。马来西亚登革热病例激增

马来西亚近期登革热病例数量显著上升,累计报告15369例,形势不容乐观。登革热由蚊子传播,夏季高温多雨的气候为蚊虫繁殖提供了有利条件。尽管政府已采取多项措施控制疫情,但病例数仍持续攀升,公众需提高警惕,做好防蚊灭蚊工作,减少感染风险。中国香港输入性登革热病例情况

中国香港近日新增1例输入性登革热病例,虽然数量不多,但仍显示出境外疫情对本地健康安全的影响。登革热的输入性病例可能带来局部传播风险,因此相关部门加强了对入境人员的健康筛查,并呼吁市民注意个人卫生和环境清洁,防止蚊虫滋生。

麻疹、白喉等疫苗可预防疾病仍需警惕

英国麻疹病例数上升

英国近期累计报告499例麻疹病例,这一数字的上升令人担忧。麻疹是一种高度传染性的病毒性疾病,主要通过空气传播,儿童是主要易感人群。尽管疫苗接种已广泛推广,但部分地区的接种率不足,导致疫情出现反弹。这提醒人们,疫苗接种仍是预防传染病最有效的方式之一。乍得麻疹疑似病例增加

乍得报告新增125例麻疹疑似病例,显示出该国在疫苗接种覆盖率和公共卫生体系上的挑战。麻疹不仅威胁个人健康,还可能引发大规模流行,尤其是在医疗资源有限的地区。加强疫苗接种宣传和落实,是控制疫情的关键措施。尼日尔白喉病例报告

尼日尔累计报告42例白喉病例,这一数据反映出白喉在部分地区仍有存在风险。白喉是一种由细菌引起的严重呼吸道感染,可通过飞沫传播,尤其对未接种疫苗的儿童危害极大。及时接种疫苗是预防白喉最直接有效的手段,各国应持续推动疫苗接种计划,确保全民免疫。

流感、钩端螺旋体病等新挑战出现

新加坡流感病例数据

新加坡近期累计报告558例流感确诊病例,这一数字显示出流感病毒在局部地区的活跃度。流感作为一种季节性传染病,每年都会在特定时间段内引发高峰。尽管疫苗接种和公共卫生措施已相对成熟,但病毒变异和人群免疫力的波动仍可能导致疫情反复。加强流感监测和疫苗推广,是应对这一挑战的关键。斯里兰卡钩端螺旋体病疫情

斯里兰卡累计报告1887例钩端螺旋体病病例,这一数据表明该国正面临钩端螺旋体病的严峻考验。钩端螺旋体病主要通过接触受污染的水或土壤传播,常见于雨季或洪水后。疫情的发生与环境卫生、排水系统以及居民健康意识密切相关。政府需加大卫生宣传力度,并改善基础设施,以减少疾病传播风险。伊拉克克里米亚-刚果出血热首例病例

伊拉克报告首例克里米亚-刚果出血热确诊病例,这一消息令人警觉。该病是一种由病毒引起的严重出血热,主要通过蜱虫叮咬传播,死亡率较高。此次病例的出现提醒人们,新型传染病可能在任何地方突然爆发。加强边境检疫、提高公众对疾病的认知,是防止疫情扩散的重要手段。

其他地区传染病动态

中国香港军团菌病病例统计

中国香港近期累计报告35例军团菌病病例,这一数字虽不算庞大,但依然值得警惕。军团菌病主要通过空气传播,常见于空调系统、热水供应系统等环境。疫情的出现可能与建筑设施管理不善或通风系统维护不到位有关。加强公共设施的定期检查和消毒,是预防此类疾病的重要措施。韩国结核病病例增长趋势

韩国累计报告4549例结核病病例,这一数据反映出结核病在该国仍是一个不容忽视的公共卫生问题。结核病属于慢性传染病,容易在人群密集区域传播。尽管现代医学已有较为成熟的治疗手段,但耐药性结核病的出现给防控工作带来新的挑战。政府需持续加大投入,提升筛查力度,并推广健康教育。其他地区疫情简要通报

除了上述提到的疾病外,全球其他地区也存在不同程度的传染病动态。例如,部分国家报告了新型流感病毒变异株的出现,部分地区因气候变化导致蚊媒疾病风险上升。这些信息表明,全球传染病形势依然复杂多变,需要各国保持高度警觉,及时采取应对措施。

全球疫情防控措施与应对策略

各国疫情监测与预警机制

全球各国在疫情持续演变的背景下,逐步建立起更加完善的疫情监测与预警系统。通过实时数据追踪、病毒基因测序和病例溯源,各国能够更早发现潜在风险并迅速响应。例如,部分国家已实现对多种传染病的联合监测,确保在疫情初期就能采取有效干预措施。国际合作与资源共享

面对全球性公共卫生挑战,国际合作成为关键。世卫组织等国际机构持续推动疫苗、医疗物资和防疫技术的共享,帮助低收入国家提升防控能力。同时,多国在数据互通、科研协作和应急响应方面展开紧密合作,形成抵御疫情反弹的合力。防控政策调整与公共卫生教育

随着疫情形势的变化,各国不断优化防控政策,从严格的封控措施转向更具针对性的管理方式。同时,加强公众健康教育,提高民众对传染病的认知和防范意识,成为疫情防控的重要组成部分。通过社区宣传、学校课程和媒体传播,让更多人了解如何保护自己和他人。

疫情对全球经济与社会的影响

医疗系统压力与资源分配

疫情持续影响全球医疗系统的运行效率,尤其是在疫情高峰期,医院床位、呼吸机和医护人员面临巨大压力。许多国家在疫情初期出现医疗资源短缺的问题,导致患者无法及时获得救治。即便在疫情缓和后,医疗系统的恢复仍需时间,尤其是一些发展中国家,医疗基础设施薄弱,资源分配不均问题依然存在。经济复苏与疫情反弹风险

全球经济在疫情后经历了一段艰难的复苏期,许多行业受到严重冲击,如旅游业、餐饮业和零售业等。尽管部分国家经济逐步回暖,但疫情反复带来的不确定性仍然威胁着经济稳定。企业面临供应链中断、劳动力短缺等问题,而消费者信心的恢复也显得缓慢。如何平衡疫情防控与经济发展,成为各国政府的重要课题。社会心理与公众健康意识提升

疫情不仅改变了人们的日常生活方式,也深刻影响了社会心理状态。长期的隔离、社交限制和信息过载导致焦虑、抑郁等心理问题加剧。与此同时,公众对健康问题的关注度显著提高,更多人开始重视个人卫生、疫苗接种和定期体检。这种变化为未来公共卫生政策的实施提供了新的契机,也推动了健康生活方式的普及。

未来疫情发展趋势预测

疫情可能反弹的风险因素

全球范围内,人口流动频繁、疫苗接种覆盖率不均以及公共卫生体系的差异,都可能成为疫情反弹的隐患。部分国家在疫情缓和后放松了防疫措施,导致局部地区出现新的感染高峰。此外,气候变化、极端天气事件频发也可能影响传染病的传播模式,增加防控难度。新型病毒变异可能性分析

尽管目前新冠变异株的传播速度有所放缓,但病毒仍在不断进化,新型变异株的出现仍不可忽视。科学家持续监测病毒基因序列的变化,一旦发现具有更强传染性或致病性的变异株,全球防疫体系需要迅速调整应对策略。疫苗研发与更新的速度将直接影响未来疫情的控制效果。全球防疫体系的长期建设方向

面对未来的不确定性,各国需进一步完善防疫基础设施,提升疾病监测、快速响应和医疗资源调配能力。国际合作将成为关键,信息共享、技术协作和疫苗公平分配将决定全球抗疫成效。同时,加强公众健康教育,提高全民防疫意识,也是构建长效防疫体系的重要组成部分。

结语:全球抗疫形势与未来展望

当前疫情总体态势总结

全球新冠疫情已进入“低水平流行”阶段,新增病例和死亡人数显著下降,标志着大流行趋势逐渐减弱。然而,其他传染病如霍乱、登革热、黄热病等仍在多地持续扩散,显示出公共卫生挑战并未完全消失。各国在应对新冠的同时,仍需关注其他疾病的威胁。国际社会应加强协作

面对复杂的全球疫情形势,国家之间的合作显得尤为重要。信息共享、疫苗分配、医疗资源调配以及科研成果的互通,都是有效防控疫情的关键。只有通过紧密的国际合作,才能更好地应对未来可能出现的健康危机。展望未来疫情防控与公共卫生体系建设

未来的防疫工作将更加注重预防与长期规划。提升疾病监测能力、优化医疗资源配置、强化基层卫生服务,都是构建韧性公共卫生体系的重要方向。同时,公众健康意识的提升也将成为保障全民健康的基石。全球抗疫之路虽充满挑战,但只要团结一致,就能迎来更安全、更健康的明天。

本文系发布作者个人观点,不代表梅花号立场,转载请注明出处!