疫情放开后阳了还能上班吗,现在阳了还能上班吗

1. 疫情放开后“阳了”是否还能上班引发热议

1.1 公众关注焦点:阳性感染者能否正常上班

疫情放开后,社会对“阳了”是否能上班的讨论热度持续上升。许多人担心感染后是否会影响工作,甚至被单位辞退。这种焦虑情绪在职场中广泛传播,成为大家关注的热点话题。尤其在一些高强度、高接触的工作环境中,员工更担心自己一旦感染,是否会被视为“不安全因素”。

1.2 政策调整与社会心态变化

随着防疫政策的优化,社会对新冠的态度逐渐从“全面防控”转向“科学精准”。这一变化不仅影响了个人防护方式,也改变了企业和员工对感染后的应对策略。许多公司开始重新评估员工健康状况与工作安排之间的关系,而公众也在适应新的生活方式和工作模式。

1.3 社会舆论的两极分化

部分人认为,只要身体状况允许,感染后应尽快返岗,以减少对工作的影响。另一部分人则担忧传染风险,主张在完全恢复后再回到岗位。这种分歧让“阳了能否上班”成为一个充满争议的话题,也反映出当前社会对健康与工作的平衡探索。

1.4 媒体与专家发声

媒体对这一问题进行了大量报道,专家也纷纷发表意见,强调科学恢复的重要性。他们指出,虽然政策放宽,但员工的身体健康仍是首要考虑因素。同时,也有声音呼吁企业更加人性化地对待感染员工,给予更多理解和支持。

1.5 职场文化正在发生改变

越来越多的企业开始重视员工的心理状态和身体健康,不再单纯以“是否感染”作为判断标准。这种转变让“阳了能否上班”的讨论更具建设性,也为未来职场环境的优化提供了参考方向。

2. 新冠感染后转阴时间与恢复建议

2.1 不同感染阶段的转阴周期分析

新冠感染后的转阴时间因人而异,主要取决于个人体质、感染病毒株以及症状严重程度。初次感染通常需要7天至14天才能完全转阴,而二次感染的时间相对较短,一般在4天至10天之间。对于症状较轻的人群,可能在3到5天内就能转阴。但若出现高烧、持续咳嗽或呼吸困难等症状,恢复时间可能会延长。

2.2 恢复运动与工作的科学指导原则

感染后身体处于恢复期,不宜立即进行高强度运动或繁重工作。建议在症状消失且核酸检测或抗原检测转阴后,逐步恢复日常活动。第一周应以低强度运动为主,如散步、拉伸等,帮助身体适应。第二至第三周可尝试中等强度活动,如快走、瑜伽等。第四周后可根据自身情况恢复正常运动和工作节奏。返岗时也应从轻工作开始,避免熬夜、加班等高压行为,确保身体充分恢复。

2.3 转阴后如何判断是否适合返岗

判断是否适合返岗的关键在于身体状态和心理感受。如果感觉精力充沛、没有明显不适,可以考虑逐步返回工作岗位。但如果仍有乏力、头晕或持续咳嗽等症状,建议继续休息,等待身体进一步恢复。同时,保持良好作息和饮食习惯,有助于加快康复进程。

2.4 避免过早返岗带来的风险

过早返岗可能导致病情反复,甚至加重身体负担。尤其是在感染初期,免疫系统仍在恢复阶段,强行工作可能影响身体修复能力。此外,未完全恢复的情况下,也可能对同事造成传染风险。因此,合理安排休息时间,是保障自身健康和他人安全的重要措施。

2.5 如何与雇主沟通返岗计划

在身体条件允许的情况下,建议主动与雇主沟通返岗计划。说明当前的身体状况和恢复进度,提出逐步恢复工作的建议。许多企业已调整政策,支持员工根据实际情况灵活安排工作内容。通过积极沟通,既能保障自身权益,也能体现责任感和职业素养。

2.6 重视身体信号,避免盲目复工

每个人的身体恢复速度不同,不能一概而论。有些人可能在转阴后仍感到疲惫,这属于正常现象。此时应尊重身体信号,适当延长休息时间。只有在真正恢复后重返岗位,才能保证工作效率和身体健康,避免因急于复工而带来更大的负面影响。

2.7 建立科学的恢复习惯

除了关注转阴时间和返岗安排,还应养成良好的生活习惯。比如保持规律作息、均衡饮食、适度锻炼等。这些习惯不仅有助于快速恢复,还能提升整体免疫力,降低再次感染的风险。长期来看,这也是维护身心健康的重要基础。

2.8 社会支持在恢复过程中的作用

在恢复期间,来自家庭、朋友和同事的支持非常重要。无论是情感上的鼓励,还是实际生活中的帮助,都能让人感受到温暖和力量。同时,社会对感染者的包容态度,也有助于减少心理压力,让恢复过程更加顺利。

2.9 保持乐观心态,迎接新挑战

面对感染后的恢复期,保持积极乐观的心态至关重要。虽然过程可能充满挑战,但只要坚持科学方法和合理安排,就能逐步恢复健康。每一次努力都是对自己负责的表现,也是对未来工作和生活的积极准备。

2.10 科学恢复是保障工作与健康的平衡点

感染后的恢复不是简单的“等病好”,而是需要有计划、有步骤地进行。通过科学的方法和合理的安排,既能保障身体健康,又能为重返岗位做好充分准备。这种平衡不仅关乎个人,也关系到整个职场环境的稳定与和谐。

3. 感染期间劳动合同与工资支付规定

3.1 法律保护:企业不得随意解除合同

在感染新冠期间,员工的合法权益受到法律保障。根据相关劳动法规定,企业不得以员工感染新冠为由单方面解除劳动合同。无论员工是处于隔离期、治疗期还是恢复期,用人单位都应依法维护其劳动关系,确保员工的基本权益不受侵害。

3.2 工资支付政策解读与执行情况

在员工因感染新冠需要隔离或治疗期间,企业仍需按照法律规定支付工资。具体而言,员工在隔离观察期间,用人单位应当按正常工作时间支付工资。若员工因病请假,也可根据实际情况协商处理,但不能无故扣减工资或停发补贴。

3.3 隔离期间的工资计算方式

不同地区对隔离期间的工资支付标准可能略有差异,但总体原则是保障员工基本生活需求。通常情况下,员工在隔离期间的工资应不低于当地最低工资标准。部分企业还会根据自身政策,提供额外补助或福利,以支持员工度过困难时期。

3.4 员工如何确认自己的工资权益

如果员工对工资支付有疑问,可以主动向人力资源部门咨询,了解具体的工资发放政策。同时,也可以通过官方渠道查询最新的劳动法规,确保自己的权益得到充分保障。必要时,可寻求法律援助,维护自身合法权益。

3.5 企业是否有义务提供健康保障

除了工资支付外,企业在员工感染期间也应承担一定的社会责任。例如,提供必要的健康支持、心理疏导以及合理的返岗安排。企业应建立完善的防疫机制,保障员工在疫情期间的工作环境和身心健康。

3.6 员工如何应对企业不合理行为

如果员工遇到企业无故拖欠工资、变相解雇或侵犯其他合法权益的情况,应及时保留证据,并通过合法途径维权。可以通过劳动仲裁、法律诉讼等方式,维护自己的劳动权益。同时,也可以向当地劳动监察部门投诉,获得专业支持。

3.7 劳动合同中是否应包含防疫条款

随着疫情常态化,越来越多的企业开始在劳动合同中加入防疫相关内容,如隔离期间的工资支付、远程办公安排等。这些条款有助于明确双方权利义务,减少后续纠纷。员工在签订合同时,应仔细阅读相关条款,确保自身权益不受损害。

3.8 员工如何利用法律武器保护自己

面对疫情带来的不确定性,员工应增强法律意识,了解自身的权利和义务。可以通过学习相关法律法规、参加法律讲座或咨询专业人士,提升自我保护能力。只有掌握法律知识,才能在关键时刻有效维护自身利益。

3.9 企业如何平衡管理与员工权益

企业在管理过程中,应兼顾员工权益与企业运营需求。在员工感染期间,企业应给予合理支持,避免因过度管理而引发劳资矛盾。同时,也要加强内部沟通,确保员工了解相关政策,营造和谐的职场氛围。

3.10 劳动权益保障是社会稳定的重要基础

劳动权益的保障不仅关乎个人,也影响整个社会的稳定与发展。只有当员工感受到被尊重和关爱,才能更加积极地投入工作,为企业创造更大价值。因此,企业和员工都应共同努力,构建一个公平、公正、安全的劳动环境。

4. 阳性后如何克服心理恐惧与保持积极心态

4.1 心理健康的重要性与应对策略

面对阳性确诊,很多人会感到焦虑、害怕甚至无助。这种情绪是正常的,但如果不及时调整,可能会影响身体恢复和日常生活。保持心理健康是康复过程中不可忽视的一环。可以通过深呼吸、冥想、写日记等方式缓解压力,让内心更加平静。

4.2 社会支持与自我调节方法

在感染期间,家人、朋友的关心和支持能带来极大的心理安慰。不要独自承受压力,多与信任的人交流,分享自己的感受。同时,也要学会自我调节,比如听音乐、看喜欢的节目、做简单的家务等,让自己保持轻松愉快的心情。

4.3 正视疾病,减少无谓恐慌

新冠虽然具有传染性,但大多数人在科学防护和合理治疗下都能顺利康复。了解疾病的基本知识,有助于消除误解和恐惧。可以查阅权威医学资料,或者咨询医生,获取准确信息,避免被网络谣言误导。

4.4 建立积极的生活节奏

即使在隔离期间,也要尽量维持正常的生活规律。按时吃饭、保证睡眠、适当活动,这些都能帮助身体和心理同步恢复。不要因为生病就完全放弃日常习惯,保持稳定的生活节奏有助于增强免疫力。

4.5 接受现实,减少内耗

确诊阳性后,不必过度自责或后悔。每个人都会遇到困难,重要的是如何应对。接受现实,把精力放在恢复上,而不是纠结于过去的选择。这样的心态更容易让人走出低谷,迎接新的开始。

4.6 寻求专业心理帮助

如果情绪持续低落,影响到日常生活,不妨寻求心理咨询师的帮助。专业的心理疏导能够有效缓解焦虑和抑郁情绪,帮助人更快地恢复心理平衡。很多平台现在都提供线上咨询服务,方便又安全。

4.7 通过运动释放负面情绪

适量的运动不仅能增强体质,还能改善心情。在身体允许的情况下,可以尝试散步、拉伸、瑜伽等轻度运动,帮助释放压力,提升精神状态。运动时注意不要过度,以舒适为主。

4.8 与他人分享经验,互相鼓励

加入一些线上或线下的康复群组,和其他阳性患者交流经验,互相鼓励。分享彼此的故事,能让大家感受到不是一个人在战斗。这样的互动也能带来温暖和力量。

4.9 保持希望,相信未来会更好

每一次挑战都是成长的机会。阳性只是暂时的,康复是必然的结果。保持希望,相信自己有能力度过难关。每天给自己一点小目标,逐步实现,会让生活更有方向感和掌控感。

4.10 用积极思维引导行动

改变思维方式是克服恐惧的关键。试着用积极的语言代替消极的想法,比如“我可以做到”“我会慢慢好起来”。这种正向思维能帮助人更从容地面对困难,增强内在动力。

4.11 利用社交媒体传递正能量

在社交平台上分享自己的康复过程和积极心态,不仅能够激励他人,也能让自己获得更多的支持和鼓励。正能量的内容往往能带来意想不到的温暖和力量。

4.12 培养感恩之心,珍惜当下

在经历疾病后,很多人会重新审视生活。学会感恩身边的人和事,珍惜每一天的平静与健康。这种心态能让人更加平和,也更容易找到生活的意义和方向。

5. 隔离要求与症状观察注意事项

5.1 当地防疫政策对隔离的具体规定

每个地区的防疫政策可能有所不同,阳性感染者需要根据所在地的最新通知进行隔离。有些地方要求居家隔离,有些则可能建议集中隔离,具体以官方发布的信息为准。及时关注政府公告或社区通知,确保自己遵守相关规定,避免因不了解政策而带来不必要的麻烦。

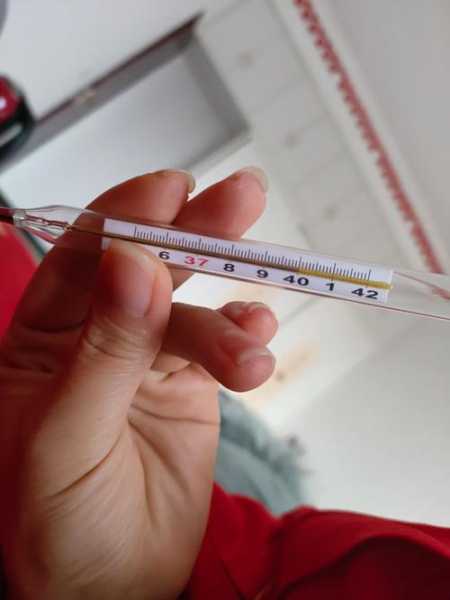

5.2 如何有效监测自身病情变化

在隔离期间,保持对自身健康状况的关注非常重要。每天记录体温、呼吸情况、是否有咳嗽、乏力等症状的变化。如果出现高烧不退、呼吸困难、胸痛等严重症状,应立即联系医疗机构寻求帮助。通过持续观察,能更早发现异常,及时处理。

5.3 注意休息,避免过度劳累

隔离期间,身体处于恢复阶段,充足的休息是关键。不要因为担心工作而强行熬夜或过度活动。合理安排作息时间,保证睡眠质量,有助于提高免疫力,加快康复速度。

5.4 保持良好卫生习惯,防止传染他人

即使在家中隔离,也要注意个人卫生。勤洗手、戴口罩、定期消毒常用物品,减少病毒传播的风险。同时,尽量避免与家人密切接触,使用独立的餐具和卫生间,保护他人的健康。

5.5 保持与家人或社区的沟通联系

隔离期间,与家人或邻居保持联系很重要。可以定期向他们汇报自己的身体状况,让他们了解你的需求。如果有生活上的困难,如买菜、送药等,也可以请求帮助,避免因孤立无援而增加心理负担。

5.6 遵循医生或社区的指导建议

不同感染阶段,医生或社区工作人员可能会给出不同的建议。比如是否需要服药、何时可以解除隔离等。认真听取专业意见,并按照要求执行,有助于更安全、更有效地度过隔离期。

5.7 记录症状变化,便于后续就医参考

在隔离过程中,详细记录每天的症状变化,包括体温、精神状态、食欲等。这些信息在后续就医时非常有用,能帮助医生更快判断病情,制定合适的治疗方案。

5.8 避免擅自外出,遵守隔离规定

隔离期间,尽量不要外出,除非有紧急情况。擅自离开隔离点不仅违反规定,还可能造成疫情扩散。如果确实需要外出,必须提前报备并采取严格的防护措施,确保不给他人带来风险。

5.9 心理调适同样重要,避免焦虑情绪

隔离期间,长时间独处容易引发焦虑或孤独感。可以通过听音乐、看书、做手工等方式转移注意力,保持心情稳定。必要时,也可以寻求心理咨询师的帮助,缓解心理压力。

5.10 做好返岗前的准备,逐步适应工作节奏

当隔离结束,身体感觉良好时,可以开始为返岗做准备。从轻工作做起,逐步增加工作量,避免一开始就高强度工作。同时,与雇主沟通自己的恢复情况,确保工作安排合理,不会对身体造成负担。

5.11 注意饮食营养,增强身体抵抗力

隔离期间,饮食要清淡易消化,多吃富含蛋白质和维生素的食物,如鸡蛋、蔬菜、水果等。避免油腻、辛辣食物,以免加重肠胃负担。合理的饮食有助于身体更快恢复,提高免疫力。

5.12 留意周围环境,预防二次感染

即使已经进入恢复期,也要注意居住环境的清洁和通风。保持室内空气流通,定期打扫卫生,减少病菌滋生的机会。同时,避免去人多的地方,降低再次感染的风险。

6. 返岗工作流程与雇主沟通要点

6.1 是否需要提供核酸检测结果

目前大多数地区已经不再强制要求阳性感染者提供核酸检测阴性证明才能返岗。但具体情况仍需根据当地政策和企业内部规定来判断。如果企业有特殊要求,可以提前与相关部门确认,确保自己符合返岗条件。

6.2 与雇主协商返岗计划与工作安排

在身体状况稳定后,应主动与雇主沟通返岗意向。可以通过邮件、电话或面对面的方式说明自己的恢复情况,并提出返岗时间建议。同时,也可以根据自身状态,协商是否需要调整工作内容或减轻工作强度,以便更好地适应返岗节奏。

6.3 明确返岗后的健康状况与工作状态

返岗前,要确保自己没有持续的不适症状,如咳嗽、乏力、发热等。如果仍有轻微症状,可以向雇主说明情况,争取更多适应时间。保持诚实沟通,有助于建立信任,也能让雇主更合理地安排工作。

6.4 提前了解企业内部的防疫措施

不同企业对员工返岗后的防疫管理可能有所不同。有些公司可能会要求佩戴口罩、定期测温或进行健康申报。提前了解这些规定,有助于做好准备,避免因不了解政策而影响工作。

6.5 根据身体状况逐步恢复工作强度

返岗初期,不要急于恢复到原来的高强度工作状态。可以根据自己的体力和精神状态,从轻量级任务开始,逐步增加工作量。这样既能保证工作效率,也能避免身体过度疲劳。

6.6 主动汇报身体恢复进展

在返岗过程中,可以定期向雇主或同事汇报自己的身体状况,比如是否有疲劳感、是否需要休息等。这种透明的沟通方式有助于营造良好的工作氛围,也能让团队更理解和支持你的恢复过程。

6.7 避免因心理压力影响工作效率

感染新冠后,有些人可能会因为担心传染他人或工作表现不佳而产生心理压力。这时候,保持积极心态非常重要。可以通过与同事交流、适当放松等方式缓解压力,让自己更快融入工作环境。

6.8 与同事保持良好沟通,减少误解

部分同事可能会对阳性感染者存在一定的担忧或误解。这时候,可以通过坦诚沟通,解释自己的恢复情况和防护措施,消除不必要的顾虑。良好的沟通有助于维护团队和谐,提升整体工作效率。

6.9 确保工作环境安全,保护自己和他人

返岗后,要继续遵守个人防护措施,如勤洗手、戴口罩、保持社交距离等。同时,也要关注办公环境的卫生状况,配合公司防疫安排,共同营造一个安全的工作空间。

6.10 如有不适及时调整工作安排

如果在返岗过程中感到身体不适,不要硬撑。可以及时与雇主沟通,申请调整工作内容或暂时休息。保护好自己的健康,才是长期工作的基础。

6.11 建立健康的作息与工作习惯

返岗后,尽量保持规律的作息时间,避免熬夜和过度加班。合理的作息不仅能帮助身体恢复,也能提升工作效率和专注力。良好的工作习惯是长久发展的关键。

6.12 保持与雇主的持续沟通,灵活应对变化

疫情形势可能随时变化,企业政策也可能随之调整。保持与雇主的持续沟通,有助于及时了解最新动态,并根据实际情况灵活调整自己的工作安排,确保顺利适应新的工作环境。

7. 综合建议:科学恢复、保障权益、安全返岗

7.1 逐步恢复工作状态的合理建议

感染新冠后,身体需要时间来修复和恢复。在转阴后,不要急于投入高强度工作,而是要根据自身状况,制定合理的恢复计划。可以从轻量级任务开始,逐步增加工作内容,让身体有一个适应的过程。这样既能避免过度疲劳,也能提高工作效率。

7.2 保持良好心态,积极面对工作与生活

心理状态对恢复至关重要。感染后可能会产生焦虑或担忧,但保持乐观和积极的心态有助于更快康复。可以通过与亲友交流、进行适量运动或培养兴趣爱好来缓解压力,让自己以更轻松的状态迎接工作和生活。

7.3 明确自身权利,依法维护合法权益

企业在员工感染期间不得随意解除劳动合同,且应按照规定支付工资。如果遇到不公正待遇,可以及时向劳动部门或法律机构寻求帮助,依法维护自己的权益。了解相关法律法规,是保护自己利益的重要手段。

7.4 主动沟通,建立信任与支持关系

与雇主和同事保持良好的沟通,能够减少误解和压力。在返岗初期,可以主动说明自己的恢复情况,并表达愿意配合工作的态度。这种开放的态度有助于建立信任,也让团队更加理解和支持你的恢复过程。

7.5 遵守防疫措施,保障自身与他人健康

即使已经转阴,仍需注意个人卫生和防护。佩戴口罩、勤洗手、保持社交距离等措施,不仅能保护自己,也能减少对他人的影响。积极配合企业防疫安排,是对自己和他人负责的表现。

7.6 合理安排作息,避免过度劳累

感染后的身体较为脆弱,需要充足的休息。返岗后,尽量保持规律的作息时间,避免熬夜和长时间工作。合理的休息安排有助于提升精力和专注力,也能让身体更快恢复到最佳状态。

7.7 关注身体信号,及时调整工作节奏

在返岗过程中,如果感到疲劳、头晕或不适,不要忽视这些信号。可以向雇主申请调整工作内容或休息时间,给自己更多恢复的空间。尊重身体需求,才能更好地投入工作。

7.8 加强营养摄入,促进身体恢复

饮食对身体恢复有直接影响。感染后,应注重摄入富含蛋白质、维生素和矿物质的食物,增强免疫力。同时,保持充足的水分摄入,有助于排出体内毒素,加快康复速度。

7.9 借助社会资源,获取更多支持与帮助

如果在恢复过程中遇到困难,可以寻求家人、朋友或专业机构的帮助。一些社区或企业也会提供心理辅导、健康咨询等服务,利用这些资源能够更顺利地度过恢复期。

7.10 保持长期健康意识,预防再次感染

疫情虽然放开,但健康仍是第一位。日常生活中要注意锻炼身体、保持良好习惯,提高自身免疫力。只有拥有健康的体魄,才能更好地应对工作和生活的挑战。

7.11 理解与包容,营造和谐工作环境

社会对感染者的理解和支持非常重要。无论是企业还是同事,都应该以包容的心态看待返岗员工,给予必要的关心和帮助。这种相互理解的氛围,能让每个人都能安心工作,共同进步。

7.12 持续关注政策变化,灵活调整应对策略

疫情形势可能随时变化,相关政策也可能随之调整。保持对最新信息的关注,能够帮助自己及时适应新的工作环境和要求。灵活应对变化,是长久发展的关键。

本文系发布作者个人观点,不代表梅花号立场,转载请注明出处!