疫情上海死亡人数总数,上海疫情共死亡多少人

1. 上海疫情死亡人数总体情况分析

1.1 上海疫情死亡人数的统计时间线

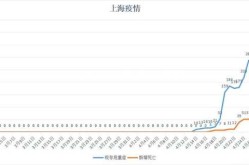

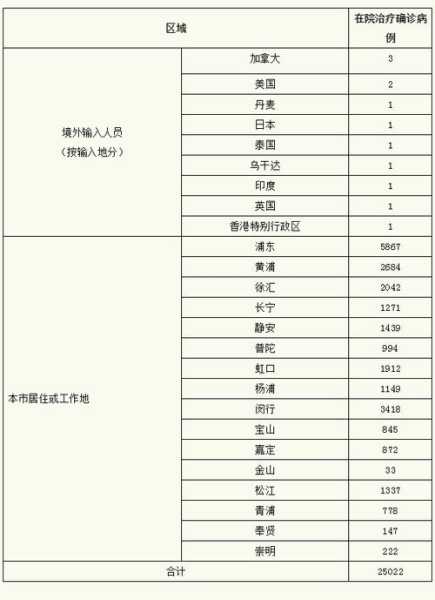

3月1日至4月30日,上海累计报告阳性感染者超过55万例,其中确诊病例5万多人,无症状感染者近50万。这一阶段共记录422例新冠死亡病例,总死亡率为0.763‰。数据来源于微信公众号文章。

截至4月25日,上海累计死亡病例为190例,年龄跨度从33岁到101岁,平均年龄82.52岁。其中,70岁以上老人占比高达86.32%。澎湃新闻提供了这一数据。

到5月14日24时,上海累计死亡人数上升至571人,若以确诊人数57114人为基数计算,病死率接近1%。八点健闻是该数据的来源。

1.2 不同时间节点下的死亡人数对比

从3月1日到4月30日,上海的死亡病例数从最初的几十例逐步攀升,最终达到422例。这段时间内,死亡人数增长趋势明显,尤其是进入4月后,死亡人数快速上升。

(疫情上海死亡人数总数,上海疫情共死亡多少人)

(疫情上海死亡人数总数,上海疫情共死亡多少人)在4月25日,死亡人数为190例,而到5月14日,数字翻倍至571例。这说明疫情在后期对高龄人群的冲击更为严重,死亡人数呈现加速增长态势。

数据显示,随着时间推移,死亡人数与确诊人数之间的比例也在变化。初期病死率较低,但随着疫情发展,特别是老年人群感染增加,病死率逐渐上升。

1.3 死亡人数与确诊人数的关系探讨

从整体来看,上海的死亡人数与确诊人数之间存在一定的正相关关系。随着确诊人数的增加,死亡人数也随之上升,尤其是在疫情高峰期。

病死率的变化反映了疫情对不同群体的影响差异。初期病死率较低,但随着高龄人群感染比例上升,病死率明显提高,达到0.999%。

数据表明,虽然确诊人数庞大,但死亡人数相对可控,这可能与医疗资源的调配、疫苗接种率以及基础疾病管理有关。但也反映出部分高风险人群的脆弱性。

2. 上海疫情死亡病例的人口学特征

2.1 年龄分布:高龄老人为主要死亡群体

上海疫情中,死亡病例的年龄分布呈现出明显的集中趋势,绝大多数患者为高龄老人。数据显示,平均死亡年龄达到82.52岁,接近上海市民的平均预期寿命。

在4月25日统计的190例死亡病例中,70岁以上老人占比高达86.32%。这说明高龄人群在疫情中面临更高的风险,尤其是患有基础疾病的老年群体。

最小死亡年龄为33岁,最大为101岁,显示出疫情对不同年龄段人群的影响存在差异。但总体来看,死亡人数主要集中在80岁以上的老年人群。

高龄人群的免疫系统较弱,且多数人患有慢性病,如高血压、糖尿病、心脑血管疾病等,这些因素都可能加重新冠感染后的病情发展。

医疗资源的紧张和救治难度的增加,使得高龄患者在疫情中更容易出现严重后果,这也成为死亡病例的主要构成部分。

2.2 性别比例与死亡率关系分析

目前公开的数据中,关于性别比例的信息较为有限,但已有研究显示,男性在某些疫情阶段的死亡率略高于女性。

这一现象可能与男性群体中基础疾病发病率较高有关,例如心血管疾病和慢性呼吸系统疾病在男性中更为普遍。

同时,男性在疫情期间可能更少关注自身健康状况,或者在就医及时性上存在差异,也可能影响死亡率。

不过,从整体数据来看,性别对死亡率的影响并不显著,更多因素还是集中在年龄和基础疾病上。

未来如果能进一步细化性别统计数据,将有助于更精准地评估不同人群的疫情风险,并制定更有针对性的防护措施。

2.3 基础疾病在死亡病例中的作用

多数死亡病例在感染新冠病毒前已患有多种基础疾病,如高血压、糖尿病、慢性阻塞性肺病等。这些疾病会显著增加感染后的重症风险。

数据显示,超过80%的死亡病例有至少一种慢性病史,这表明基础疾病是导致病情恶化的关键因素之一。

疫情期间,由于医疗资源紧张,部分基础疾病患者的日常管理受到影响,可能加剧了病情的发展。

对于患有基础疾病的高龄人群来说,即使感染病毒后症状较轻,也可能因身体机能下降而难以恢复,最终导致死亡。

因此,在疫情防控中,加强对高龄及基础疾病患者的健康管理至关重要,这不仅能降低死亡率,也能提升整体公共卫生水平。

3. 上海疫情死亡数据的来源与权威性

3.1 不同媒体与机构的数据来源对比

上海疫情死亡数据的统计主要来自官方发布和主流媒体的报道,不同渠道的信息存在一定的差异。

澎湃新闻在4月25日发布的数据显示,上海累计死亡病例为190例,这一数据是基于当时官方通报的最新情况。

八点健闻在5月14日更新的数据则显示,上海累计死亡人数达到571人,这一数字明显高于此前的统计,说明数据随着时间推移不断更新。

微信公众号文章中提到的死亡人数为422人,时间范围是从3月1日至4月30日,数据来源为上海市卫健委的阶段性报告。

这些数据虽然都指向上海疫情中的死亡人数,但因统计口径、时间点和信息来源不同,导致结果存在波动,也引发公众对数据一致性的关注。

3.2 官方统计与第三方报道的差异

官方统计数据通常来源于上海市卫健委或国家卫生健康委员会,具有较高的权威性和规范性。

第三方媒体报道如澎湃新闻、八点健闻等,更多依赖于公开资料和现场调查,可能在数据解读上存在主观性。

在某些情况下,第三方媒体会根据现有信息进行推测或整合,从而得出不同的结论,这可能影响公众对疫情真实情况的理解。

例如,部分媒体在分析病死率时,采用了确诊人数作为基数,而官方统计可能更注重实际死亡人数与感染人数之间的比例关系。

这种差异提醒公众,在阅读相关报道时应保持理性判断,参考多个来源以获得更全面的信息。

3.3 数据透明度与公众信任度问题

疫情期间,数据的透明度成为公众关注的焦点之一。人们希望看到更加详细、实时和可验证的信息。

上海市政府在疫情初期曾多次召开新闻发布会,公布疫情数据和防控措施,试图增强公众信心。

然而,随着疫情发展,部分市民对数据更新速度和准确性产生质疑,尤其是在医疗资源紧张的情况下。

数据透明度不仅关乎政府形象,也直接影响民众对疫情防控政策的信任程度。

提高数据公开的及时性、准确性和可追溯性,有助于建立公众对防疫工作的长期信任,也为后续政策制定提供坚实依据。

4. 疫情背景下上海医疗资源与应对措施

4.1 高龄患者救治压力与医疗资源分配

上海疫情中,高龄患者成为死亡病例的主要群体,这直接反映出医疗系统在面对老年群体时的压力。

随着感染人数激增,医院床位、呼吸机、医护人员等关键资源面临严重短缺,尤其是针对高龄患者的重症监护资源。

医疗资源的分配问题在疫情期间尤为突出,部分医院不得不临时改造病房,甚至启用方舱医院来缓解压力。

高龄患者往往伴有多种基础疾病,如高血压、糖尿病、心脑血管疾病等,这些因素增加了治疗难度和医疗负担。

在这种情况下,医疗系统的快速响应能力和资源调配效率成为决定患者生存率的关键因素。

4.2 疫情期间公共卫生政策对死亡率的影响

上海市政府在疫情期间采取了一系列公共卫生政策,包括封控管理、核酸检测、隔离观察等,旨在控制疫情蔓延。

这些政策虽然有效减少了病毒传播,但也对医疗资源的正常运转造成一定影响,尤其是在初期阶段。

封控措施导致部分慢性病患者无法及时就医,一些原本可以避免的病情恶化可能因此发生。

公共卫生政策的执行力度和科学性直接影响到疫情对人群健康的冲击程度。

如何在防控疫情的同时保障基本医疗服务,是未来公共卫生政策需要重点考虑的方向。

4.3 对未来疫情防控与健康管理的启示

疫情暴露了上海在应对突发公共卫生事件中的短板,尤其是在老年人口比例较高的城市中更为明显。

未来需要加强医疗资源配置,特别是在老年病科、重症监护等领域提升服务能力。

建立更加完善的慢性病管理体系,确保在紧急情况下,患者仍能获得必要的医疗支持。

加强社区医疗网络建设,提高基层医疗机构的应急处理能力,减少对大型医院的依赖。

通过数字化手段提升医疗信息共享和资源调度效率,为未来的疫情防控提供更有力的技术支撑。

本文系发布作者个人观点,不代表梅花号立场,转载请注明出处!