今日全国疫情31省新增,31个省今天新增多少例

今日全国31省新增确诊病例数据概览

2025年7月20日,全国31个省份及新疆生产建设兵团报告新增确诊病例200例。这个数字背后,反映出当前疫情的复杂性和不确定性。每一个新增病例都是对防疫工作的一次考验,也是对公众健康的一次提醒。

在这200例新增病例中,境外输入病例为52例,本土病例为148例。这一数据表明,虽然境外输入仍是重要风险来源,但本土传播的势头也不容忽视。疫情防控需要双管齐下,既要守住国门,也要筑牢内防。

境外输入病例主要集中在福建、广东、云南等沿海和边境地区,这些地方由于人员流动频繁,成为疫情输入的高风险区域。而本土病例则在广西、甘肃、广东等地集中爆发,显示出局部地区的防控压力正在加大。

在新增的148例本土病例中,有75例是由无症状感染者转为确诊病例。这意味着,部分地区的隐性传播链条尚未完全切断,病毒仍在悄悄蔓延。这种情况需要更严格的筛查和监测措施,以防止疫情进一步扩散。

(今日全国疫情31省新增,31个省今天新增多少例)

(今日全国疫情31省新增,31个省今天新增多少例)从整体来看,全国疫情仍处于可控范围内,但部分地区形势较为严峻。特别是广西和甘肃两地,新增病例数居高不下,成为当前疫情防控的重点区域。其他省份如广东、四川、安徽等地也出现一定数量的新增病例,说明疫情可能正在向更多地区蔓延。

每一个新增病例的背后,都可能牵动一个家庭的担忧和不安。对于公众而言,了解疫情动态不仅是出于好奇,更是为了做好自我防护和应对准备。因此,及时、准确地发布疫情信息,是政府和媒体的重要责任。

疫情数据的变化,反映了各地防疫工作的成效与不足。通过分析这些数据,可以更好地识别问题所在,优化防控策略,提高应对效率。同时,也能让公众更加理性地看待疫情,减少不必要的恐慌。

新增病例的数据不仅是一个数字,它还承载着无数人的健康与安全。每一次数据更新,都是对防疫工作的实时反馈。只有不断调整和优化防控措施,才能有效遏制疫情的蔓延,保障人民生命安全。

面对疫情的持续变化,社会各界需要保持高度警惕,积极配合防疫工作。无论是个人还是单位,都要主动落实防控要求,共同构建起一道坚固的防线。

未来一段时间,疫情的发展仍然充满不确定性。各地政府和相关部门必须密切关注疫情动态,及时采取有效措施,防止疫情反弹。同时,公众也需要增强自我防护意识,科学应对疫情带来的挑战。

各省份今日新增新冠肺炎病例统计

广西今天新增病例最多,达到52例。这个数字让当地防疫部门不得不提高警惕,尤其是在疫情传播较为活跃的区域,需要加强排查和隔离措施,防止病毒进一步扩散。

甘肃紧随其后,新增49例确诊病例。这说明该地区疫情防控形势依然严峻,尤其是部分重点区域,必须持续关注疫情动态,确保各项防控政策落实到位。

广东今天新增18例本土病例,虽然数量不如广西和甘肃多,但作为经济大省和人口流动密集地,任何新增病例都可能引发连锁反应,因此需要保持高度警觉。

四川新增16例确诊病例,主要集中在一些人员往来频繁的城市。这些地区的防疫工作压力不小,需要进一步强化监测和应急响应机制,避免疫情扩大。

安徽今天新增7例病例,虽然数量不多,但也不能掉以轻心。特别是在农村和城乡结合部,可能存在一定的传播风险,需要加强宣传和引导,提高居民的防范意识。

上海新增3例本土病例,作为一线大城市,任何新增病例都会引起广泛关注。相关部门需要迅速采取行动,及时追踪密切接触者,确保不出现大规模传播。

江西新增2例病例,虽然规模不大,但也不能忽视。特别是近期周边地区疫情有所波动,江西的防疫工作需继续保持高压态势,防止输入性病例引发本地传播。

内蒙古新增1例本土病例,虽然数量少,但考虑到该地区与多个国家接壤,境外输入风险依然存在。因此,边境地区的防控措施不能松懈,要持续做好入境人员的筛查和管理。

其他省份如福建、云南、四川等也出现了不同程度的新增病例,反映出全国范围内的疫情仍处于动态变化中。各地政府需要根据实际情况,灵活调整防控策略,确保疫情可控。

每一个新增病例的数据背后,都是对防疫工作的考验。通过细致的统计和分析,可以更清晰地了解疫情在不同地区的分布情况,为后续防控提供科学依据。同时,也能帮助公众更好地认识当前形势,增强自我防护意识。

新增病例中无症状感染者转为确诊情况

今天全国新增的200例确诊病例中,有82例来自无症状感染者的转化。这个数字反映出当前疫情传播的隐蔽性和复杂性,尤其是在一些重点地区,无症状感染者成为疫情防控的重要隐患。

在所有转化病例中,广东是最大的“贡献者”,有3例由无症状感染者转为确诊病例。这说明广东地区的疫情监测和追踪工作依然面临较大压力,必须持续加强筛查力度,防止隐匿传播。

广西紧随其后,有39例无症状感染者转为确诊病例。这一数字让人担忧,因为广西近期本土病例数量较多,如果无症状感染者未能及时发现和隔离,很容易导致疫情进一步扩散。

甘肃也有29例无症状感染者转为确诊,显示出该地区在防控工作中仍存在一定的薄弱环节。特别是部分农村和偏远地区,可能存在监测盲区,需要进一步优化防控机制。

四川、安徽等地也分别有5例和1例无症状感染者转为确诊。虽然数量不多,但这些数据提示我们,任何地区的防疫都不能掉以轻心,必须保持高度警惕。

境外输入病例中有3例由无症状感染者转为确诊,全部集中在广东。这说明境外输入的风险依然存在,尤其是通过口岸进入的人员,需要更加严格的健康监测和隔离措施。

无症状感染者转为确诊的现象,对疫情防控提出了新的挑战。这类人群在没有明显症状的情况下,可能已经具备传染性,给病毒传播带来更大不确定性。

各地政府在面对无症状感染者时,需要加强流行病学调查,扩大核酸检测范围,确保能够第一时间发现潜在风险。同时,也要加强对公众的健康教育,提高自我防护意识。

这些转化病例的存在,也让公众更加关注疫情的动态变化。很多人开始主动查询每日新增数据,了解自己所在地区的疫情状况,从而做出更合理的出行和生活安排。

无症状感染者转为确诊的情况,不仅是对防疫工作的考验,也是对社会整体应对能力的检验。只有通过科学防控和全民参与,才能有效遏制疫情蔓延,保障人民生命安全。

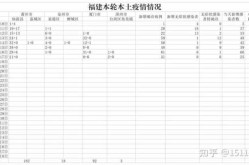

境外输入病例分布及防控措施

今天全国新增的200例确诊病例中,境外输入病例共有52例。这些病例主要集中在几个重点入境省份,反映出当前国际疫情形势对国内防控工作的影响依然显著。

福建是境外输入病例最多的省份,有12例。这与福建作为沿海开放城市的地理位置密切相关,口岸人员流动频繁,增加了病毒输入的风险。因此,当地防疫部门需要持续加强口岸管控和入境人员健康监测。

广东紧随其后,有11例境外输入病例。广东作为经济大省,外来人口多,交通网络发达,使得疫情防控压力较大。针对这一情况,广东省采取了更为严格的入境隔离政策,确保每一例输入病例都能被及时发现和处理。

云南、内蒙古、江西等省份也都有一定数量的境外输入病例。其中,云南有6例,内蒙古5例,江西4例。这些地区虽然疫情相对平稳,但也不能掉以轻心,必须保持警惕,防止疫情从外部输入。

四川、北京、上海等地也有少量境外输入病例,分别为4例、2例和2例。这些城市都是人口密集区,一旦出现输入病例,极易引发局部传播。因此,各城市都加强了对机场、火车站等交通枢纽的防控力度。

天津、江苏、山东等地各有1例境外输入病例。虽然数量不多,但每一次输入都可能带来新的传播链。相关部门需要持续关注这些地区的动态,确保防控措施落实到位。

境外输入病例的分布情况显示,目前我国疫情防控的重点仍在于边境和口岸区域。各地政府根据实际情况,制定相应的防控策略,如强化入境人员管理、提高核酸检测频次等。

针对境外输入病例,国家卫健委多次强调要严格落实“外防输入”政策,加强对入境人员的全流程管理。从登机到隔离,每一个环节都不能疏漏,确保疫情不通过任何渠道进入国内。

国际疫情形势的不确定性,也让国内防疫工作面临更大挑战。一些国家和地区疫情反复,增加了病毒变异和传播的可能性。因此,国内防控措施需要随时调整,以应对不断变化的形势。

在防控境外输入的同时,也要注重本土疫情的监测和处置。只有做到内外兼顾,才能真正筑牢疫情防控的防线,保障人民群众的生命安全和身体健康。

疫情防控现状与挑战

当前全国疫情总体态势依然复杂,虽然新增病例数较前期有所下降,但部分地区仍存在局部聚集性疫情,给疫情防控带来一定压力。各地政府和相关部门正密切关注疫情动态,及时调整防控策略。

高风险地区仍然是疫情防控的重点区域,特别是广西、甘肃等省份,今日新增病例较多,防控措施必须更加严格。这些地区的防疫部门正在加大核酸检测频次,强化重点人群的健康管理,确保疫情不扩散。

社会公众对疫情的关注度持续上升,尤其是在疫情数据公布后,许多民众开始主动关注本地防疫政策,积极参与核酸检测和疫苗接种。这种积极态度为疫情防控提供了重要支持,但也需要更多科学引导,避免不必要的恐慌。

一些地方在落实防控措施时还存在执行不到位的情况,比如部分社区未能及时排查重点人群,个别企业未严格执行员工健康监测制度。这些问题需要引起重视,确保每一项防控措施都能落到实处。

公众对疫情的应对方式也在发生变化,越来越多的人开始注重个人防护,如佩戴口罩、保持社交距离、减少非必要出行等。这些行为习惯的养成,有助于降低病毒传播风险,是疫情防控的重要一环。

疫情防控不仅是一项政府工作,更需要全社会共同努力。只有公众积极配合,才能形成有效的联防联控机制。因此,加强防疫宣传、提升全民健康意识,是当前工作的关键任务之一。

在疫情防控过程中,信息透明和及时沟通尤为重要。各地政府通过多种渠道发布疫情动态和防控指南,帮助公众了解最新情况,增强信心,减少谣言传播。

一些基层单位在防疫工作中面临人手不足、资源紧张等问题,影响了防控效率。如何优化资源配置、提高工作效率,是当前亟需解决的问题。

随着夏季高温天气的到来,户外活动增多,人员流动频繁,可能增加疫情传播风险。因此,各地需提前做好预案,加强重点场所的防控管理,防止疫情反弹。

总体来看,疫情防控形势依然严峻,需要各方持续努力,既要抓好常态化防控,也要防范突发疫情。只有坚持科学精准施策,才能有效保障人民群众的生命安全和社会稳定。

未来疫情发展趋势预测与建议

专家对疫情走势的研判显示,当前全国疫情仍处于动态变化中,部分地区新增病例数波动较大,特别是广西、甘肃等省份,防控压力依然存在。专家普遍认为,随着夏季高温和人员流动增加,未来一段时间内局部疫情反弹的风险仍然不可忽视。

各地防疫政策正在逐步调整,以适应疫情新形势。一些省份已经开始优化核酸检测频次,针对重点人群实施更加精准的健康管理。同时,对于境外输入病例的防控措施也在不断强化,特别是在口岸城市和交通枢纽地区,加强入境人员闭环管理成为关键环节。

公众如何配合防疫工作,降低感染风险,是当前疫情防控的重要课题。个人防护意识的提升有助于减少病毒传播机会,比如继续保持佩戴口罩、勤洗手、保持社交距离等良好习惯。此外,及时关注官方发布的疫情信息,避免轻信和传播不实消息,也是每个公民应尽的责任。

随着疫苗接种覆盖率的提高,群体免疫屏障正在逐步建立,这为疫情防控提供了有力支撑。但疫苗保护效果并非绝对,因此仍需持续监测疫情发展,适时调整防控策略,确保公共卫生安全。

对于高风险地区,需要进一步加大资源投入,提升基层防控能力。包括加强医疗物资储备、优化核酸检测流程、提高医护人员待遇等,确保各项防控措施能够高效执行,防止疫情扩散。

社会各界应共同参与疫情防控,形成合力。企业、学校、社区等单位要严格落实防疫责任,加强对员工、学生和居民的健康管理。同时,鼓励公众积极参与防疫志愿服务,增强社会凝聚力。

未来一段时间内,疫情可能呈现区域性波动的特点,各地需根据实际情况灵活应对。政府应加强跨区域协调,避免因信息不对称导致防控措施重复或遗漏,确保全国范围内的防疫工作有序进行。

科技手段在疫情防控中的作用日益凸显。通过大数据分析、人工智能辅助诊断等方式,可以更快速地识别潜在风险点,为决策提供科学依据。同时,利用信息化平台加强信息共享,有助于提升整体防控效率。

防疫宣传工作仍需持续加强,尤其是在疫情数据频繁更新的情况下,公众容易产生焦虑情绪。相关部门应通过多种渠道发布权威信息,用通俗易懂的语言解释专业问题,帮助公众正确理解疫情形势,增强信心。

未来的疫情防控将更加注重科学性和精准性,既要保障人民生命健康,也要尽量减少对正常生活和经济活动的影响。只有坚持动态清零、精准防控的原则,才能实现长期稳定的疫情防控目标。

本文系发布作者个人观点,不代表梅花号立场,转载请注明出处!