新冠疫情是几级战备状态,新冠疫情属于几级疫情

1. 新冠疫情的应急响应级别与战备状态解读

1.1 新冠疫情被定性为特别重大突发公共卫生事件

新冠疫情爆发后,国家迅速将其定义为特别重大突发公共卫生事件。这一认定意味着疫情对公众健康和社会秩序构成了前所未有的威胁,需要最高级别的应急响应机制来应对。这一分类不仅体现了疫情的严重性,也为后续的防控措施提供了明确的方向。

1.2 国务院主导下的全国应急响应机制

面对新冠疫情,国务院发挥了核心领导作用,统筹全国范围内的应急响应工作。通过制定统一的政策和部署,确保各地在疫情防控中能够协调一致、高效推进。这种由中央政府主导的机制,有效避免了地方各自为政带来的混乱,提升了整体防控效率。

1.3 各级地方政府在国家统一指挥下的协同工作

在国家统一指挥下,各级地方政府积极落实防控任务,形成了上下联动、密切配合的工作格局。从基层社区到省级部门,每个环节都承担起相应的责任,确保各项防控措施落地见效。这种协同机制是疫情防控取得阶段性成果的重要保障。

2. 新冠疫情的法律地位与防控措施

2.1 《中华人民共和国传染病防治法》中的分类标准

新冠疫情发生后,国家依据《中华人民共和国传染病防治法》对疫情进行了科学分类。这部法律是全国范围内应对传染病的重要法律依据,明确了不同传染病的管理级别和防控要求。通过法律框架,为疫情防控提供了坚实的制度保障。

2.2 将新冠肺炎纳入乙类传染病并采取甲类管理措施

根据法律规定,新冠病毒被归类为乙类传染病,但考虑到其传播性强、危害大,国家决定对其采取甲类传染病的管理措施。这意味着对新冠患者的隔离、治疗、流调等环节都按照最严格的规范执行,确保防控工作不留死角。

2.3 法律依据对疫情防控工作的指导作用

法律不仅是防控工作的基础,更是确保措施合法合规的重要保障。在疫情防控过程中,各项政策和行动都严格遵循相关法律法规,既维护了公众健康,也保障了公民的基本权利。法律的权威性让社会各界对防疫工作更加信任和支持。

3. 疫情风险等级划分及其防控策略

3.1 四级疫情风险等级的定义与特点

新冠疫情发生后,国家根据疫情传播情况和风险程度,将全国划分为四个等级的风险区域。一级为低风险,主要指疫情基本稳定、无新增病例的地区;二级为中风险,存在少量散发病例但未形成大规模传播;三级为高风险,出现局部聚集性疫情,需加强防控;四级为极高风险,疫情严重,需要全面封锁和紧急响应。这种分级体系让各地能够根据实际情况采取更有针对性的措施。

3.2 分区分级精准施策的实施背景与意义

为了更高效地应对疫情,国家提出“分区分级精准施策”的防控策略。这一策略以县域为单位,结合人口密度、感染人数、传播链等情况,对不同地区进行动态评估和分类管理。通过这种方式,既能避免“一刀切”的过度防控,又能确保重点区域得到及时干预。这种灵活的管理模式,成为疫情防控的重要支撑。

3.3 不同风险等级地区的具体防控措施

在低风险地区,防控重点是日常监测和预防,鼓励居民保持良好卫生习惯,减少不必要的聚集活动。中风险地区则需要加强人员流动管理,对重点场所进行定期消毒,并对疑似病例进行快速排查。高风险地区要严格执行封闭管理,限制非必要人员流动,同时加大对医疗资源的调配力度。极高风险地区则可能采取全面封锁,所有人员必须居家隔离,生活物资由政府统一配送,确保疫情不扩散。

4. 新冠疫情的动态变化与常态化防控

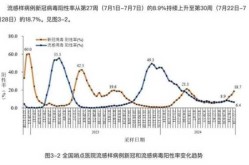

4.1 境内疫情的总体态势与发展趋势

新冠疫情在国内的发展经历了从爆发到逐步控制的过程。最初,疫情迅速蔓延,各地相继进入紧急状态。随着防控措施的不断加强,境内疫情逐渐得到控制,病例数量明显下降。目前,全国范围内疫情呈现零星散发的状态,大部分地区已经恢复到低风险水平。这种变化反映出疫情防控工作的成效,也为后续的常态化管理奠定了基础。

4.2 局部聚集性疫情与境外输入病例的管控

尽管整体疫情趋于稳定,但局部地区仍可能出现聚集性疫情。这些疫情多由少数输入病例引发,需要及时发现并快速响应。同时,境外输入病例的防控依然是重点任务之一。国家通过严格的入境隔离政策、核酸检测和健康监测,有效防止了境外疫情的再次大规模传播。这种“外防输入、内防反弹”的策略,成为当前疫情防控的重要手段。

4.3 全国疫情防控进入常态化阶段的现状与展望

如今,全国疫情防控已从应急状态逐步转向常态化。这意味着,疫情防控不再是临时性的措施,而是成为日常生活中的一部分。各地根据实际情况,制定相应的防控方案,确保社会秩序平稳运行。未来,随着疫苗接种率的提升和医疗资源的进一步优化,疫情防控将更加科学、精准,为经济社会发展提供有力保障。

本文系发布作者个人观点,不代表梅花号立场,转载请注明出处!