广州疫情感染链17天增至110人(广州hiv感染人数)

朋友们,最近广州的健康警报牵动着大家的心。短短17天,一条新冠感染链就迅速攀升至110人!更值得关注的是,另一场关乎健康的持久战——HIV防控,数据同样不容忽视。今天,咱们就一起直面这两组数字背后的现实。

1.1 COVID-19感染链爆发背景与时间线

- 风暴起点: 时间回到2021年5月21日,广州荔湾区报告了本轮疫情的起点。记住这个时间点,风暴从这里开始酝酿。

- 惊人的速度: 仅仅17天!从5月21日到6月6日,数字飙升了。广州市报告了98例阳性病例,加上佛山、茂名、湛江的关联病例,这条感染链快速增至110人。这传播速度,是不是让你心头一紧?

- 关键节点: 6月6日当天,广州新增4例感染者(确诊3例+无症状1例)。卫健委明确说明,这4例都是主动排查揪出来的,说明防控网在发力。

- 核心风暴眼: 这110人的感染链,高度集中在荔湾区白鹤洞街的封闭区域。想象一下,一个区域短时间内聚集这么多病例,防控压力有多大?这就是当时真实的抗疫前线。

1.2 HIV感染数据现状与趋势

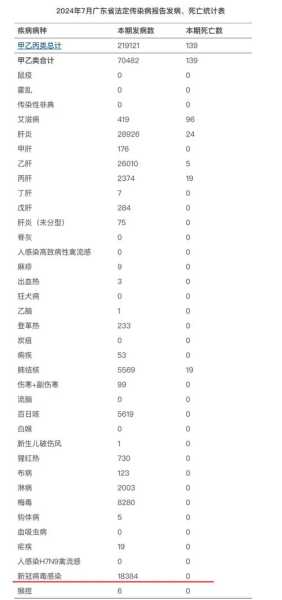

- 庞大的基数: 把目光转向更广泛的健康挑战——HIV/AIDS。截至2022年10月底,一个沉甸甸的数字摆在我们面前:广东省现存活着的艾滋病病毒感染者和病人高达84481例。其中,感染者49227例,病人35254例。这不是冰冷的统计,是八万多个需要长期关怀的生命。

- 持续的输入: 疫情并未停止脚步。仅2022年的前10个月,广东新报告的感染者和病人就有8448例。这意味着每天都有新发案例,防控这根弦,一刻都不能松。

- 双重挑战: 一边是新冠疫情的突发性、快速传播带来的紧急公共卫生应对;另一边是HIV感染的长期性、隐蔽性带来的持续性社会健康管理。广州,乃至广东,同时面对着这两场关乎城市健康韧性的考验。无论是突发的疫情还是长期的疾病负担,都在提醒我们:守护健康,没有假期。

当茶楼里的早茶可能成为传播链的一环,当晨练的公园需要封闭管理,当八万多人需要终身的医疗支持... 这些数字背后,是无数家庭的担忧,是城市管理者的压力,更是我们每个人构筑生命健康网的共同责任。下一章,我们将深入那条17天增长至110人的新冠感染链,看看它是如何蔓延,我们又该如何阻断。

朋友们,还记得上一章我们提到的那条令人揪心的感染链吗?它像野火一样蔓延,仅仅17天,就从1例暴增至110例!这速度让人心惊。今天,咱们就掰开揉碎,看看这17天里,病毒究竟是如何突破防线,又是在哪里被死死围住的。

2.1 病例增长时间轴与区域分布

- 起点引爆(5月21日): 一切始于荔湾区。那一天,首例确诊的出现,拉响了警报。没人想到,这会是一场大规模传播风暴的开端。

- 快速蔓延期(5月22日-6月初): 病毒展现出惊人的传播力。病例数几乎每天都在刷新记录。从荔湾区内部扩散,很快,佛山报告了关联病例,紧接着茂名、湛江也未能幸免。这条链条,像藤蔓一样快速延伸。

- 数字定格(截至6月6日): 17天冲刺结束!盘点战果:广州本地报告98例阳性病例,加上佛山10例、茂名1例、湛江1例,110人的感染链冰冷地摆在面前。这组数字,清晰记录了病毒扩散的轨迹。

- 风暴中心锁定: 这110人并非散落各处。超过80%的病例,高度集中在荔湾区白鹤洞街及其周边封闭管理区域。想象一下,几条街巷,成了病毒肆虐的主战场,防控压力瞬间达到顶点。这里,就是当时广州抗疫最前线。

2.2 新增病例发现机制与封闭管理

- 主动出击,揪出“隐形”传播: 面对看不见的敌人,被动防守等于坐以待毙。6月6日当天新增的4例(确诊3例+无症状1例),全部是通过大规模主动排查筛出来的!这意味着什么?意味着防控网正在发力,正在努力把藏在暗处的传播链挖出来。

- 精准封控,围剿病毒: 发现病例不是终点,阻断传播才是关键。针对白鹤洞街这个风暴眼,果断实施最严格的封闭管理措施。居民足不出户,区域内所有活动按下暂停键。这就是用物理手段,给病毒画地为牢,切断它向外逃窜的一切可能。

- 核酸筛查,大海捞针: 封闭只是第一步。在封控区内,一轮又一轮的全员核酸筛查紧锣密鼓地进行。医护人员、社区工作者、志愿者日夜奋战,目标只有一个:在最短时间内,把所有的感染者,尤其是无症状感染者,一个不漏地找出来!这就像一场与病毒赛跑的“排雷”行动。

- 数据背后的信号: 新增病例集中在封闭区域内发现,这既是挑战,也传递出一个积极信号——严格的封控措施正在有效限制病毒向外扩散。虽然区域内病例数在上升,但至少说明“大门”被守住了,为全市更大范围的防控争取了宝贵时间。

17天,110人。这不仅仅是一个冰冷的增长曲线,它刻录了病毒的狡猾与速度,更记录了广州这座城市在突发疫情面前的快速反应与坚决行动。封闭管理区的灯火下,是无数人的坚守与付出。朋友们,病毒源头究竟在哪?防控网是否存在漏洞?下一章,我们将化身“侦探”,深入追踪感染源头,剖析防控的关键环节。

朋友们,上一章我们看到了病毒惊人的扩散速度,17天、110人!数字背后,无数人心头都萦绕着同一个疑问:这狡猾的敌人,究竟从哪里潜入?防控的铜墙铁壁,是否存在被忽视的缝隙? 今天,我们就化身疫情侦探,深入追踪源头,剖析排查策略,直面这场无声战役中的关键挑战。

3.1 荔湾疫情源头追踪进展

- 聚焦风暴眼——白鹤洞街: 超过80%的病例高度集中在荔湾区白鹤洞街封闭区域,这里无疑是病毒传播的核心战场。追踪的矛头,必然首先指向这片区域。调查人员像梳子一样,一遍遍梳理区域内的人员流动、场所暴露史,寻找最初的蛛丝马迹。

- 围绕首发病例的精密流调: 5月21日报告的首例确诊者(郭阿婆)成为关键节点。围绕她的活动轨迹、密切接触者网络,流行病学调查(流调)队伍昼夜不息。每一次茶楼饮茶、每一次市场采购、每一次邻里串门,都可能成为病毒传播的跳板,需要被精确还原。

- 病毒基因测序锁定“元凶”: 科学是溯源的有力武器。对早期病例携带的病毒进行基因测序比对,结果显示高度同源,指向印度发现的Delta变异株。这一发现意义重大,不仅确认了传播链条的关联性,也为判断病毒来源、传播力特性提供了关键科学依据。

- 溯源挑战与持续努力: 尽管投入巨大力量,疫情零号病人的确定仍面临挑战。病毒的隐匿传播特性、早期病例活动史的复杂性,都为溯源设置了障碍。但持续的流调排查和科学分析从未停止,目标就是尽可能摸清传播路径,堵住可能的漏洞。

3.2 主动排查策略与防控漏洞

- 主动出击的“排雷”行动: 6月6日新增的4例感染者,100%通过主动排查发现!这充分展现了“主动防御”的威力。当社区封闭管理、大规模核酸筛查成为常态,那些无症状感染者和潜在的传播者,被逐一“打捞”出来。这是控制疫情蔓延的关键一步。

- 封闭管理的双刃剑: 对白鹤洞街等核心区域实施最严格的封闭管理,是阻断病毒外溢的果断决策。效果是明显的——新增病例主要集中在封闭区内被发现。物理隔离,确实筑起了一道关键防线,将病毒牢牢锁在有限范围内。

- 不容忽视的“破网”风险: 然而,病毒外溢到佛山、茂名、湛江的事实,揭示了防控网并非密不透风。这提醒我们:在疫情早期,病毒可能已通过未被及时识别的传播链、人员跨区域流动(如工作通勤、探亲访友)悄然扩散。区域协同、信息共享的及时性与精准性,面临严峻考验。

- 隐匿传播的“痛点”: Delta变异株传播速度快、潜伏期短、病毒载量高,部分感染者症状轻微甚至无症状,如同“隐形炸弹”。这极大增加了早期识别和快速响应的难度。如何在“黄金窗口期”内,跑赢病毒的传播速度,是防控最大的痛点与挑战。传统的被动监测模式,在此类高传染性变异株面前,显得力不从心。

追踪源头,如同在迷雾中寻找灯塔;排查防控,则是一场与隐形敌人的极限竞速。Delta变异株的狡猾特性,给广州的防控体系带来了前所未有的压力测试。朋友们,面对如此凶险的敌人,广州如何升级防控体系,筑起更坚固的防线?我们又能从中学到什么,保护自己和家人?下一章,我们将聚焦关键防控措施的落地与全民参与的力量。

朋友们,当病毒如野火般蔓延,17天110人的数字触目惊心!恐惧蔓延时,行动是最好的镇定剂。广州用雷霆手段织密防控网,而你我每一个普通人的选择,都是阻断传播链的关键一环。今天,我们一起拆解这场全民战役中的硬核策略与暖心行动。

4.1 政府主导防控措施实施

- 闪电封控斩断传播链: 白鹤洞街成为风暴眼后,24小时内完成重点区域硬隔离!物理屏障快速建立,地铁公交跳站通行,区域内人员"只进不出"。用空间换时间,为流调排查争取黄金窗口。

- 核酸筛查的"广州速度": 单日检测量突破180万人次!从重点区域到全市铺开,采样点进社区、连夜作战成常态。检测能力极限拉伸的背后,是揪出隐形感染者的决心。荔湾区全员多轮筛查,让病毒无处遁形。

- 流调溯源的精密作战: 300人流调队伍化身"病毒侦探",病例轨迹精确到分钟级。茶楼、市场、诊所——每个风险点即时公布,密接者4小时内管控到位。大数据+铁脚板,织就天罗地网。

- 跨市协同堵截外溢风险: 佛山、茂名、湛江出现关联病例后,粤港澳联防联控机制紧急启动。跨城通勤人员核酸互认,重点人群信息秒级共享。区域协同让病毒跨市传播链迅速掐灭。

4.2 社区与个人预防指南

- 社区防控"三件套"落地: 测温枪、健康码、消毒液成小区门岗标配。物业变身"防疫管家",独居老人买菜、慢性病患送药全包揽。楼栋微信群秒变疫情播报台,邻里互助暖透封闭区。

- 个人防护"五还要"口诀: 口罩还要科学戴!社交距离还要留!咳嗽喷嚏还要遮!双手还要经常洗!窗户还要尽量开!简单动作重复做,你就是防疫英雄。

- 疫苗接种的双重保护: 全市接种点开通夜场、周末专场,上班族下班撸起袖子就能打。老人绿色通道、志愿者一对一陪护,构筑群体免疫屏障。早一针接种,多一份安心。

- 心理防线的温柔守护: 24小时心理热线进驻封闭社区,线上瑜伽课、阳台音乐会驱散焦虑。照顾好情绪,才能稳住战疫大后方。一句"荔湾加油",全网刷屏的感动就是最强心药。

当茶楼里的早茶香暂时消散,珠江畔的霓虹为抗疫静默,每个广州人都懂:此刻的坚守,是为早日在木棉树下重逢。从政府机器的高效运转到阿婆主动取消饮茶聚会,这座城的温度与力度,正写下超大型城市的防疫范本。

(注:本章节聚焦COVID-19防控,关于HIV的综合应对策略将在第五章深度展开,两者共同构筑城市公共卫生防线)

当我们将目光从新冠疫情的硝烟转向另一个持久战场——那组84481的存活感染者数字背后,是无数家庭无声的抗争。数据不是冰冷的符号,而是生命亟待守护的刻度。今天,我们直面这份广东省艾滋病防治年报,拆解其中的希望与挑战。

5.1 广东省HIV数据深度解读

- 存活数据的双重信号: 全省84481例现存活感染者与病人,既警示防控压力,更印证治疗进步。超3.5万病人正接受规范治疗,现代医学让艾滋病从"绝症"转为可管理的慢性病。

- 新发感染的警报点: 2022年前十月新增8448例,相当于每天28人踏入感染阴影。青年群体占比持续高位,老年感染者增幅超三成——性传播防线的薄弱环节正在这里!

- 治疗覆盖率的破局关键: 现存感染者中近半数尚未进入治疗体系!恐惧歧视、检测盲区、医疗资源不均构成三重阻碍。早一天治疗,就多阻断一条传播链。

- 地域分布的攻坚方向: 珠三角城市群报告数占全省七成,流动人口成重点防控对象。城中村诊所的自检包投放、工厂区的匿名检测车,正在打通"最后一公里"。

5.2 长期预防与治疗措施展望

- "早筛早治"生命通道: 社区自检试剂免费领取点突破2000个!从高校自助机到外卖小哥驿站,15分钟检测圈正在铺开。记住:一次早筛可能挽救二十年人生。

- "U=U"治疗新纪元: 持续规范治疗的感染者,病毒载量检测不到=不具备传染性!这是终结歧视的科学利剑。广州八院创新"确诊即治疗"模式,治疗成功率超九成。

- 暴露前预防(PrEP)破壁行动: 高危人群每日一粒药,感染风险直降92%!广东试点PrEP医保报销,学生、跨性别者等群体可申请用药补助。

- 多元干预的立体网络:

- 青少年防艾: 性教育进课堂计划覆盖90%中学,VR体验馆模拟感染后果

- 老年关怀: 社区"夕阳红健康课堂"破解数字鸿沟,广场舞队变宣传队

- 技术创新: 区块链加密的电子病历实现全省治疗记录无缝衔接

那些藏在阴影里的生命,需要阳光照进裂缝。当外卖小哥在配送箱发现HIV自检包,当退休阿伯在社区讲座举手提问,当大学生在PrEP门诊坦然登记——每份微小的勇气都在重塑这座城市的健康底色。

(木棉花开时,我们终将明白:对艾滋病的终极胜利,不在于消灭病毒,而在于消除恐惧。拥抱比恐慌更有力量,科学比偏见更接近光明。)

本文系发布作者个人观点,不代表梅花号立场,转载请注明出处!