31省新增本土42例夜夜春,31省昨日新增本土病例

1. 31省新增本土病例概况:42例背后的疫情现状

1.1 昨日新增本土病例总数及分布情况

最近一次数据更新显示,31个省份在一天内新增本土病例共计42例。这个数字虽然比之前有所下降,但依然表明疫情并未完全消退。

这些新增病例分布在多个地区,显示出疫情的复杂性和不确定性。不同省份之间的差异较大,有的地方增长明显,有的则相对稳定。

疫情数据的变化不仅影响当地居民的生活,也对全国范围内的防疫工作提出了新的挑战。

1.2 各省份新增病例数据对比分析

在所有省份中,广西、甘肃等地成为新增病例的主要来源,反映出这些地区的防控压力仍然较大。

(31省新增本土42例夜夜春,31省昨日新增本土病例)

(31省新增本土42例夜夜春,31省昨日新增本土病例)相比之下,一些省份如上海、广东等地的新增病例数量相对较少,说明当地的防疫措施正在逐步见效。

数据对比分析有助于识别高风险区域,为后续的资源调配和政策调整提供依据。

1.3 新增无症状感染者数量与疫情关联性

除了确诊病例外,新增无症状感染者数量也在不断上升,这表明病毒传播仍在持续。

无症状感染者的存在增加了疫情防控的难度,因为这些人可能在不知情的情况下成为传染源。

无症状感染者与确诊病例之间存在密切关联,需要引起高度重视,并采取相应的监测和管理措施。

2. 31省昨日新增本土病例详细数据解读

2.1 各省份新增病例具体数字及区域分布

昨日全国31个省份新增本土病例共计42例,这些数据来自国家卫健委的最新通报。

具体来看,广西成为疫情最严重的地区,单日新增134例,远超其他省份,显示出该地区当前的防控压力较大。

甘肃、四川、安徽等省份也出现一定数量的新增病例,但整体数量相对可控,说明当地防疫措施正在发挥作用。

上海、广东、天津等地的新增病例数量较少,反映出这些城市在疫情防控方面取得了一定成效。

北京、重庆、江西等地也有零星新增,但整体趋势平稳,未出现大规模扩散迹象。

2.2 疫情高发地区分析(如广西、甘肃等)

广西作为此次疫情的重灾区,新增病例数量持续走高,可能与当地的人员流动、聚集活动频繁有关。

甘肃地区的新增病例同样值得关注,这可能与近期的跨省流动、物流运输等因素密切相关。

高发地区的疫情发展需要引起高度重视,相关部门应加强监测和干预,防止疫情进一步扩散。

对于广西和甘肃这样的重点地区,建议加大核酸检测频次,强化社区防控,提升应急响应能力。

这些地区的经验也为其他省份提供了参考,帮助各地更精准地制定防控策略。

2.3 疫情传播趋势与防控措施评估

从近期数据来看,新增本土病例呈现局部集中、点状散发的特点,说明病毒传播仍有一定活跃性。

不同地区的防控措施效果差异明显,部分省份通过严格的封控、流调和隔离措施有效遏制了疫情蔓延。

疫情传播趋势的变化提示我们,不能掉以轻心,必须保持警惕,持续做好常态化防控工作。

各地应根据实际情况灵活调整防控政策,确保既不放松警惕,也不过度干预居民正常生活。

未来一段时间内,疫情仍可能在某些区域反复波动,因此需建立长期有效的防控机制。

3. 31省新增本土病例历史趋势分析

3.1 近期新增病例变化曲线图解

从7月18日的数据来看,全国新增本土病例为199例,这一数字相比之前有所上升,反映出部分地区疫情出现反弹。

回顾7月3日的数据,当天新增本土病例仅为41例,说明在那一阶段疫情处于相对平稳状态。

5月26日的数据显示,新增本土病例为80例,相较于7月18日的数据仍处于较低水平,但已显示出一定的增长趋势。

9月1日的疫情数据出现了明显波动,新增本土病例达到318例,这可能是由于部分省份防控措施放松或人员流动增加所致。

4月13日的疫情数据最为严峻,单日新增本土病例高达2999例,其中上海和吉林成为重灾区,这表明当时疫情正处于高峰阶段。

3.2 不同时间段病例增长情况比较

从4月到9月,全国新增本土病例呈现明显的波动趋势,部分月份数据大幅上升,而另一些月份则趋于稳定。

在4月13日,疫情达到顶峰,之后逐步回落,但在7月又出现小幅反弹,显示出病毒传播的不确定性。

广西、甘肃等地区的新增病例数量在不同时间段内也存在明显差异,反映出各地疫情控制效果的不同。

比较不同时间段的数据可以发现,疫情的爆发往往与人员流动、聚集活动以及防控政策调整密切相关。

这种周期性波动提醒我们,疫情防控不能一劳永逸,必须持续关注并及时调整策略。

3.3 疫情波动原因及影响因素探讨

新增病例的波动可能受到多种因素的影响,包括季节变化、人员流动、防控措施执行力度等。

广西、甘肃等地近期病例激增,可能与当地人口密集、交通便利等因素有关,增加了病毒传播风险。

一些地区在疫情防控上存在松懈,导致疫情再次扩散,这需要引起高度重视。

疫情的反复也暴露出部分地区在应急响应能力上的不足,亟需加强基层防控体系建设。

未来疫情的发展仍然充满变数,只有通过科学研判和精准施策,才能有效应对可能出现的新挑战。

4. 31省新增本土病例的区域分布特征

4.1 高发地区与低发地区的对比分析

从近期数据来看,广西、甘肃、四川等省份成为新增本土病例的主要集中地,其中广西单日新增高达134例,远超其他地区。

相比之下,上海、天津、重庆等地的新增病例数量相对较少,显示出这些地区在疫情防控方面取得了一定成效。

广西的高发态势可能与其地理位置、人口流动以及防控措施落实情况密切相关,值得进一步关注。

甘肃和四川的病例增长也较为明显,反映出部分地区在疫情监测和应急响应上仍存在短板。

高发地区与低发地区的差异,说明各地在疫情防控中的表现并不均衡,需要因地制宜制定应对策略。

4.2 地理环境对疫情传播的影响

地理位置是影响疫情传播的重要因素之一,广西地处南部沿海,交通便利,人员往来频繁,增加了病毒扩散的可能性。

甘肃位于西北内陆,虽然人口密度较低,但部分地区医疗资源有限,一旦出现疫情,可能更难及时控制。

四川作为人口大省,城市间流动性强,尤其是在成都等大城市,人流密集,给疫情防控带来一定压力。

上海、北京等一线城市的疫情防控体系较为完善,但因其国际化程度高,外来输入风险依然存在。

不同地理环境下的疫情传播模式各异,这提示我们需要结合地方实际,采取更具针对性的防控措施。

4.3 人口流动与疫情防控的关系

人口流动是导致疫情扩散的关键因素之一,尤其是跨省流动,容易引发新的感染链。

广西、甘肃等地的病例激增,部分原因可能是由于节假日期间返乡潮或旅游活动带来的人员聚集。

城市之间的人员往来频繁,特别是在高铁、航班等公共交通工具上,增加了病毒传播的风险。

疫情防控不能只依赖于静态管理,还需要加强动态监测和预警机制,以应对不断变化的人口流动趋势。

合理引导人口流动、优化交通管控,是降低疫情传播风险的重要手段之一。

5. 31省新增本土病例的社会影响与应对措施

5.1 公共卫生系统压力与资源调配

新增本土病例的持续增长,对各地公共卫生系统形成明显压力,尤其是医疗资源紧张的地区。

医疗机构需要增加床位、医护人员和防疫物资储备,以应对可能激增的患者数量。

部分省份已经开始启动应急响应机制,协调跨区域医疗资源调配,确保重点地区得到有效支持。

疫情高发地区的医院面临人满为患的情况,部分患者可能无法及时获得治疗,这进一步加剧了社会焦虑。

政府和相关部门正在通过加强基层医疗建设、提升应急能力等方式,缓解公共卫生系统的负担。

5.2 居民生活与社会秩序受影响情况

疫情反复出现,让居民日常生活受到一定影响,包括出行限制、学校停课、企业停工等。

一些地区采取封控措施后,居民的购物、就医等基本需求受到影响,社区服务压力随之上升。

消费市场受到冲击,餐饮、旅游、零售等行业出现不同程度的下滑,部分从业者面临收入减少的风险。

社会秩序方面,部分地区因疫情管控而出现交通管制、人员流动受限等情况,给日常管理带来挑战。

居民情绪也受到影响,部分人表现出焦虑、不安等心理状态,需要加强心理健康支持和疏导。

5.3 政府应对策略与政策调整

各地政府根据疫情形势,不断优化防控措施,如加强核酸检测频次、提高流调效率等。

针对疫情高发地区,政府出台针对性政策,比如限制人员聚集、加强重点场所管理等。

在保障疫情防控的前提下,政府也在探索更加科学、灵活的防控方式,减少对经济和社会运行的影响。

部分省份开始尝试建立更高效的疫情预警和响应机制,提升整体防控水平。

政策调整的背后,是政府对疫情防控与民生保障之间平衡的不断探索,力求在控制疫情的同时,维持社会正常运转。

6. 31省新增本土病例的数据来源与统计方法

6.1 数据采集与上报机制说明

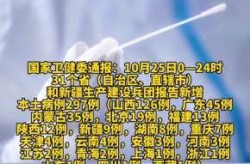

新增本土病例的数据主要来源于国家卫生健康委员会及各省(自治区、直辖市)的卫生健康部门。

各地医疗机构在发现疑似或确诊病例后,需第一时间进行信息登记,并通过信息化系统向上级卫生部门报告。

疫情数据每日由省级卫健委汇总后,再统一上报至国家层面,确保数据的完整性和及时性。

数据采集过程中,会涉及患者基本信息、感染地点、接触史等关键信息,为后续分析提供依据。

上报机制严格遵循国家防疫规定,确保数据真实、准确,避免因人为因素导致偏差。

6.2 统计方法与准确性评估

国家卫健委采用统一的统计标准,对各地上报的数据进行审核和整合,形成全国范围内的疫情通报。

统计方法包括病例分类、时间区间划分、地区归属确认等,确保数据可比性和一致性。

为了提高数据准确性,相关部门会对部分地区的数据进行抽查和复核,防止重复或遗漏。

无症状感染者与确诊病例的区分是统计中的重要环节,直接影响到疫情传播风险的判断。

数据经过多层级审核后,最终以官方通报的形式发布,供公众和研究机构参考使用。

6.3 数据透明度与公众信任关系

数据的公开透明是建立公众信任的重要基础,有助于减少谣言传播和恐慌情绪。

国家卫健委每天定时发布疫情数据,确保信息的及时性和权威性,提升社会对疫情防控的信心。

部分省份还会通过地方媒体、政务平台等渠道补充发布本地疫情动态,增强信息覆盖面。

公众对数据的关注度不断提升,希望获得更详细、更直观的信息,如地图分布、趋势变化等。

提高数据透明度不仅是政府的责任,也是媒体和公众共同推动的方向,有助于构建更加科学、理性的社会认知。

7. 未来疫情走势预测与防控建议

7.1 基于现有数据的疫情发展趋势预测

从近期新增本土病例的数据来看,疫情在部分地区仍然存在波动,尤其是广西、甘肃等省份的病例数量较为集中。

结合历史数据,可以看到不同时间段的病例增长趋势呈现出一定的周期性,这可能与季节变化、人员流动等因素有关。

当前新增无症状感染者数量较多,提示病毒传播链依然活跃,需要持续关注潜在风险点。

多个省份的病例分布显示,疫情可能在局部区域形成聚集性传播,需加强重点地区的监测和预警。

未来一段时间内,疫情走势仍存在不确定性,但通过科学分析和合理应对,可以有效控制疫情扩散速度。

7.2 防控措施优化建议与实施路径

加强对高发地区的精准防控,包括加大核酸检测频次、严格排查密接人员、强化社区管理等措施。

提升基层医疗资源调配能力,确保患者能够及时得到治疗,避免医疗系统超负荷运转。

推动疫苗接种工作,特别是针对老年人和基础疾病人群,提高群体免疫屏障。

强化公共场所的防疫管理,如学校、商场、交通枢纽等,落实佩戴口罩、保持距离等基本防护要求。

利用大数据技术进行疫情追踪和风险评估,为政府决策提供科学依据,提升防控效率。

7.3 社会各界参与疫情防控的必要性

疫情防控不仅是政府的责任,也需要社会各界积极参与,形成全民共防共治的良好氛围。

公众应主动配合防疫政策,如如实申报行程、遵守隔离规定、减少不必要的聚集活动。

媒体和网络平台应发挥正面引导作用,传播科学防疫知识,减少谣言传播带来的负面影响。

企业、学校等单位也应制定应急预案,确保在突发情况下能够迅速响应,保障员工和学生的安全。

每个人都是疫情防控的重要一环,只有全社会共同努力,才能有效遏制疫情蔓延,守护健康生活。

本文系发布作者个人观点,不代表梅花号立场,转载请注明出处!