专家称新冠病毒传播方式邪恶,新冠病毒的传播方式

专家称新冠病毒传播方式“邪恶”,揭示其复杂传播路径

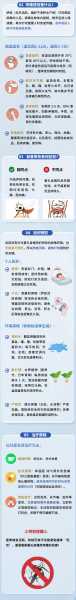

1. 新冠病毒主要传播方式:飞沫、接触与气溶胶

- 新冠病毒的传播途径是防控工作的核心。它主要通过三种方式进行传播,分别是飞沫传播、接触传播和空气气溶胶传播。

- 飞沫传播是最常见的传播方式,当感染者咳嗽、打喷嚏或说话时,会释放出含有病毒的飞沫,这些飞沫可以被周围人吸入,从而引发感染。

- 接触传播则发生在人们接触到被病毒污染的物体表面后,再用手触摸口鼻眼等部位。这种传播方式在公共场所如电梯按钮、门把手等地方尤为常见。

- 气溶胶传播指的是病毒在空气中以微小颗粒的形式悬浮,长时间飘散在空气中,尤其在密闭空间中风险更高。这种传播方式让病毒更难被察觉和防范。

2. “邪恶”传播方式的科学解释与社会影响

- 专家将新冠病毒的传播方式称为“邪恶”,主要是因为其传播路径复杂且难以完全控制。

- 病毒不仅能在空气中长时间存活,还能通过无症状感染者进行隐秘传播,使得疫情追踪变得异常困难。

- 这种传播特性对社会造成了巨大冲击,导致防疫措施不断升级,公众生活受到严重影响。

- 在全球范围内,不同地区的传播情况差异明显,这也反映出病毒传播的多样性和不可预测性。

3. 专家对病毒传播机制的深入分析

- 许多病毒学专家指出,新冠病毒的传播机制远比传统呼吸道病毒更为复杂。

- 它不仅依赖于直接的接触和呼吸,还可能通过气溶胶在空气中长期漂浮,增加了感染的可能性。

- 专家强调,病毒的传播效率高,意味着一旦出现感染源,短时间内就可能形成大规模传播。

- 这种特性让疫情防控工作更加严峻,也促使各国加强了对通风系统、公共空间管理等方面的重视。

新冠病毒的潜伏期与传染途径深度解析

1. 潜伏期长短对疫情防控的影响

- 新冠病毒的潜伏期是感染后到出现症状的时间段,这个阶段通常在2到14天之间。

- 潜伏期长意味着感染者可能在没有明显症状的情况下就已经具备传染性,给早期发现和隔离带来挑战。

- 这种特性让疫情防控变得更加复杂,需要更长时间的监测和更严格的隔离措施。

- 长潜伏期也增加了社区传播的风险,尤其是在密闭、人员密集的环境中。

2. 无症状感染者在传播链中的作用

- 无症状感染者是指被病毒感染但未表现出任何症状的人群。他们同样可以传播病毒,成为疫情扩散的重要源头。

- 这类人群往往难以被及时发现,导致防控措施存在盲点,增加了疫情反弹的可能性。

- 在日常生活中,无症状感染者可能在不知情的情况下接触他人,进一步推动病毒传播。

- 因此,加强核酸检测和流行病学调查是应对无症状传播的关键手段。

3. 新冠病毒的传染数R0值及其意义

- R0值是衡量病毒传播力的重要指标,代表一个感染者在完全易感人群中能传染多少人。

- 新冠病毒的R0值估计在3.8左右,远高于SARS的0.3-0.4,说明其传播能力更强。

- 这个数值意味着一旦出现感染源,病毒很容易在短时间内大规模扩散,形成疫情高峰。

- R0值高也提醒公众和政府必须采取更加严格的防控措施,以降低感染风险。

新冠病毒传播力强,防控难度加大

1. 飞沫与气溶胶传播的高风险场景

- 飞沫传播是新冠病毒最主要的传播方式之一,尤其是在密闭空间内,如办公室、学校和公共交通中,病毒更容易通过咳嗽、打喷嚏等方式扩散。

- 在人员密集、通风不良的环境中,飞沫可以长时间悬浮在空气中,增加被他人吸入的风险。

- 气溶胶传播则是在特定条件下发生的,比如在室内举办大型聚会或长时间处于高浓度气溶胶环境中,病毒可能通过空气传播更远距离。

- 这些场景让普通人在日常生活中也面临较高的感染风险,尤其在冬季室内活动增多时更为明显。

2. 接触传播的隐蔽性与防控挑战

- 接触传播指的是通过触摸被病毒污染的物体表面,再接触口鼻眼等部位而感染。这种传播方式非常隐蔽,很多人在不知情的情况下就完成了传播链。

- 像电梯按钮、门把手、手机屏幕等高频接触物品,成为病毒传播的“隐形通道”,尤其在公共场所更加难以完全消毒。

- 由于接触传播依赖于人的行为习惯,很难通过单一措施完全阻断,需要公众养成良好的卫生习惯,如勤洗手、避免用手摸脸等。

- 防控过程中,如何提升公众对接触传播的认知和防范意识,成为关键问题。

3. 疫情反复背后的社会与环境因素

- 新冠病毒的高传播力使得疫情容易反复出现,尤其是在人口流动频繁、社会活动密集的地区,病毒更容易再次扩散。

- 不同地区的防控措施执行力度不一,导致部分区域成为新的感染源,影响整体防疫效果。

- 气候变化和季节因素也会影响病毒的传播速度,例如寒冷天气下人们更多待在室内,增加了飞沫和气溶胶传播的可能性。

- 社会经济活动的恢复与疫情防控之间的平衡,也成为各地政府面临的现实难题,需要科学决策和灵活应对。

病毒灭活方法与公众防护建议

1. 紫外线与热对病毒的灭活效果

- 紫外线是一种有效的病毒灭活手段,尤其在紫外线灯照射下,能够破坏病毒的核酸结构,使其失去感染能力。

- 日常生活中,可以利用阳光中的紫外线进行自然消毒,比如将衣物、书籍等物品放在阳光下晾晒。

- 热处理也是一种常见方式,56℃的温度持续30分钟即可有效杀灭新冠病毒,适用于餐具、玩具等物品的清洁。

- 在家庭和公共场所,合理使用紫外线消毒设备或高温清洗工具,能显著降低病毒存活几率。

2. 常见消毒剂的有效性分析

- 75%浓度的乙醇是目前广泛使用的消毒剂之一,能够快速杀灭病毒,适合用于手部和物体表面的消毒。

- 含氯消毒剂如84消毒液,在正确稀释后也能有效灭活病毒,适用于地面、墙面等大面积区域的清洁。

- 过氧化氢类消毒剂同样具有良好的杀菌效果,常用于医疗环境和高风险场所的消毒工作。

- 使用消毒剂时要遵循说明书指导,避免浓度过高或使用不当导致对人体和环境的伤害。

3. 公众如何科学应对新冠病毒传播

- 保持良好卫生习惯是预防病毒感染的基础,包括勤洗手、戴口罩、保持社交距离等。

- 避免前往人员密集、通风不良的场所,减少不必要的聚集活动,降低感染风险。

- 定期对家中常用物品进行消毒,尤其是门把手、手机、遥控器等高频接触区域。

- 关注官方发布的防疫信息,及时接种疫苗,增强自身免疫力,共同构建群体免疫屏障。

本文系发布作者个人观点,不代表梅花号立场,转载请注明出处!