全国12月17月疫情情况,2020年12月份疫情情况

2020年12月全国疫情总体概况

1. 全国疫情数据趋势分析

2020年12月,全国疫情整体保持相对稳定,但病例数仍有一定波动。从12月初到月底,累计确诊病例数量持续增长,但增速有所放缓。数据显示,截至12月31日,全国累计报告确诊病例达到87071例,较月初有明显上升。

在这一阶段,现有确诊病例数量也呈现逐步上升的趋势,从12月初的324例增加到月底的370例,说明疫情防控压力仍在持续。同时,重症病例数量略有增加,反映出部分患者病情较为严重。

治愈出院人数稳步上升,显示医疗体系对患者的救治能力不断提升。与此同时,死亡病例数量维持在4634例,未出现大幅波动,表明疫情控制措施在一定程度上有效降低了死亡风险。

2. 疫情防控成效与挑战

2020年12月,全国范围内的疫情防控工作持续推进,各地采取了严格的防疫措施,包括加强核酸检测、限制人员流动、强化重点场所管理等。这些措施在一定程度上遏制了疫情扩散,但也给民众生活带来一定影响。

尽管防控措施取得了一定成效,但依然面临不少挑战。例如,冬季气温下降可能增加病毒传播风险,加上年底人员流动频繁,给疫情防控带来不确定性。此外,部分地区出现局部聚集性疫情,说明防控工作仍需持续加强。

在这一时期,政府和相关部门不断调整防疫策略,优化防控流程,提高检测效率,确保疫情防控工作的科学性和有效性。

3. 2020年12月疫情数据对比

从12月初到月底,全国疫情数据呈现出逐步上升的趋势。12月1日,全国累计确诊病例为86549例,而到了12月31日,这一数字上升至87071例,显示出疫情仍在持续发展。

现有确诊病例数量也在不断攀升,从12月1日的324例增加到370例,说明疫情并未完全得到控制。同时,治愈出院人数持续增加,表明医疗系统在应对疫情方面具备较强的能力。

密切接触者追踪工作也在不断推进,截至12月31日,累计追踪到密切接触者超过90万人,尚在医学观察的人数也达到了13584人,反映出疫情防控工作的细致和严谨。

2020年12月全国疫情数据统计(截至12月31日)

2.1 累计确诊病例与治愈出院情况

2020年12月,全国累计确诊病例持续增加。从12月初的86549例上升至12月31日的87071例,显示出疫情仍在缓慢扩散。这一阶段的新增病例虽未出现大幅激增,但整体趋势仍保持上升态势。

与此同时,治愈出院人数稳步增长。截至12月31日,累计治愈出院病例达到82067例,说明医疗系统在应对疫情方面具备较强的救治能力。越来越多的患者得到康复,为疫情防控提供了积极支撑。

在这一过程中,各地医疗机构不断优化治疗方案,提高诊疗效率,确保患者能够及时获得有效治疗。这不仅提升了治愈率,也增强了公众对疫情防控的信心。

2.2 死亡病例与重症病例变化

2020年12月,全国死亡病例数量维持在4634例,未出现明显波动。这一数据表明,尽管疫情仍在发展,但防控措施在一定程度上有效控制了死亡风险。

重症病例数量则有所上升,从12月初的4例增加到月底的9例。这反映出部分患者病情较为严重,需要更加精细化的医疗资源支持。重症患者的增多也提醒相关部门需加强重症监护能力,保障医疗资源合理分配。

在这一阶段,各地医院加大了对重症患者的关注力度,提高了医护人员的培训水平,确保每一位重症患者都能得到及时有效的救治。

2.3 密切接触者追踪及医学观察人数

随着疫情的发展,密切接触者的追踪工作也在持续推进。截至12月31日,全国累计追踪到密切接触者超过90万人,显示出防疫工作的细致和高效。

尚在医学观察的密切接触者人数也在逐步增加,从12月初的7850人上升至12月31日的13584人。这一数字的变化反映了疫情防控的动态调整,以及对潜在风险人群的严密监控。

医学观察工作的加强,有助于及时发现可能的感染源,防止疫情进一步扩散。同时,也为后续防疫政策的制定提供了重要依据。

2020年12月各省市疫情情况分析

3.1 重点省份疫情发展动态

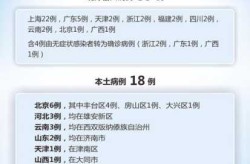

2020年12月,全国多个省份疫情出现不同程度的波动。北京、河北、辽宁等地区成为关注焦点,尤其是河北石家庄等地出现了局部聚集性疫情。

北京在12月中旬出现新增病例,主要集中在冷链食品相关从业人员中。政府迅速采取措施,加强了对重点人群的核酸检测和健康管理。

河北的疫情在12月下旬明显加剧,石家庄成为重灾区。当地采取了严格的封控措施,限制人员流动,同时加大了物资保障力度,确保居民基本生活需求。

辽宁大连等地也出现了零星病例,但整体控制较为平稳。各地政府根据实际情况调整防控策略,有效遏制了疫情扩散。

3.2 不同地区疫情差异比较

2020年12月,不同地区的疫情呈现出明显差异。东部沿海城市如上海、江苏等地疫情相对平稳,而中西部部分地区则出现波动。

从数据来看,东北三省疫情较为严重,尤其是黑龙江、吉林等地,确诊病例数有所上升。这与当地的气候寒冷、人口流动性较低等因素有关。

南方地区如广东、福建等地疫情控制较好,新增病例较少。这些地区通过严格的防疫措施和高效的核酸检测体系,有效降低了传播风险。

不同地区的疫情差异反映出疫情防控的复杂性和地域性,也为后续政策制定提供了重要参考。

3.3 疫情传播模式与区域特征

2020年12月,疫情传播模式呈现多样化趋势。部分地区的疫情主要集中在冷链食品、医疗机构等特定场所,显示出病毒传播的隐蔽性和复杂性。

一些地区出现了家庭聚集性病例,说明社区防控仍需加强。地方政府通过网格化管理,强化了对重点区域的排查和管控。

此外,农村地区的疫情也受到关注。由于医疗资源相对薄弱,部分农村地区在防控方面面临更大挑战。政府通过派遣医疗队、加强物资供应等方式,提升了基层防控能力。

疫情传播模式的变化提醒我们,疫情防控不能一刀切,必须根据不同地区的实际情况,采取有针对性的措施。

2020年12月疫情数据逐周变化

4.1 每周新增病例与现存病例趋势

2020年12月,全国疫情数据呈现逐步上升的趋势。从12月1日到12月31日,每周的新增病例数和现存确诊病例数量均有所波动。

12月初,全国新增病例保持在较低水平,但随着冬季到来,疫情开始出现反复。12月第2周,新增病例数略有上升,部分省份开始出现局部聚集性疫情。

进入12月中旬后,疫情形势逐渐复杂化。12月第3周,全国新增病例数明显增加,部分地区如河北、辽宁等地成为疫情高发区。

到了12月下旬,疫情进一步扩散,新增病例和现存病例持续攀升。12月最后一周,全国现存确诊病例已接近400例,反映出疫情防控压力不断加大。

这一阶段的数据变化表明,12月是疫情反弹的关键时期,各地必须加强防控措施,防止疫情进一步蔓延。

4.2 医学观察人员数量变化

随着疫情的发展,医学观察人员数量也在不断变化。12月初,尚在医学观察的密切接触者人数相对较少,但随着疫情升温,这一数字迅速增长。

12月中旬,医学观察人数达到1万以上,反映出疫情传播范围扩大,需要更多资源进行追踪和管理。

12月下旬,医学观察人数持续上升,部分地区甚至超过1.3万人。这说明疫情防控工作面临更大挑战,需要更高效的管理和协调机制。

医学观察人数的变化直接反映了疫情的严重程度,也提示了防疫工作的紧迫性和复杂性。

政府和相关部门通过加强监测和排查,努力控制疫情扩散,同时保障民众健康安全。

4.3 疫情防控措施的实施效果

2020年12月,全国各地采取了一系列疫情防控措施,包括核酸检测、隔离管控、物资保障等,有效遏制了疫情蔓延。

在重点地区如河北、辽宁等地,政府迅速启动应急响应机制,对疫情高发区域实施严格封控,减少了人员流动带来的传播风险。

同时,各地加强了对冷链食品、医疗机构等重点场所的监管,降低了病毒通过环境传播的可能性。

这些措施在一定程度上缓解了疫情压力,但也暴露出部分地区在资源调配和信息沟通方面的不足。

疫情防控的成效不仅取决于政策执行力度,还依赖于全社会的共同努力和配合。

疫情期间社会与经济影响

5.1 基础设施与公共服务保障

2020年12月,全国疫情形势持续变化,对基础设施和公共服务提出了更高要求。医疗资源成为关注焦点,医院床位、防护物资、核酸检测能力等均面临压力。

各地政府迅速响应,加大医疗资源投入,确保定点医院具备足够的收治能力。同时,加强了对医护人员的培训和心理支持,保障一线人员的工作效率。

交通系统也受到一定影响,部分城市采取限流措施,减少人员流动。公共交通工具严格执行消毒和体温检测,确保乘客安全。

教育系统同样受到影响,多地学校调整上课方式,推行线上教学,保障学生学习不受疫情影响。

这些措施有效维持了社会基本运转,但也反映出在突发公共卫生事件中,基础设施和公共服务体系需要更加灵活和高效。

5.2 社会心理与民众生活状态

疫情持续蔓延,给民众的心理健康带来不小冲击。焦虑、恐慌、孤独感等情绪在人群中普遍存在。

尤其是对于长期居家隔离的人群,缺乏社交互动和户外活动,导致心理健康问题加剧。一些家庭因疫情出现经济压力,进一步加重心理负担。

社区和基层组织积极介入,通过电话随访、心理热线等方式提供心理支持,帮助居民缓解情绪压力。

媒体也在不断传递正能量,鼓励公众保持乐观心态,增强战胜疫情的信心。

疫情不仅影响身体健康,更深刻改变了人们的生活方式和心理状态,促使社会更加关注心理健康问题。

5.3 经济活动与市场运行状况

2020年12月,疫情反复对经济活动造成一定影响,尤其是零售、餐饮、旅游等行业受到明显冲击。

线下消费热度下降,许多商家选择线上销售,推动电商和直播带货快速发展。企业加快数字化转型,以适应新的市场环境。

制造业方面,部分企业因员工隔离或物流受限,出现产能波动。但随着防疫措施逐步完善,生产秩序逐渐恢复。

资本市场也受到一定影响,投资者情绪波动较大。但整体来看,中国经济韧性较强,政策支持为市场注入信心。

疫情带来的挑战也催生了新的经济增长点,如远程办公、在线教育、健康产品等,展现出强劲发展潜力。

2020年12月疫情防控政策回顾

6.1 国家层面防疫政策调整

2020年12月,国家层面持续优化疫情防控策略,根据疫情变化及时调整防控措施。在元旦、春节临近的背景下,政策更加注重科学精准,避免“一刀切”式管理。

政府加强了对重点人群和重点场所的管控,如学校、医院、交通枢纽等,确保高风险区域得到有效监控。同时,推动疫苗接种工作,为后续大规模接种打下基础。

国家还强化了信息透明度,定期发布疫情数据,提升公众对疫情的了解和信任。这种公开透明的政策导向,有助于减少社会恐慌,增强民众配合防疫的意愿。

此外,针对冬季流感与新冠叠加的风险,国家提前部署应对方案,强调“外防输入、内防反弹”的总体思路,确保疫情防控不松懈。

这些政策调整体现了国家在疫情防控中的灵活性和前瞻性,为全国范围内的疫情控制提供了有力支撑。

6.2 地方政府应对措施

各地政府根据国家统一部署,结合本地实际情况,制定并实施了一系列有针对性的防控措施。北京、上海、广州等大城市率先落实严格的人员流动管控,减少聚集性活动。

部分省份加强了对入境人员的隔离管理,严格执行“14+7”隔离政策,并加大对中高风险地区来人排查力度。同时,基层社区发挥重要作用,通过网格化管理实现精准防控。

地方政府还积极推动核酸检测常态化,特别是在学校、医疗机构、商场等重点场所,定期开展全员检测,降低疫情传播风险。

一些地方还加强了物资保障,确保口罩、消毒液、防护服等防疫物资供应充足,满足居民日常需求。同时,加强对特殊群体的关爱,如独居老人、孕妇等,提供必要的生活支持。

这些地方性措施有效弥补了国家政策的不足,形成了一套多层次、全方位的防控体系。

6.3 防控政策对疫情的影响评估

从实际效果来看,2020年12月的疫情防控政策在一定程度上遏制了疫情扩散趋势。数据显示,全国新增病例数保持相对稳定,重症病例数量也未出现大幅增长。

政策的科学性和针对性得到了广泛认可,尤其是在重点人群和重点场所的防控方面,发挥了关键作用。这表明,精准施策能够有效提升防控效率。

然而,政策执行过程中也暴露出一些问题,如部分地区存在过度防控现象,影响了正常生产生活秩序。同时,个别地区信息沟通不畅,导致公众误解和焦虑情绪上升。

总体而言,2020年12月的疫情防控政策在维护社会稳定和保障人民健康方面取得了积极成效,但也为未来的政策优化提供了宝贵经验。

随着疫情防控进入新阶段,如何在保障安全的同时兼顾经济发展和社会运行,成为未来政策调整的重要方向。

专家解读与未来展望

7.1 疫情发展趋势预测

2020年12月的疫情数据表明,全国范围内病例数保持相对平稳,但局部地区仍存在波动。专家指出,冬季是传染病高发季节,叠加春节临近,人员流动增加,可能带来新的风险。

从历史数据看,每年12月至次年1月是疫情反复的关键期。因此,专家建议持续关注重点区域和重点人群,提前做好应对准备。

随着疫苗接种工作的推进,未来疫情发展将受到更大影响。专家认为,如果接种率提升至一定水平,疫情传播速度有望进一步放缓。

此外,病毒变异情况也备受关注。专家强调,需密切关注病毒基因变化,及时调整防控策略,避免出现新的疫情高峰。

总体来看,2020年12月的疫情为后续防控提供了重要参考,也为科学预测未来趋势奠定了基础。

7.2 防控经验总结与建议

回顾2020年12月的疫情防控工作,专家普遍认为,精准施策、科学管理是关键。尤其是在重点场所和重点人群的防控上,取得了明显成效。

专家建议,未来应继续加强基层防控能力,提升社区治理水平,确保政策落地见效。同时,要优化信息沟通机制,减少公众焦虑。

在物资保障方面,专家提出,应建立更加完善的应急储备体系,确保防疫物资供应稳定,特别是在特殊时期。

此外,专家还强调了全民参与的重要性。只有提高公众防护意识,形成全社会共同参与的防控格局,才能有效应对未来的不确定性。

这些经验总结为今后的疫情防控提供了宝贵借鉴,也为政策制定者提供了重要参考。

7.3 新冠病毒变异与疫苗接种进展

2020年12月,全球范围内新冠病毒不断出现变异株,这对疫苗研发和防控策略提出了新挑战。专家指出,变异病毒可能导致现有疫苗保护效果下降,需要持续监测和研究。

在中国,疫苗接种工作稳步推进,多地开始大规模接种。专家表示,接种疫苗是降低重症率和死亡率的重要手段,也是实现群体免疫的关键。

尽管疫苗接种取得积极进展,但仍有部分人群未完成接种,特别是老年人和慢性病患者。专家呼吁加快接种进度,扩大覆盖范围。

与此同时,科研机构也在加紧研究针对变异毒株的疫苗,力求在最短时间内推出更有效的解决方案。

未来,疫苗接种与病毒变异之间的博弈将成为疫情防控的重要课题,需要政府、科研机构和公众共同努力。

结语:2020年12月疫情启示与反思

8.1 疫情管理中的亮点与不足

2020年12月的疫情防控工作展现出不少亮点。全国范围内的病例数基本保持稳定,说明防控措施在一定程度上发挥了作用。尤其是对重点区域和重点人群的精准管控,有效遏制了疫情扩散。

数据表明,密切接触者追踪机制不断完善,医学观察人数持续增加,反映出防疫体系的高效运作。同时,治愈出院率稳步上升,显示出医疗资源的有效调配和治疗水平的提升。

但问题同样存在。部分地区在应对突发情况时反应不够迅速,信息沟通存在滞后现象。此外,部分群众对防疫政策的理解和配合度仍有待提高,这在一定程度上影响了整体防控效果。

这些经验教训为今后的疫情防控提供了重要参考,也促使相关部门不断优化管理方式。

8.2 对公共卫生体系的长远影响

2020年12月的疫情再次提醒我们,公共卫生体系的重要性不容忽视。这次疫情暴露了基层医疗资源分布不均、应急响应能力不足等问题。

从数据来看,全国范围内医疗资源调配相对合理,但个别地区仍面临压力。这也反映出我国公共卫生体系建设仍需进一步完善。

疫情推动了各地加快公共卫生基础设施建设,包括医院扩建、防疫物资储备、信息化管理系统的升级等。这些举措为未来可能出现的类似事件打下了坚实基础。

更重要的是,疫情让全社会更加关注健康问题,提升了公众对疾病预防的认知和重视程度。

8.3 未来疫情防控方向与策略

回顾2020年12月的疫情,未来的防控方向应更加注重科学化和精细化。通过大数据分析和人工智能技术,可以更早发现潜在风险,提高预警能力。

在政策层面,应继续加强跨部门协作,形成高效的联防联控机制。同时,要加大对基层防疫力量的支持,确保各项措施落实到位。

公众参与是疫情防控的关键一环。未来需要进一步加强科普宣传,提高全民防护意识,鼓励更多人主动配合防疫工作。

面对病毒变异带来的新挑战,疫苗接种仍是重要手段。未来应加快疫苗研发和推广,同时建立长期监测机制,及时调整防控策略。

2020年12月的疫情虽然没有造成大规模爆发,但它为未来防控积累了宝贵经验。只有不断总结教训、优化方案,才能更好地应对未来的不确定性。

本文系发布作者个人观点,不代表梅花号立场,转载请注明出处!