疫情上海一天损失多少钱,上海疫情共死亡多少人

1. 上海疫情对经济的冲击:每日损失究竟有多高?

1.1 上海疫情停摆期间的经济损失分析

上海作为中国经济的引擎之一,其突如其来的疫情让城市陷入停滞。在停摆的两周内,直接经济损失达到了惊人的1900亿人民币。这个数字背后是无数企业的停工、供应链的中断以及消费市场的萎缩。对于一个拥有千万人口的城市来说,这样的损失不仅仅是数字上的问题,更是对整个社会运行机制的严重打击。

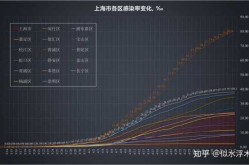

1.2 疫情对全国GDP的影响

上海的经济停摆并非孤立事件,它对全国GDP产生了显著影响。数据显示,当月全国GDP受到了约2%的冲击。这意味着,整个国家的经济增长速度被拉低,多个行业受到连带影响。尤其是在制造业、物流和金融领域,上海的停滞直接导致了产业链的断裂,进一步加剧了经济压力。

1.3 大规模感染情景下的经济预测

如果疫情蔓延到全国范围,情况会更加严峻。根据模拟计算,若全国一半人感染,将带来高达1万亿的经济损失。这不仅包括直接的医疗支出,还包括因疫情导致的社会生产效率下降。健康卫生开支预计达到800亿,而治疗费用则可能高达5600亿,总损失接近6400亿。这些数据揭示了疫情对经济系统的深远影响,也提醒人们必须高度重视疫情防控工作。

2. 疫情背景下上海的经济损失数据解读

2.1 上海疫情直接经济损失估算

上海在疫情停摆期间的直接经济损失高达1900亿人民币。这个数字不仅反映了城市经济活动的骤然停滞,还揭示了企业在短时间内承受的巨大压力。餐饮、零售、旅游等依赖人流的行业首当其冲,大量中小企业面临生存危机。同时,供应链的中断让制造业陷入瘫痪,进一步加剧了经济损失。

2.2 全国范围内的经济损失推算

上海作为中国经济的重要枢纽,其停摆对全国经济产生了连锁反应。数据显示,当月全国GDP受到约2%的冲击。这意味着,整个国家的经济增长速度被拉低,多个行业受到连带影响。尤其是在制造业、物流和金融领域,上海的停滞直接导致了产业链的断裂,进一步加剧了经济压力。

2.3 健康卫生开支与经济损失的关系

除了直接经济损失,疫情还带来了巨大的健康卫生开支。如果全国一半人感染,医疗支出将高达800亿,而治疗费用可能达到5600亿。这些费用不仅加重了政府财政负担,也间接影响了其他社会资源的分配。通过对比上海的数据,可以发现全国范围内的经济损失远超预期,显示出疫情对经济系统的深远影响。

3. 疫情对上海市民生活的深远影响

3.1 就业与企业经营状况变化

疫情让许多上海市民的就业前景变得模糊。大量企业因停工停产,不得不裁员或缩减规模,导致失业率上升。尤其是餐饮、零售和旅游等行业,员工收入锐减,生活陷入困境。对于个体经营者而言,停业期间几乎没有收入来源,压力巨大。一些人开始考虑转行或寻找新的工作机会,但市场环境并不乐观。

3.2 消费市场和服务业的波动

消费市场的低迷直接影响了市民的生活方式。商场、超市、餐厅等场所人流骤减,商家不得不关闭门店或减少营业时间。原本热闹的商圈变得冷清,许多店铺面临倒闭风险。服务业也受到严重冲击,出租车司机、外卖员等从业者收入大幅下降,生活成本却未减少,经济压力不断累积。

3.3 居民生活成本与心理压力

疫情不仅改变了人们的工作和消费习惯,也让生活成本变得更加沉重。由于部分行业停滞,家庭收入减少,而物价却在上涨,居民不得不精打细算。心理层面的压力也随之而来,焦虑、孤独、无助感在人群中蔓延。长时间的隔离和社交限制,让人与人之间的联系变弱,心理健康问题逐渐显现,成为不容忽视的社会现象。

4. 上海新冠疫情死亡人数统计与分析

4.1 截至4月25日的死亡病例数据

上海疫情初期,死亡人数相对可控。截至4月25日,全市共有死亡病例190例。这些数据背后,是无数家庭的痛苦与悲伤。从时间线来看,死亡人数在疫情高峰期明显上升,反映出医疗资源紧张和重症患者救治压力加大的现实。尽管官方持续加强防疫措施,但部分高龄人群仍难以抵御病毒侵袭。

4.2 死亡病例年龄分布与基础疾病情况

数据显示,死亡病例中70岁以上人群占比高达86.32%。这说明高龄群体是疫情中最脆弱的人群。190例死亡病例中,最小年龄为33岁,最大为101岁,平均年龄达到82.52岁。几乎所有死亡病例都伴有严重的基础性疾病,如心脑血管疾病、糖尿病等。这表明,即便是在疫情防控严格的背景下,基础病患者的生存风险依然很高。

4.3 接种疫苗与未接种疫苗者的死亡差异

在190例死亡病例中,有12人曾接种过新冠疫苗,其余均未接种。这一数据揭示了疫苗在降低重症和死亡率方面的重要作用。虽然疫苗不能完全防止感染,但能有效减少病情恶化和死亡风险。这也提醒公众,接种疫苗仍是保护自身和他人的重要手段。对于未接种人群,尤其是高龄老人,更应重视疫苗的防护意义。

5. 上海疫情死亡人数的持续增长趋势

5.1 截至5月14日的累计死亡人数

上海疫情的死亡人数在短时间内显著上升。截至5月14日24时,全市累计死亡人数达到571人。这一数字比4月25日的190例增加了近3倍,显示出疫情对高龄人群和基础疾病患者的影响持续扩大。数据的变化不仅反映了病毒传播的严重性,也暴露出医疗资源在高峰期的紧张状态。

5.2 死亡人数变化背后的社会因素

死亡人数的上升与多种社会因素密切相关。首先,高龄人口比例较高,使得疫情对老年群体的冲击尤为明显。其次,部分居民因经济压力或信息不畅未能及时接种疫苗,导致感染后病情加重。此外,疫情期间的隔离政策和医疗资源调配问题,也在一定程度上影响了患者的救治效率。这些因素叠加,使死亡人数呈现出持续增长的趋势。

5.3 医疗资源压力与防疫措施影响

疫情爆发期间,医疗资源面临巨大压力。医院床位、呼吸机、医护人员等关键资源在短时间内被大量消耗,导致部分重症患者无法得到及时救治。同时,防疫措施如封控管理虽然有效控制了病毒传播,但也可能影响了部分患者的正常就医流程。这种双重压力下,死亡人数的增加成为不可避免的结果。如何在防疫与医疗保障之间找到平衡,是未来需要重点考虑的问题。

6. 疫情对上海公共卫生体系的挑战

6.1 医疗系统在疫情中的应对能力

疫情爆发初期,上海的医疗系统面临前所未有的压力。医院床位紧张、医护人员超负荷运转、防护物资短缺等问题相继出现。尤其是在大规模感染阶段,急诊科和重症监护室几乎满负荷运作,部分患者因无法及时获得治疗而病情恶化。这种状况暴露出公共卫生体系在突发疫情下的脆弱性,也促使相关部门加快资源调配和应急机制建设。

6.2 高龄人群的健康风险与防护

高龄人群是疫情中最为脆弱的群体之一。数据显示,上海死亡病例中,70岁以上占比高达86.32%,且多数人患有基础性疾病。这一现象反映出老年人在面对病毒时的免疫力低下以及慢性病管理的重要性。如何在疫情中为高龄人群提供更有效的防护和医疗支持,成为公共卫生体系必须解决的关键问题。

6.3 社区防控与基层医疗支持

社区是疫情防控的第一道防线,也是公共卫生体系的重要组成部分。疫情期间,上海依托社区网格化管理,开展大规模核酸检测、疫苗接种和人员排查工作。然而,基层医疗资源不足、信息传递不畅等问题也逐渐显现。一些偏远地区或老龄化严重的社区,医疗支援难以及时到位,影响了防疫效果。加强基层医疗能力建设,提升社区卫生服务的覆盖面和响应速度,是未来公共卫生体系建设的重要方向。

7. 疫情数据背后的深层社会问题

7.1 经济损失与社会公平关系

疫情带来的经济损失不仅体现在数字上,更深刻地影响了不同群体的生活质量。上海作为全国经济中心,其停摆期间的直接经济损失高达1900亿人民币,这对普通市民的收入、企业经营和城市运转都造成巨大冲击。低收入群体在疫情期间面临更大的生存压力,而高收入人群则相对更容易调整生活节奏。这种差异暴露了社会资源分配的不均衡,也引发了对经济政策是否能真正惠及全民的思考。

7.2 死亡人数与公共政策反思

上海疫情中死亡人数的变化,尤其是高龄人群的占比,让公众开始重新审视防疫政策的科学性和人文关怀。数据显示,截至5月14日,上海累计死亡人数已达571人,其中绝大多数为70岁以上老人。这一结果促使人们反思:在疫情防控中,如何平衡生命安全与经济发展的关系?如何在保障医疗资源的同时,避免因资源不足导致的悲剧?这些问题的答案,直接影响着未来公共卫生政策的方向。

7.3 疫情对城市治理能力的考验

疫情不仅是对医疗系统的挑战,更是对城市治理能力的全面检验。上海在应对疫情过程中,暴露出信息传递不畅、基层管理效率不足等问题。例如,在大规模核酸检测和物资调配中,部分区域出现了混乱和延误,影响了居民的基本生活需求。这些现象反映出城市治理体系在突发事件中的短板,也为未来优化治理结构提供了重要参考。如何提升城市的应急响应能力和公共服务水平,成为摆在管理者面前的重要课题。

8. 从上海疫情看全国疫情防控的启示

8.1 疫情经济损失的全国性借鉴

- 上海作为中国经济的重要引擎,其在疫情停摆期间的直接经济损失达到1900亿人民币。这个数字不仅反映了城市自身的经济波动,也为全国其他地区提供了重要的参考依据。

- 如果全国范围内出现类似规模的疫情,经济损失将呈指数级增长。以上海为基准,全国若一半人口感染,可能带来高达6400亿的综合损失,包括医疗开支和经济产出的减少。

- 这些数据提醒我们,疫情防控不仅是公共卫生问题,更是经济安全问题。各地在制定防疫政策时,需要充分考虑对整体经济的影响,避免因过度防控导致不必要的经济损失。

8.2 死亡人数统计与公共卫生体系建设

- 上海疫情中,死亡病例主要集中在高龄人群,且多数有基础疾病。截至5月14日,累计死亡人数已达571人,这一数字引发了对公共卫生体系的深刻反思。

- 死亡人数的统计不仅仅是数字游戏,它背后是无数家庭的痛苦与社会的沉重代价。如何提高老年群体的防护能力,优化医疗资源配置,成为未来公共卫生建设的重点方向。

- 高龄人群的健康风险提示我们,疫情防控不能只关注病毒传播,更要关注脆弱群体的生命安全。建立更完善的医疗保障机制,提升基层医疗服务水平,是应对未来挑战的关键。

8.3 疫情常态化下的政策优化方向

- 上海疫情的经验表明,疫情防控需要长期规划和动态调整。不能简单依赖封控措施,而应结合科学预测、精准防控和资源调配,实现最小化损失。

- 在政策制定过程中,要更加注重数据的透明度和公众的参与感。只有让民众了解疫情的真实情况和防控措施的科学依据,才能增强社会信任,提高政策执行效率。

- 疫情常态化背景下,政府和社会各界需要共同努力,推动形成更灵活、更高效、更具韧性的疫情防控体系。这不仅关乎当前的公共安全,也关系到国家未来的可持续发展。

本文系发布作者个人观点,不代表梅花号立场,转载请注明出处!