北京冬奥会开幕式具体时间,北京冬残奥会时间

1. 北京冬奥会开幕式时间与亮点回顾

北京冬奥会的开幕时间是2022年2月4日晚,这个日子不仅标志着冰雪运动的正式启幕,也承载了无数人的期待与热情。作为全球瞩目的体育盛事,这一天被精心安排在春节前夕,让整个中国都沉浸在节日的氛围中。

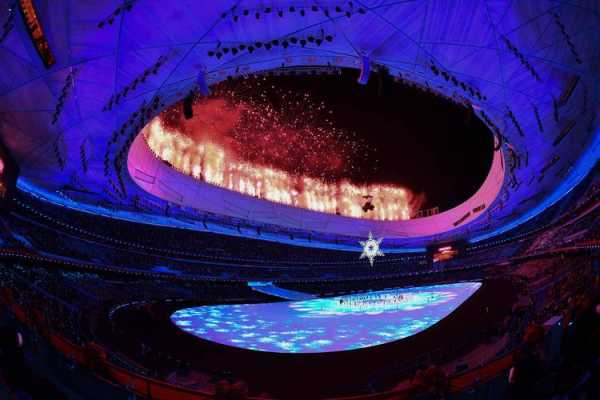

开幕式在北京国家体育场举行,这座被誉为“鸟巢”的场馆不仅是北京奥运会的标志性建筑,也在冬奥会期间再次成为世界关注的焦点。场馆的设计融合了现代科技与传统美学,为观众带来了震撼的视觉体验。

开幕式的亮点纷呈,从灯光秀到文艺表演,每一个细节都展现了中国的文化魅力和科技实力。其中,主火炬的点燃方式尤为引人注目,以环保、简洁的方式传递了绿色奥运的理念,成为整场仪式的高光时刻。

除了视觉上的震撼,开幕式还通过音乐、舞蹈和科技手段,将中国的历史与未来巧妙结合,展现出一个充满活力与希望的国家形象。这种独特的创意和表达方式,让全球观众感受到中国文化的深厚底蕴。

(北京冬奥会开幕式具体时间,北京冬残奥会时间)

(北京冬奥会开幕式具体时间,北京冬残奥会时间)这场开幕式不仅仅是一场体育赛事的开始,更是一次文化的展示和精神的传递。它向世界宣告了中国对冰雪运动的热情,也预示着冬季体育在中国的发展将迎来新的高峰。

在接下来的时间里,冬奥会的各项赛事陆续展开,而冬残奥会则紧随其后,于2022年3月4日再次点亮国家体育场。这样的时间安排,不仅体现了赛事组织的高效性,也为观众提供了连续不断的精彩体验。

冬奥会与冬残奥会的时间衔接,反映出中国对体育事业的全面布局和深远规划。无论是运动员还是观众,都能在这段时间内感受到冰雪运动的魅力与力量。

从冬奥会到冬残奥会,每一项赛事都在书写属于自己的传奇。它们不仅仅是竞技的舞台,更是文化交流、社会进步的重要平台。

通过这些赛事,中国向世界展示了自身的实力与担当,也让越来越多的人开始关注并热爱冬季运动。这不仅是一场体育的盛会,更是一次全民参与的文化盛宴。

无论是冬奥会的璀璨光芒,还是冬残奥会的温暖人心,它们都在用自己的方式讲述着中国的故事,传递着和平、友谊与希望的力量。

2. 北京冬残奥会时间安排及意义

北京冬残奥会的开幕时间定在2022年3月4日晚,与冬奥会的闭幕时间仅相隔约两周。这样的安排不仅体现了赛事组织的高效性,也为观众提供了连续不断的冰雪运动体验。

冬残奥会同样在北京国家体育场举行,这座场馆在冬奥会期间已经见证了无数精彩瞬间,而这一次,它再次成为全球关注的焦点。国家体育场不仅是体育赛事的核心场地,更是传递文化与精神的重要平台。

冬残奥会的举办背景与社会意义深远。作为全球最大的残疾人体育盛会,它不仅展示了残疾运动员的卓越能力,也推动了社会对残疾人权益的关注与支持。通过这一赛事,更多人开始重新认识并尊重残疾人的力量与价值。

冬残奥会与冬奥会的时间衔接具有特殊意义。冬奥会结束后,冬残奥会迅速接棒,这种紧凑的安排让整个冬季体育周期更加连贯,也让观众能够持续感受到冰雪运动的魅力。

这种时间上的紧密连接,反映出中国在体育赛事规划方面的专业与细致。无论是从赛事运营、媒体转播,还是观众参与的角度来看,这样的安排都显得尤为合理且高效。

冬残奥会的举办不仅仅是竞技的延续,更是一种精神的传承。它让更多人意识到,体育不应有界限,每个人都应有机会在赛场上展现自我、挑战极限。

在冬残奥会期间,来自世界各地的运动员齐聚一堂,他们用行动诠释着坚韧、勇气与希望。这种精神力量超越了比赛本身,成为激励人心的重要源泉。

冬残奥会的成功举办,为中国在国际舞台上树立了良好的形象。它展现了中国在包容性、公平性以及体育发展方面的积极态度,赢得了全球的赞誉与尊重。

通过冬残奥会,中国进一步推动了残疾人体育事业的发展,为更多残疾人提供了参与体育的机会和平台。这不仅提升了他们的生活质量,也促进了社会的和谐与进步。

冬残奥会的意义远不止于赛场上的拼搏,它是一次关于人性、尊严与梦想的深刻表达。它提醒我们,每一个生命都值得被尊重,每一次努力都值得被看见。

3. 冬奥会与冬残奥会的时间对比分析

北京冬奥会开幕式在2022年2月4日晚举行,而冬残奥会则在3月4日晚拉开帷幕。两者之间相隔恰好一个月,这个时间间隔为赛事的无缝衔接提供了充足的空间。

这种时间安排并非偶然,而是经过精心策划的结果。冬奥会结束后,场馆、人员和资源迅速调整,为冬残奥会的顺利开展做好准备。这种高效运作体现了中国在大型赛事组织方面的成熟经验。

时间上的紧密连接不仅让观众能够持续关注冰雪运动,也让赛事运营方有更多机会优化服务与体验。从交通到安保,从媒体转播到观众互动,每个环节都得到了充分保障。

媒体转播方面,冬奥会和冬残奥会的播出时间错开,既避免了内容重复,又保证了不同赛事的独立性和吸引力。这种策略让全球观众能够更全面地了解两大赛事的独特魅力。

对于观众来说,这样的时间安排提供了更多的观赛选择。无论是喜欢竞技激烈程度的观众,还是更关注精神力量的观众,都能找到适合自己的观看节奏。

冬奥会和冬残奥会的时间间隔也反映了对运动员的尊重与支持。他们可以在短时间内完成从冬奥会到冬残奥会的过渡,展现出极强的专业素养和适应能力。

赛事之间的衔接不仅仅是时间上的安排,更是文化与精神的延续。冬奥会传递的是拼搏与荣耀,而冬残奥会则强调坚持与希望,两者共同构成了完整的冬季体育叙事。

在实际操作中,这种时间安排对赛事管理提出了更高要求。从场地清洁到设备调试,从人员调配到安全保障,每一个细节都需要精准把控,确保两大赛事的顺利进行。

通过合理的时间规划,北京冬奥会和冬残奥会实现了资源的最大化利用。这不仅提升了赛事的整体质量,也为未来的大型国际赛事提供了可借鉴的经验。

最终,冬奥会与冬残奥会的时间对比不仅是数字上的差异,更是对中国体育组织能力和人文关怀的全面展现。它让世界看到了一个更加开放、包容和高效的中国。

4. 冬奥会与冬残奥会的筹备与组织情况

国家体育场作为冬奥会和冬残奥会的核心场馆,承担了开幕式的重要任务。这座被誉为“鸟巢”的标志性建筑,不仅见证了中国体育历史上的重要时刻,也成为全球关注的焦点。

在赛事筹备过程中,国家体育场进行了全面升级和改造。从舞台设计到灯光系统,从观众席布局到安全设施,每一个细节都经过反复推敲,确保符合国际标准并满足赛事需求。

赛事期间,交通管理成为重中之重。北京市政府提前规划了多条绿色通道,确保运动员、工作人员和观众能够高效通行。地铁、公交等公共交通工具也增加了运营频次,提升整体出行效率。

安保措施方面,北京采取了多层次、全方位的安全保障体系。从人脸识别技术到智能监控系统,从安保人员培训到应急响应机制,每一项举措都为赛事的顺利进行提供了坚实保障。

多项赛事之间的协调与衔接是组织工作的关键环节。从冬奥会到冬残奥会,不同项目之间的场地切换、人员调配、设备维护都需要精准安排,确保每个环节无缝对接。

赛事组织团队在筹备阶段就建立了高效的沟通机制。通过定期会议、信息共享平台和实时反馈系统,确保各相关部门能够快速响应问题,及时调整方案。

志愿者队伍在赛事中发挥了不可替代的作用。他们分布在各个岗位上,提供语言服务、引导帮助、秩序维护等支持,用热情和专业为赛事增添了温暖与活力。

媒体转播团队也在筹备工作中投入了大量精力。从拍摄角度选择到信号传输优化,从直播设备调试到内容策划,每一步都力求呈现最佳的观赛体验。

对于冬残奥会而言,无障碍设施的建设尤为重要。从入口坡道到卫生间设计,从标识系统到服务人员培训,每一个细节都体现了对特殊群体的尊重与关怀。

筹备与组织的成功离不开每一位参与者的努力。无论是幕后工作人员还是现场志愿者,他们的付出让两大赛事得以圆满举行,也为世界展示了中国在大型赛事管理方面的卓越能力。

5. 冬奥会与冬残奥会的社会影响

北京冬奥会的举办,为中国体育事业注入了新的活力。作为全球瞩目的国际赛事,它不仅提升了中国在冬季运动领域的影响力,也激发了更多人对冰雪运动的兴趣和热情。

冬奥会的成功举办,让全国范围内的冰雪运动设施得到进一步建设和完善。越来越多的城市开始投资建设滑雪场、滑冰馆等场所,为大众提供了更丰富的运动选择。

冬奥会期间,中国运动员在赛场上展现出的拼搏精神和竞技水平,赢得了国内外观众的高度赞誉。这种精神激励了无数年轻人投身体育事业,追逐自己的梦想。

冬残奥会的举行,标志着中国在残疾人体育发展方面迈出了重要一步。赛事不仅展示了残疾运动员的卓越能力,也让更多人关注并支持这一群体的发展。

冬残奥会的举办,推动了社会对无障碍环境的关注。从城市基础设施到公共空间设计,越来越多的地方开始重视无障碍设施建设,提升所有人的生活质量。

冬残奥会的精彩表现,让公众重新认识了残疾人的潜力与价值。通过赛事传播,更多人开始理解并尊重不同能力的人群,促进了社会包容性的提升。

冬季运动在中国的普及程度不断提升。冬奥会和冬残奥会的双重举办,让冰雪运动从专业领域走向大众生活,成为越来越多人的日常选择。

赛事带来的热度,带动了相关产业的发展。从装备制造到旅游服务,从教育培训到文化创作,冬季运动产业链不断延伸,创造了大量就业机会。

冬奥会和冬残奥会的举办,增强了国家的文化软实力。通过赛事展示中国的历史文化、科技实力和人文关怀,向世界传递了积极正面的形象。

未来,随着更多冰雪资源的开发和政策的支持,冬季运动将在中国持续升温。无论是青少年还是成年人,都将有更多机会参与到这项充满激情与挑战的运动中来。

6. 冬奥会与冬残奥会的国际反响与评价

国际媒体对北京冬奥会的关注度空前高涨。全球多家主流媒体对赛事进行了全方位报道,从开幕式到比赛现场,从运动员表现到中国承办能力,都成为热议焦点。这种关注不仅体现了冬奥会的全球影响力,也展示了中国在国际舞台上的实力与魅力。

北京冬奥会的精彩呈现,赢得了国际社会的高度赞誉。许多国家的媒体纷纷发表评论,称赞中国在疫情防控、赛事组织、场馆建设等方面的出色表现。这种认可让世界看到了一个更加开放、自信、负责任的中国形象。

冬残奥会同样获得了全球范围内的广泛支持。来自世界各地的观众和媒体通过各种渠道关注赛事,为残疾运动员加油助威。这种热情不仅体现了对体育精神的尊重,也反映了全球对包容性与多样性的重视。

国际社会普遍认为,北京冬奥会和冬残奥会的举办,为中国在冬季体育领域的国际地位奠定了坚实基础。无论是冰雪运动的发展水平,还是赛事组织的专业程度,都让中国在全球冬季体育版图中占据重要位置。

冬奥会期间,多个国家的元首和政要亲临现场,表达对中国成功举办赛事的支持与祝贺。这种高层互动进一步提升了中国在国际体育事务中的影响力,也为未来合作打开了更多可能性。

冬残奥会的举办,让更多人重新审视残疾人体育的价值。国际社会对赛事的关注和参与,不仅提升了残疾运动员的知名度,也为全球残疾人事业注入了新的动力。

全球观众通过电视、网络等渠道观看了冬奥会和冬残奥会的精彩瞬间。社交媒体上关于赛事的讨论持续升温,形成了全球范围内的体育热潮。这种热度让中国的声音被更多人听到,也让世界更加了解中国。

冬奥会和冬残奥会的成功举办,推动了中国与世界各国在体育领域的交流与合作。多国代表团在赛后表示,希望未来能与中国在冬季运动领域开展更多合作,共同推动全球体育发展。

国际奥委会对北京冬奥会的评价极高,认为这是近年来最成功的冬奥会之一。冬残奥会同样获得高度认可,被认为是展示包容与平等精神的典范。

冬奥会和冬残奥会的国际反响,不仅提升了中国的国际形象,也为未来的大型国际赛事积累了宝贵经验。这种经验将为中国在国际体育舞台上继续发挥重要作用提供坚实支撑。

本文系发布作者个人观点,不代表梅花号立场,转载请注明出处!