2020高考日期为什么是7月7日(2020年高考为什么是七月)

2020年高考日期调整的背景与决策

2020年那个春天,全国上下都被一场突如其来的新冠肺炎疫情打乱了节奏。学校停课、街道冷清,原本紧张备考的高三学子们,被迫在家复习。面对这个谁也没经历过的局面,一个关乎千万家庭的大问题摆在了面前:高考还能如期举行吗?所有人都捏了一把汗。

疫情风暴中心的艰难抉择 1月底,新冠疫情在武汉爆发并迅速席卷全国。人群聚集存在巨大风险,而高考恰恰是规模最大、人员最密集的全国性考试。考生的健康安全成为压倒一切的考量。全国高三学生和家长的心都悬着,复习计划被打乱,未来的不确定性笼罩着每一个人。教育部、国家卫健委的专家们日夜评估风险,寻找最稳妥的方案。

来自最高层的守护承诺 经过审慎评估和科学研判,党中央、国务院果断拍板:为了孩子们!2020年全国高考延期一个月举行,定在7月7日至8日。教育部负责人郑重强调:“健康永远是第一位的!必须把广大考生和涉考工作人员的生命安全和身体健康放在首位。”这个决定,像一颗定心丸,传递出国家守护下一代健康成长的坚定决心。

四十三年来从未有过的变动 这次延期,创造了历史。自1977年恢复高考以来,这是第一次因为重大公共卫生事件而大规模推迟全国高考时间。上一次高考时间的大调整还是在2003年,因为天气炎热等因素从7月提前到了6月。2020年这个特殊的7月7日,注定成为共和国高考史上一个不同寻常的印记,承载着特殊时期的集体记忆与国家的深切牵挂。

健康优先:生命安全的防护网

2020年那个7月,走进考场的每位考生都带着口罩,测温枪在额头轻点成为入场仪式,消毒水的味道弥漫在走廊——这是中国高考史上从未有过的景象。当7月7日的开考铃声响起,背后是国家为千万青少年织就的一张严密的生命安全防护网。

"健康第一"不是口号,是行动指南 教育部在宣布延期决定时,把这四个字放在最前面。这意味着什么?意味着所有考场必须配备专业防疫人员;意味着每个考点设置不少于3个备用隔离考场;意味着考生入场通道增加一倍,避免人群聚集。这不是简单的考试安排,而是一场举国护航的生命保卫战。时任教育部高校学生司司长王辉面对镜头郑重承诺:"任何环节的防疫疏漏,都是对考生最大的不公。"

考场里的隐形战场 1. 双重保险的防疫布局:每个考场配备防疫副主考,专职处理突发健康问题。考场座位间距从常规的80厘米拉宽到1米以上,窗户必须全程敞开通风。监考老师戴着护目镜和口罩,手持金属探测仪旁,多了免洗消毒液的影子。 2. 应急预案覆盖全流程:从考生离家赴考开始,专用交通工具、独立进出通道、应急隔离室环环相扣。某地模拟演练发现,一名"发热考生"从发现到转移至隔离考场完成考试,全程不超过15分钟。这种精准到分钟的响应机制,让家长悬着的心终于放下。 3. 特殊群体的特别守护:武汉考生小陈考前14天被隔离观察,教育部门为他单独启用隔离考场,两名"全副武装"的监考老师通过监控全程监考。当试卷通过专用通道消毒送达时,小陈的母亲在考场外抹着眼泪说:"国家没放弃任何一个孩子。"

每一个数字背后都是鲜活的生命 高考涉及1071万考生,40万个考场,近200万工作人员。如此庞大的人群聚集,在疫情尚未完全平息的7月,无异于一场大考中的大考。北京某考点防疫负责人李医生回忆:"我们反复测算通风效率,连空调滤网清洁频率都精确到小时。考场桌椅的消毒湿巾用量,足够铺满三个足球场。"这些看不见的细节,堆砌成考生们安心答题的底气。当最后一门考试结束的铃声响起,全国无一起考场感染事件发生——这张用科学和决心编织的安全网,稳稳接住了所有青春梦想。

公平至上:为每个梦想架桥铺路

当城市学生抱怨网课卡顿时,大山里的考生正举着手机满山找信号;当重点中学名师在线答疑时,偏远地区的孩子可能连一份完整的复习资料都凑不齐。2020年春天,疫情像一面放大镜,将城乡教育资源的沟壑照得清清楚楚。高考推迟到7月7日,不仅是为了健康,更是在为那些被疫情阻隔的追梦者架起一座公平之桥。

被疫情放大的数字鸿沟 1. 悬崖边的课堂:云南考生小李每天要走两小时山路,只为爬到有手机信号的山顶听课。风雨无阻的身影被村民拍下发到网上,刺痛了无数人的心。这不是个例——当时全国约15%的农村学生家中没有稳定网络,20%的贫困家庭缺少智能设备。屏幕那头名师讲解得再精彩,断断续续的信号早把知识撕成了碎片。 2. 消失的复习资料库:城里重点高中的学生能收到学校快递到家的精编习题集,而某县中学的留守考生小张,手里只有半本被翻烂的旧教材。疫情封控让本就匮乏的教辅资源运输中断,县城书店紧闭的门窗,成了压垮复习计划的最后一根稻草。 3. 无人守护的战场:父母外出务工的考生,既要照顾生病的爷爷奶奶,又要盯着弟弟妹妹上网课。河南农村姑娘小陈每天凌晨四点起床做家务,深夜才能翻开书本。她红着眼睛说:“别人家父母能送饭递水,我的战场只有自己。”

国家出手:为公平按下加速键 教育部在宣布延期时特别强调:“这是给农村和贫困地区孩子的补偿时间。” 短短三个月,一场教育公平保卫战在全国打响: 1. 信号翻山越岭:工信部联合三大运营商,在偏远地区突击建成2.1万个4G基站。甘肃某山区中学第一次通了高速网络,校长激动地举着手机满操场跑:“孩子们再也不用蹲在雪地里听课了!” 2. 纸质课堂紧急救援:国家教材中心开足马力印制千万份复习资料,邮政系统开辟绿色通道直送乡镇。当贴着“高考加油”标签的包裹送到西藏牧区考生手中时,油墨的清香混着青草气息在帐篷里弥漫开。 3. 一生一策精准帮扶:各地高中教师组成“送教突击队”,对贫困考生进行“包干到人”辅导。湖北特级教师王老师驱车三百公里,把自制复习手册交到学生手上:“你错过的每一堂课,老师都给你补回来。”

7月7日:公平的具象化刻度 当考卷在7月阳光下发到每位考生手中,这个特殊日期早已超越时间意义。它代表着:山区考生终于等到信号塔建成,牧区孩子拿到了崭新的复习书,留守少年有了老师专门辅导。北京教育学者评价:“延期不是简单的时间平移,而是国家用制度力量把被疫情冲散的起跑线重新拉齐。” 那年高考放榜后,某贫困县本科上线率不降反升的新闻登上热搜——这是对“公平至上”最有力的回应。

历史变迁与2020年考试安排细节

朋友们,今天咱们聊聊高考时间的那些年变化,特别是2020年那个难忘的7月7日。为什么高考突然从6月挪到7月?这背后藏着历史的足迹和一场全球大疫的考验。从1977年恢复高考到2020年的特殊安排,每一段变迁都牵动着千万学子的心。咱们一步步揭开这段故事,感受那些为梦想坚守的瞬间。

4.1 高考时间的历史调整回顾(1977-2003)

- 1977年恢复高考的起点:那年冬天,高考在12月火热开场。刚从文革中走出来的学子们,顶着寒风走进考场,考试时间选在冬季是为了快速重启教育公平。但寒冬带来的挑战——冻僵的手指、刺骨的冷风——让考生们直呼吃不消。

- 夏季考试的暖心转变:为了避开严寒,高考时间逐渐挪到7月。夏天成了高考的代名词,阳光下的考场少了冰雪的困扰,却多了酷热的考验。考生们挥汗如雨,家长们摇着扇子在外守候,这画面成了几代人的共同记忆。

- 2003年的提前决定:天气炎热问题放大,那年高考首次提前到6月7-8日。教育部调研发现,高温影响考生专注力,6月的凉爽天气更利于发挥。这一调整一用就是17年,直到2020年被疫情打破。

4.2 2020年7月7日考试的具体日程与防疫安排

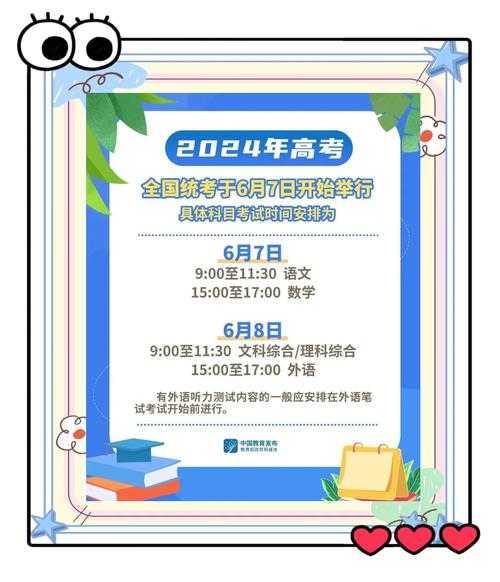

- 考试日程的精准布局:2020年高考定在7月7-8日,科目顺序照常——语文、数学、文理综合、外语。延期一个月给了考生喘息空间,各地考场提前公告提醒:早上8点入场,下午5点结束,确保时间充裕不匆忙。

- 防疫措施的层层守护:健康安全是头等大事。每个考场配备测温仪,考生入场必须戴口罩、量体温;考场桌椅间隔1米以上,每天消毒三次;出现发热症状的考生,安排专用隔离考场。这套“防疫网”让家长直呼安心。

- 健康第一的全民行动:教育部联合卫健部门,推出“健康码”入场系统。考生需提前14天健康打卡,社区志愿者上门服务,确保不漏一人。那年夏天,口罩下的笑容成了最动人的高考风景——安全考试,不是口号,是实实在在的行动。

4.3 延期对考生心理和社会的后续影响

- 考生心理的过山车之旅:复习时间延长一个月,原本的焦虑翻倍——许多考生失眠、压力爆表。但多出的日子也带来转机:心理咨询热线开通,老师一对一疏导,考生们学会用深呼吸对抗紧张。最终,这场“加时赛”教会了大家:坚持就是胜利。

- 社会公平的深度觉醒:延期像一面镜子,照出教育资源的不均。热搜上“山区信号塔建成”“牧区复习书送达”的故事,点燃全民对教育公平的关注。高考后,政策加速落地——更多贫困地区获网络覆盖,教育投入翻倍增长。

- 后续影响的积极回响:2020年高考放榜,贫困县本科率逆势上升的新闻刷屏。社会反思中,家长群热议“健康公平”的重要性,学校增设心理辅导课。这场延期不只改写了日期,更推动教育体系进化——每个孩子的梦想,都值得被守护到底。

本文系发布作者个人观点,不代表梅花号立场,转载请注明出处!