北京下调应急响应级别,应急响应三个级别

1. 北京应急响应级别下调的背景与意义

1.1 应急响应级别的定义及划分标准

北京作为全国政治、文化中心,面对突发公共卫生事件时,始终以最严谨的态度应对。应急响应级别是政府根据事件的严重程度和影响范围,制定的一套分级管理机制。目前,北京将应急响应分为四个等级,从高到低依次为一级、二级、三级和四级。其中,一级响应代表最严重的疫情形势,由国务院统筹指挥;而四级则适用于一般性事件,由县级政府负责处理。

这种分级制度不仅有助于精准施策,还能在不同阶段采取针对性措施,确保资源合理分配,避免过度反应或防控不足。

1.2 北京应急响应级别的历史调整情况

回顾北京近年来的应急响应调整,可以看到政策的动态变化与疫情态势密切相关。2020年4月30日,北京首次将应急响应级别从一级下调至二级,标志着疫情初步得到控制。随后,6月6日和7月20日,北京再次将响应级别从二级调整为三级,反映出疫情防控进入更加稳定的状态。

这些调整并非随意进行,而是基于对疫情数据的持续监测与科学研判,体现了政府在防疫工作中的灵活性和前瞻性。

1.3 下调应急响应级别背后的疫情态势分析

此次北京下调应急响应级别,背后有着明确的数据支撑。新增病例数保持低位,社区传播风险明显下降,输入性病例的管控也更加有效。这些变化表明,当前北京的疫情形势已趋于平稳,具备了进一步优化防控措施的条件。

但需要注意的是,疫情并未完全结束,仍需保持警惕。下调响应级别并不意味着放松防控,而是根据实际情况进行动态调整,确保既不过度干预,也不忽视潜在风险。

2. 应急响应三个级别的划分与对应措施

2.1 三级应急响应的具体内容与实施范围

三级应急响应是北京在疫情相对稳定后采取的防控级别,适用于较大突发公共卫生事件。这一阶段的防控重点在于精准管理、动态监测和风险控制。政府会根据实际情况,逐步放开部分社会活动,但仍保持对重点区域、重点人群的严格管控。

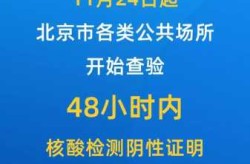

在三级响应下,公共场所如商场、影院、公园等可以有序开放,但需遵守限流、测温、佩戴口罩等基本防疫要求。同时,社区管理仍保持一定强度,确保居民生活秩序不受影响。

2.2 不同级别响应下的社会管理与公众行为规范

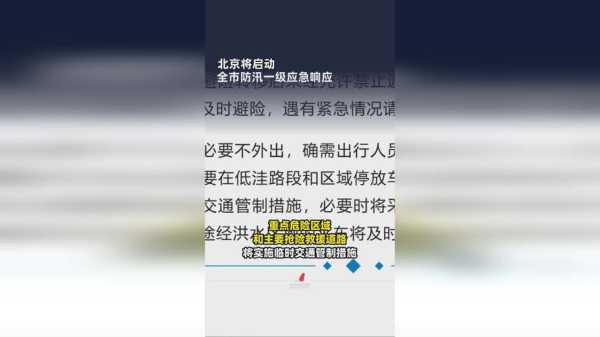

不同应急响应级别对应的社会管理方式和公众行为规范存在明显差异。一级响应时,全市进入高度戒备状态,交通管制、人员流动限制、大规模核酸检测等措施全面展开。二级响应则在保障安全的前提下,逐步恢复部分社会功能,但依然强调“非必要不外出”。

到了三级响应,社会运行趋于正常,但公众仍需保持警惕。出行前需关注最新防疫政策,避免前往中高风险地区;日常生活中应继续坚持佩戴口罩、勤洗手、保持社交距离等良好习惯。政府也会通过媒体、社区宣传等方式,持续提醒市民注意防护。

2.3 下调至三级后对市民生活的影响与应对策略

从二级下调至三级,意味着北京疫情防控进入更加精细化的阶段。市民的生活节奏逐渐恢复正常,企业复工、学校复课、旅游出行等都变得更加便利。但这种变化并不意味着可以放松警惕,而是需要适应新的防疫常态。

对于市民来说,首先要了解当前的防疫政策,包括出入公共场所的要求、核酸检测的频率等。其次,要养成良好的生活习惯,减少聚集,做好个人防护。最后,遇到突发情况时,及时关注官方信息,配合相关部门的工作安排,共同维护城市的安全与稳定。

本文系发布作者个人观点,不代表梅花号立场,转载请注明出处!