2020年11月24疫情,2020年11月疫情情况

1. 2020年11月24日全球疫情最新数据

1.1 全球累计确诊病例与死亡病例统计

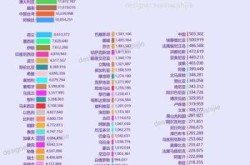

全球疫情在2020年11月24日持续蔓延,累计确诊病例突破5945万例,达到59,455,463例。这一数字反映出病毒在全球范围内的广泛传播。与此同时,死亡病例总数超过140.1万例,达到1,401,229例,显示出疫情对人类生命的严重威胁。康复人数也达到41,093,615例,说明部分患者已成功战胜病毒。

1.2 美国、印度、英国、巴西等主要国家疫情动态

美国仍然是全球疫情最严重的国家之一,累计确诊病例超过1274万例,达到12,741,302例,死亡病例突破26.3万例,达到263,513例。印度新增病例超4.4万例,累计确诊升至9,177,641例,显示出该国疫情的快速上升趋势。英国新增病例超1.8万例,累计确诊1,527,495例,死亡病例累计55,230例。巴西新增病例同样超过1.8万例,累计确诊达到6,087,608例,死亡病例达169,485例。

1.3 新增病例与重症患者情况分析

在11月24日当天,全球新增确诊病例超过46万例,显示出疫情仍在加速扩散。重症和危重症患者数量达到103,059例,表明许多感染者病情严重,需要医疗资源支持。这一数据提醒人们,尽管部分国家采取了严格的防控措施,但疫情仍未得到有效控制。

2. 2020年11月全球疫情发展概况

2.1 各大洲疫情趋势对比

11月期间,全球各大洲疫情呈现不同发展趋势。北美地区仍处于高发阶段,美国作为疫情最严重的国家,病例数持续攀升,医疗系统面临巨大压力。欧洲疫情同样严峻,英国、法国等国新增病例不断上升,部分国家开始实施更严格的封锁措施。亚洲地区,印度疫情快速扩散,成为新的增长点,而东南亚国家则在努力控制疫情蔓延。非洲和南美洲的疫情虽然整体规模较小,但部分地区因医疗资源有限,防控难度较大。

2.2 主要国家的防控措施与政策变化

11月,多个国家根据疫情形势调整了防疫政策。美国多个州加强了社交限制,部分地区重新实施居家令。英国宣布进入“紧急状态”,并出台更严格的防疫规定。印度政府在多地实施封城措施,以减缓病毒传播速度。巴西政府则在部分地区推出隔离政策,但由于经济压力,措施执行力度有限。这些政策的变化反映了各国对疫情的重视程度以及应对策略的灵活性。

2.3 国际社会对疫情的应对与合作

面对全球疫情,国际社会展开了一系列合作行动。世界卫生组织持续发布疫情数据,并呼吁各国加强合作。多国之间开展疫苗研发和生产合作,推动全球疫苗公平分配。同时,一些国家向疫情严重的国家提供医疗援助,包括防护物资和检测设备。尽管存在政治分歧,但在疫情防控方面,国际合作仍是应对全球性挑战的重要途径。

3. 中国2020年11月疫情情况综述

3.1 国内新增病例与治愈出院数据

11月期间,中国疫情防控总体平稳,新增病例数量保持在较低水平。11月24日当天,全国新增确诊病例5例,均为境外输入,未出现本土病例。这表明国内疫情基本得到控制,防控措施有效遏制了病毒的传播。同时,当日新增治愈出院病例22例,说明医疗系统对患者的治疗能力持续增强,康复率稳步提升。

3.2 境外输入病例与本土病例情况

11月中国疫情主要集中在境外输入病例上,本土病例几乎为零。11月24日报告的5例新增确诊病例均为境外输入,分别来自上海、福建、广东和陕西。这反映出入境人员管理仍是防疫工作的重点。此外,当日新增疑似病例1例,为本土病例,但随后被排除,进一步证明国内疫情风险可控。整体来看,中国在防范境外输入方面措施到位,有效避免了疫情反弹。

3.3 医学观察与密切接触者管理现状

截至11月24日,全国尚在医学观察的密切接触者人数为11566人,较前几日有所下降,显示出疫情防控工作逐步进入常态化阶段。同时,当日解除医学观察的密切接触者达536人,说明防疫流程更加高效。对于境外输入病例的密切接触者,各地采取了严格的隔离措施,确保不发生二次传播。这种精细化管理方式,是保障公众安全的重要手段。

4. 2020年11月中国疫情防控措施回顾

4.1 地方政府防疫政策执行情况

11月期间,各地政府严格落实国家疫情防控要求,确保各项措施落地见效。北京、上海、广州等大城市持续加强入境人员管理,对来自高风险地区的旅客实施严格的核酸检测和隔离政策。同时,多地对重点场所如商场、学校、医院等进行定期消毒和人流管控,防止聚集性疫情发生。

在基层社区,防疫工作更加细致,通过网格化管理方式,精准掌握居民健康状况,及时排查潜在风险。地方政府还利用大数据技术,提高疫情监测效率,确保信息透明、响应迅速。

4.2 检测与疫苗接种工作进展

11月,全国范围内的核酸检测工作持续推进,尤其在边境城市和重点口岸,检测频率显著增加。医疗机构和疾控中心加班加点,保障检测结果的准确性与时效性。与此同时,部分省市开始试点新冠疫苗接种工作,为后续大规模接种奠定基础。

虽然疫苗尚未全面铺开,但相关科研团队加快研发进度,国内多款疫苗进入临床试验阶段。政府也在积极筹备疫苗分配计划,确保未来能够有序开展全民接种,为疫情防控提供更有力的支持。

4.3 社会公众防疫意识提升与配合

随着疫情防控措施的不断优化,社会公众的防疫意识明显增强。人们在日常生活中更加注重个人卫生,佩戴口罩、勤洗手成为习惯。公共场所的防疫宣传也更加到位,通过广播、海报、短视频等多种形式普及防疫知识。

此外,居民积极配合政府的各项防控安排,主动报备行程、参与核酸检测,展现出高度的社会责任感。这种全民参与的氛围,是疫情防控取得成效的重要保障,也为后续防疫工作的顺利推进提供了良好基础。

5. 2020年11月疫情对经济与社会的影响

5.1 对全球产业链的冲击

11月期间,全球疫情反复加剧,对供应链造成持续性影响。多个国家因疫情反弹而采取封锁措施,导致工厂停工、物流中断,直接影响了制造业和国际贸易。尤其是欧美国家,由于疫情反复,消费需求受到抑制,企业面临订单减少、库存积压等问题。

制造业方面,汽车、电子、服装等依赖全球供应链的行业受到较大冲击。零部件供应不足、运输延迟等问题频发,迫使部分企业调整生产计划或转向本地化生产。这种变化不仅增加了成本,也进一步拉大了不同国家之间的经济差距。

此外,航空、旅游、酒店等行业遭受重创。航班频繁取消、游客数量锐减,直接导致相关从业者收入大幅下降,许多中小企业面临生存危机。全球产业链的脆弱性在这一时期被彻底暴露,促使各国开始重新审视经济结构和供应链布局。

5.2 国内消费与就业市场变化

国内经济在11月也受到疫情反复的拖累,消费市场出现明显波动。线下零售、餐饮、娱乐等行业受疫情影响较大,消费者信心有所下滑。尽管政府出台多项刺激政策,但整体消费热度不如预期,部分企业被迫缩减开支、裁员或暂停扩张计划。

就业市场同样受到影响,尤其是服务业和中小微企业。招聘需求减少,部分岗位被取消或转为远程办公,导致一些劳动者面临失业风险。与此同时,线上经济、电商、直播带货等新兴领域迎来发展机遇,成为缓解就业压力的重要渠道。

此外,房地产市场也出现降温迹象。购房意愿减弱,成交量下滑,部分房企资金链紧张,甚至出现延期交付现象。这反映出疫情对居民消费心理和投资行为的深远影响。

5.3 教育与医疗系统应对策略

教育系统在11月面临新的挑战。部分地区因疫情反复,学校临时停课,学生被迫转入线上学习模式。虽然在线教育平台迅速响应,但教学效果和互动体验仍存在局限。教师和家长需要适应新的教学方式,学生的学习效率也受到一定影响。

医疗系统则持续承受巨大压力。医院门诊量增加,防疫物资需求上升,医护人员工作强度加大。多地加强核酸检测能力,提高筛查频率,确保早发现、早隔离。同时,医疗资源分配不均的问题依然存在,基层医疗机构面临更大压力。

为了应对疫情带来的长期影响,教育和医疗系统也在不断调整策略。例如,推广混合式教学模式、加强心理健康支持、优化医疗资源配置等。这些措施不仅有助于当前疫情防控,也为未来可能出现的疫情变化做好准备。

6. 展望:2020年底全球疫情发展趋势

6.1 疫情未来走向预测

11月底的数据显示,全球疫情仍处于高位运行状态,多个主要国家新增病例持续攀升。从数据趋势来看,病毒传播速度并未明显减缓,部分地区甚至出现新一轮感染高峰。这种态势表明,疫情在年底前仍可能维持较高水平,尤其是在冬季来临后,气温下降可能进一步助长病毒传播。

2020年底的疫情发展将受到多种因素影响,包括疫苗研发进展、各国防疫政策调整以及民众行为习惯的变化。如果疫苗接种工作顺利推进,部分国家有望在年底实现群体免疫,从而缓解疫情压力。然而,若疫苗分发不均或公众接种意愿不足,疫情可能长期存在,甚至引发新的变异株。

此外,国际旅行和人员流动也可能成为疫情反复的重要诱因。随着圣诞节和新年假期临近,跨国出行增加,病毒传播风险随之上升。因此,全球范围内的疫情防控仍需保持高度警惕。

6.2 新冠病毒变异风险与防控挑战

11月期间,科学家已发现多起新冠病毒变异案例,其中一些变异株可能对现有检测手段和疫苗效果产生影响。尽管目前尚无明确证据表明这些变异株更具传染性或致病性,但潜在风险不容忽视。

病毒变异带来的最大挑战在于防疫策略的适应性。如果新变异株导致现有疫苗保护力下降,全球防疫体系将面临更大压力。同时,变异病毒的快速传播可能加剧医疗资源紧张,尤其是重症患者数量的增加将对医院系统形成冲击。

为了应对这一风险,各国需加强基因测序能力,提升病毒监测水平,并根据最新数据调整防疫措施。此外,国际合作在病毒变异研究和信息共享方面也显得尤为重要,只有通过全球协作,才能有效遏制变异病毒带来的威胁。

6.3 国际社会协作与疫苗研发进展

2020年底,全球疫苗研发进入关键阶段,多款候选疫苗陆续进入三期临床试验,部分国家已开始进行小规模接种。这标志着人类向战胜疫情迈出了重要一步。然而,疫苗分配不均、生产瓶颈以及冷链运输难题仍是当前面临的现实问题。

国际社会在疫苗研发和分发方面展现出一定程度的合作意愿,世界卫生组织推动的“新冠疫苗全球获取机制”(COVAX)正在努力确保低收入国家也能获得疫苗。但实际进展仍受制于政治、经济和技术等多重因素。

与此同时,各国在疫情防控上的合作也在不断深化。例如,共享病毒基因数据、协调边境管控措施、加强公共卫生信息互通等。这些举措有助于提高全球防疫效率,减少疫情扩散的风险。

展望2020年底,全球疫情的发展仍将充满不确定性,但随着疫苗研发的突破和国际协作的加强,人类对抗病毒的能力正在逐步提升。未来几个月,如何平衡疫情防控与经济社会发展,将成为各国政府和国际社会共同面对的重要课题。

本文系发布作者个人观点,不代表梅花号立场,转载请注明出处!