福建新增本土确诊10例,福建新增本土确诊20例详情

1. 福建新增本土确诊10例:最新疫情通报

1.1 福建省8月17日新增本土确诊病例情况

福建省在8月17日0~24时,报告新增本土确诊病例10例。这10例全部来自厦门,显示出当前疫情主要集中于该地区。目前全省本土确诊病例住院人数为61例,尚未出现死亡病例,整体情况相对稳定。

1.2 境外输入病例及无症状感染者数据

当天,福建省还报告了新增境外输入确诊病例17例,其中福州市1例为无症状感染者转确诊,厦门市16例为新发病例。此外,新增境外输入无症状感染者3例,均来自福州市。这些数据表明,境外输入仍然是疫情防控的重要风险点。

1.3 密切接触者医学观察情况

截至8月17日,福建省仍有12808名密切接触者正在接受医学观察。这一数字反映出当地对疫情的持续关注和严格管理措施。同时,当天有2例密切接触者解除隔离,说明防控工作正在逐步推进。

2. 福建新增本土确诊20例:详细病例分布

2.1 9月11日新增本土确诊病例来源分析

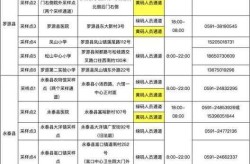

9月11日0~24时,福建省新增本土确诊病例20例。其中,泉州市报告1例,莆田市报告19例,显示出莆田市成为此次疫情的主要爆发点。值得注意的是,这20例中包括1例无症状感染者转为确诊病例,说明病毒在人群中存在隐匿传播的可能。

2.2 无症状感染者分布及传播特点

当天,福建省还新增本土无症状感染者18例,其中泉州市1例,莆田市17例。这些无症状感染者多数集中在莆田市,反映出该地区可能存在聚集性传播风险。此外,泉州报告的2例感染者工作地和感染地均为莆田市,但现住地为泉州市,说明两地之间的人员流动可能是病毒扩散的重要途径。

2.3 感染者工作地与居住地的关联性

从数据来看,部分感染者的工作地和居住地存在跨区域现象。例如,泉州的2例感染者虽然现住地在泉州市,但工作地和感染地均位于莆田市,这种跨区域流动增加了疫情防控的复杂性。这也提醒相关部门需加强对两市之间人员流动的监测与管理,防止疫情进一步扩散。

3. 福建近期疫情发展态势分析

3.1 从10例到20例的疫情增长趋势

福建在短时间内新增本土确诊病例从10例跃升至20例,显示出疫情存在一定的上升趋势。8月17日的数据中,厦门是唯一出现病例的地区,而到了9月11日,莆田市成为主要感染源,泉州市也出现病例,说明病毒传播范围在扩大。这种变化提示相关部门需要密切关注疫情动态,及时调整防控策略。

3.2 不同地区疫情差异对比(厦门、泉州、莆田)

厦门、泉州和莆田三地在疫情表现上呈现出明显差异。厦门在8月17日仅报告10例本土确诊,且全部为本地感染,显示当地防控措施相对有效。而莆田市在9月11日则出现19例本土确诊,成为疫情重灾区。泉州虽然病例较少,但其感染者与莆田市存在密切关联,反映出跨区域传播的风险。这三地的不同表现,为后续防疫工作提供了重要参考。

3.3 疫情防控措施的有效性评估

从现有数据来看,福建的疫情防控措施在一定程度上遏制了疫情扩散。例如,对密切接触者的医学观察和隔离管理较为严格,确保了潜在风险人群被及时管控。同时,流调工作的推进也帮助识别了感染路径,为精准防控提供了依据。不过,面对莆田市的快速上升病例,仍需进一步加强监测和应对力度,防止疫情再次失控。

4. 福建疫情防控应对措施回顾

4.1 医学观察与隔离管理情况

福建在疫情发生后迅速启动了医学观察和隔离管理机制。8月17日,全省共有12808名密切接触者正在接受医学观察,确保潜在风险人群不进入社会面。到了9月11日,随着新增病例的增加,密切接触者数量有所下降,但仍有823人处于观察状态。这种动态调整体现了防疫工作的灵活性和科学性。

4.2 病例追踪与流调工作进展

针对新增病例,福建相关部门积极开展病例追踪和流行病学调查。例如,在9月11日的20例本土确诊病例中,有1例是由无症状感染者转为确诊病例,这说明流调工作能够及时发现潜在传染源。通过对感染者工作地和居住地的分析,防疫部门能更精准地划定防控区域,防止病毒进一步扩散。

4.3 公众健康防护意识提升举措

面对疫情变化,福建各地通过多种方式提升公众健康防护意识。包括加强社区宣传、发布防疫指南、推广佩戴口罩和保持社交距离等措施。同时,利用新媒体平台进行信息推送,让居民第一时间了解最新疫情动态和防控要求。这些举措有效增强了群众的自我保护能力,也为整体防疫工作提供了坚实基础。

5. 福建疫情对社会经济的影响

5.1 对交通和物流行业的影响

福建作为沿海经济大省,交通和物流体系高度发达。疫情发生后,多地采取临时管控措施,导致部分道路封闭、航班调整、港口作业受限。例如,厦门、泉州等地在疫情高峰期实施区域封控,直接影响了货物运输效率,部分企业面临供应链中断风险。此外,旅客出行受到限制,民航和铁路客流量明显下降,对相关行业造成直接冲击。

5.2 对医疗系统压力的挑战

疫情暴发期间,福建多地医疗资源紧张,尤其是疫情较为严重的地区,医院床位、医护人员和防疫物资需求激增。以厦门为例,8月17日新增10例本土病例后,当地医疗机构迅速启动应急响应机制,加强病患收治能力。而9月11日新增20例病例后,莆田、泉州等地的医疗系统也面临更大压力。这种突发性增长对医疗系统的承载能力和应急响应速度提出了更高要求。

5.3 对居民生活和心理状态的影响

疫情不仅影响了人们的日常出行和工作安排,还对居民的心理健康带来了长期影响。部分家庭因疫情导致收入减少,生活压力增大;学生群体因学校停课、线上教学频繁而感到焦虑;一些老年人因长时间居家隔离,出现孤独感和情绪低落。福建各地政府通过开通心理援助热线、开展社区心理疏导等方式,努力缓解居民的心理负担,帮助大家更好地应对疫情带来的不确定性。

6. 专家解读与未来防疫建议

6.1 疫情传播风险点分析

福建近期本土病例的增加,暴露出一些潜在的风险点。从数据来看,厦门、莆田、泉州等地成为疫情高发区域,这些地方人口密集、交通便利,容易形成人员流动和交叉感染。特别是部分感染者的工作地和居住地跨区域分布,增加了病毒传播的复杂性。专家指出,当前防控重点应放在加强重点区域的监测力度,尤其是对农贸市场、学校、企业等人员聚集场所的常态化排查。

6.2 防控政策优化方向探讨

面对疫情反复,福建各地政府在防控政策上不断调整和优化。例如,通过加强核酸检测频次、扩大重点人群筛查范围、提高流调效率等方式,提升疫情预警能力。专家建议,未来应进一步完善分级分类管理机制,根据不同地区的疫情风险等级采取差异化防控措施,避免“一刀切”带来的资源浪费和不必要的社会影响。同时,加大疫苗接种覆盖率,尤其是针对老年人和儿童群体,是降低重症率的关键手段。

6.3 公众如何配合防疫工作

疫情防控不仅是政府和医疗机构的责任,更需要每一位公民的积极参与。专家强调,公众应主动配合核酸检测、健康码查验、行程报备等基本防疫要求,减少非必要出行,避免前往中高风险地区。此外,保持良好的个人卫生习惯,如勤洗手、戴口罩、保持社交距离等,也是有效阻断病毒传播的重要方式。只有全民共同参与,才能构建起坚实的防疫防线。

7. 福建疫情防控的长期策略展望

7.1 疫情常态化管理机制建设

福建在应对疫情的过程中,逐步摸索出一套适合本地实际的防控体系。从目前来看,建立常态化的疫情监测和预警机制是关键一步。通过整合大数据、人工智能等技术手段,实现对重点区域、重点人群的动态监控,能够提前发现潜在风险点,为决策提供科学依据。同时,完善应急响应流程,确保一旦出现新增病例,可以迅速启动隔离、流调、溯源等工作,最大限度减少传播范围。

7.2 科技手段在防疫中的应用

科技的进步为疫情防控提供了更多可能性。福建正在推动智慧防疫平台的建设,将核酸检测、健康码、行程追踪等功能整合到统一系统中,提高信息传递效率和准确性。未来,随着5G、物联网等技术的进一步普及,远程医疗、智能测温、无人配送等应用场景将更加广泛,不仅提升防疫工作的精准度,也能减轻基层人员负担。科技将成为福建构建韧性社会的重要支撑。

7.3 国内外防疫经验借鉴与融合

在全球疫情持续反复的背景下,福建也在不断学习和借鉴其他国家和地区的好经验。例如,部分国家在疫苗接种、社区网格化管理、公众健康教育等方面的做法值得参考。同时,国内其他省份如广东、浙江等地在疫情防控中的创新举措也给福建带来启发。通过开放合作、共享数据、联合攻关等方式,福建有望形成更具适应性的防疫模式,为全国乃至全球提供可复制、可推广的“福建方案”。

本文系发布作者个人观点,不代表梅花号立场,转载请注明出处!