全国中高风险地区共216个,全国中高风险地区

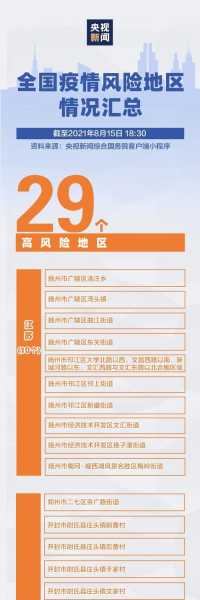

1. 全国中高风险地区最新动态

1.1 全国中高风险地区最新名单更新情况

全国中高风险地区数量在不同时间段存在明显波动,截至2022年8月4日,全国高风险地区达到476个,中风险地区有730个,低风险地区为74个。到了2022年8月27日,高风险地区增加至1422个,中风险地区为1293个,而低风险地区则稳定在216个。这些数据表明,疫情形势并非一成不变,而是随着防控措施和病毒传播情况不断调整。

1.2 最新数据来源与统计方式说明

目前全国中高风险地区的数据主要来源于国务院客户端、各省卫健委网站等官方渠道。这些信息通常会根据每日新增病例、密切接触者追踪、区域封控等情况进行实时更新。统计方式上,高风险地区一般指存在明确感染链或聚集性疫情的区域,中风险地区则可能涉及部分人员流动或潜在传播风险,而低风险地区则是相对安全的区域。

1.3 全国中高风险地区共216个的背景解读

从历史数据来看,全国中高风险地区数量在不同阶段呈现出较大差异。例如,在2022年7月25日,全国中高风险地区总数为1160个,其中高风险568个,中风险592个。而到了2022年8月27日,低风险地区数量稳定在216个,这反映出部分地区疫情得到控制,进入相对平稳阶段。这一变化也说明,疫情防控工作正在逐步推进,各地正努力实现精准防控,减少对正常生活的影响。

2. 全国中高风险地区分布情况分析

2.1 各省份中高风险地区的数量对比

全国中高风险地区分布在不同省份之间存在明显差异。从数据来看,部分省份如广东、江苏、浙江等地因人口密集、经济活跃,中高风险地区数量相对较多。而一些边远或人口较少的省份,中高风险地区数量则相对较少。这种分布差异与当地疫情传播速度、防控措施执行力度以及人员流动情况密切相关。

2.2 中高风险地区集中区域的地理分布

从地理角度来看,中高风险地区主要集中在东部沿海和中部经济发达地区。例如,北京、上海、广州等一线城市的周边区域,以及一些交通枢纽城市,往往成为中高风险地区的高发地。这些区域由于人流密集、交通便利,病毒更容易扩散,因此需要更严格的防控措施。

2.3 不同地区疫情形势的差异性探讨

各地疫情形势呈现出显著的差异性。部分地区因突发疫情导致中高风险地区快速增加,而另一些地区则通过有效的防控手段,实现了疫情的稳定控制。这种差异不仅体现在数字上,也反映在居民生活、经济发展和社会秩序等多个层面。了解这些差异有助于制定更有针对性的防控策略,提升整体防疫效率。

3. 疫情防控政策与中高风险地区的关联

3.1 高风险地区的管控措施

高风险地区是疫情防控的重点区域,通常会采取最严格的管理措施。这些地区往往实施全面的封控管理,包括限制人员流动、暂停非必要经营活动、加强核酸检测频率等。居民需要配合社区安排,进行居家隔离或集中隔离,确保病毒传播链被有效切断。这些措施虽然对生活带来一定影响,但对保障公共安全至关重要。

3.2 中风险地区的管理策略

中风险地区的管理相对灵活一些,但仍需保持高度警惕。这类区域通常会实施分区管理,部分区域可能被划为临时管控区,限制人员进出。同时,加强重点场所的防疫检查,如学校、商场、医院等,确保日常运营中的安全。居民在日常生活中需做好个人防护,减少聚集性活动,避免疫情进一步扩散。

3.3 低风险地区的防疫常态化趋势

低风险地区则进入防疫常态化的阶段,政府和社区逐步恢复正常的生产生活秩序。这一阶段的重点是建立长期有效的防控机制,比如定期开展健康监测、推广疫苗接种、加强公共场所的清洁消毒等。居民在日常生活中仍需保持良好的卫生习惯,提高自我防护意识,做到防患于未然。

4. 历史数据回顾:全国中高风险地区变化趋势

从2022年初至近期的数据演变

2022年初期,全国中高风险地区的数量相对较少,疫情形势整体可控。例如,3月13日,全国中高风险地区总数为264个(13个高风险+251个中风险)。随着疫情反复,数据开始波动,到7月25日,中高风险地区达到1160个(568个高风险+592个中风险)。到了8月27日,这一数字进一步攀升至2715个(1422个高风险+1293个中风险),显示出疫情的复杂性和不确定性。高风险与中风险地区的增长与下降趋势

从数据变化来看,高风险和中风险地区的数量并非一直上升,也有阶段性下降的情况。比如在4月17日,高风险地区减少至13个,中风险地区为177个,这可能与局部地区疫情得到控制有关。但随后又出现反弹,尤其是在夏季高温和人员流动增加的情况下,多地再次出现新增病例,导致中高风险地区数量迅速上升。数据波动背后的原因分析

中高风险地区的变化主要受到多种因素影响,包括病毒变异、人员流动、防控措施执行力度以及社会活动的恢复情况。例如,在春节前后,由于返乡潮和聚集性活动增多,中高风险地区数量往往会出现明显增长。此外,部分地区的防控政策调整也可能导致数据出现短期波动,反映出疫情防控工作的动态性和挑战性。

5. 全国中高风险地区对社会生活的影响

对交通、物流和商业活动的影响

全国中高风险地区的存在直接冲击了交通出行和物流运输。许多城市实施临时交通管制,部分区域实行封闭管理,导致公共交通受限,私家车通行也受到严格管控。物流方面,跨省运输面临层层检查,货物滞留现象频繁出现,影响供应链稳定。商业活动同样受到影响,商场、超市等场所限流或暂停营业,餐饮业、旅游业等行业遭受重创,企业经营压力显著增加。对教育、医疗等公共服务的影响

教育系统被迫调整教学方式,多地学校采取线上授课模式,学生学习效率和互动体验受到一定影响。医疗机构则面临更大压力,一方面需要应对疫情带来的患者激增,另一方面还要保障常规医疗服务的正常运转。医院内部防控措施升级,医护人员工作强度加大,部分基层医疗机构资源紧张,给居民就医带来不便。居民日常生活与心理状态的变化

居民的生活节奏被打乱,日常购物、出行、社交等活动受到限制,生活便利性下降。长时间的居家隔离和防疫要求让许多人感到焦虑和压抑,心理健康问题逐渐显现。部分家庭因经济压力增大而产生矛盾,社会情绪波动加剧。与此同时,也有不少人开始适应新的生活方式,学会通过线上平台维持社交和工作联系,展现出较强的韧性与适应力。

6. 如何获取全国中高风险地区最新信息

官方渠道与权威平台推荐

想要第一时间掌握全国中高风险地区的最新动态,最可靠的方式是关注官方发布的信息。国务院客户端、国家卫生健康委员会官网以及各省卫健委的官方网站都是权威的数据来源。这些平台每日更新疫情数据,包括高风险和中风险区域的具体名单,确保信息的准确性和时效性。通过这些渠道获取的信息,能够帮助居民及时调整出行计划,避免进入潜在风险区域。第三方信息平台的作用与局限性

除了官方渠道,一些第三方信息平台如“百度地图”“高德地图”等也提供疫情相关的风险区域标注功能。用户可以在地图上直接查看哪些地方属于中高风险区域,方便出行前做出判断。然而,这类平台的数据更新频率可能不如官方渠道及时,部分信息可能存在滞后或误差。因此,在使用时需结合官方信息进行交叉验证,确保信息的可靠性。居民如何利用这些信息保障自身安全

了解全国中高风险地区的最新情况后,居民可以根据自身需求采取相应措施。如果计划前往某个城市,可以提前查询该地是否处于中高风险状态,并根据防疫政策决定是否出行。对于居住在中高风险区域的居民,应密切关注政府发布的管控通知,配合核酸检测、健康码管理等防疫措施,减少外出,降低感染风险。同时,保持良好的生活习惯,增强自身免疫力,是应对疫情的重要保障。

7. 未来疫情防控与中高风险地区管理展望

疫情防控长效机制建设

未来的疫情防控将更加注重制度化和系统化。各地政府正在逐步完善疫情监测、预警、应急响应等机制,确保在突发情况下能够迅速反应。通过建立统一的数据平台,实现全国范围内的信息共享,有助于提升整体防疫效率。同时,政策制定也将更加科学合理,避免“一刀切”的做法,让防控措施更贴近实际需求。中高风险地区的动态监测与预警机制

随着科技的发展,未来对中高风险地区的管理将更加精准。借助大数据、人工智能等技术手段,可以实时追踪疫情变化,提前发现潜在风险点。这种动态监测不仅能够帮助政府及时调整防控策略,也能为居民提供更准确的风险提示。预警机制的完善,将有效减少疫情扩散的可能性,提高社会应对能力。社会各界在疫情防控中的角色与责任

疫情防控不仅是政府的责任,更需要全社会的共同参与。企业和个人应积极配合防疫政策,落实好测温、扫码、消毒等基本措施。医疗机构要持续加强检测能力,确保快速识别感染者。媒体和公众人物也应发挥正面引导作用,传播科学防疫知识,减少恐慌情绪。只有各方协同努力,才能构建起更加牢固的防疫防线。

本文系发布作者个人观点,不代表梅花号立场,转载请注明出处!