2024年新冠阳了症状,2024新冠首阳症状

1. 2024年新冠首阳症状解析

1.1 新冠病毒传播趋势与阳性检出率变化

- 2024年3月份,新冠阳性检出率维持在7%—8%之间,到了4月,这一数字跃升至15%,而到了5月,更是达到20%—30%。这样的增长速度让很多人开始关注疫情的最新动态。

- 数据显示,4月全省新冠感染发病数高达23188例,比3月的3548例增长了五倍多,说明疫情正在逐步升温。

- 这种上升趋势与官方公布的数据基本一致,反映出当前新冠传播的活跃性,也让公众对疫情有了更直观的认识。

- 随着社会活动的恢复和人员流动的增加,阳性检出率的变化成为衡量疫情防控效果的重要指标之一。

- 对于普通民众来说,了解这些数据有助于判断自身所处的风险环境,从而采取相应的防护措施。

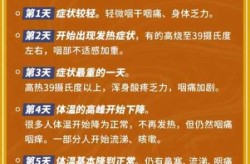

1.2 2024年新冠首阳症状的典型表现

- 2024年新冠首阳症状呈现出与以往相似但又略有不同的特点,主要表现为类似感冒的症状。

- 常见症状包括嗓子痛、低烧、咳嗽等,有些患者甚至没有明显症状,容易被忽视。

- 这些症状的轻微性让许多人误以为只是普通的流感或上呼吸道感染,从而延误了检测和治疗时机。

- 一些人出现全身酸痛、咽干、鼻塞等症状,部分人还伴有嗅觉或味觉的暂时丧失。

- 由于症状不典型,建议有接触史或疑似症状的人群及时进行抗原检测,以确保早发现、早隔离、早治疗。

1.3 首阳症状与以往毒株的对比分析

- 与2020年初期的新冠毒株相比,2024年的新冠病毒表现出更强的免疫逃逸能力,使得曾经感染过或接种疫苗的人也有可能再次感染。

- 虽然病毒仍然引发发热、咳嗽等常见症状,但整体毒性并未显著增强,大多数患者能够通过居家休息和药物缓解病情。

- 与奥密克戎变异株相比,2024年的病毒在致死率方面没有明显变化,公众不必过度恐慌。

- 从临床表现来看,目前的新冠感染更接近于轻症,许多患者在家中即可完成康复过程。

- 这种变化意味着,虽然病毒仍在不断变异,但人类的应对策略也在逐步完善,科学防疫成为关键。

2. 2024年新冠阳性后恢复期症状探讨

2.1 恢复期常见症状及持续时间

- 新冠阳性患者在感染后进入恢复期,身体开始逐渐恢复正常功能,但部分人仍会经历一些持续性的不适。

- 常见的恢复期症状包括乏力、咳嗽、胸闷、食欲不振等,这些症状可能持续数天到数周不等。

- 有些患者在退烧后仍感到全身酸痛或头晕,这种现象被称为“长新冠”或“后遗症”,需要一定时间才能完全恢复。

- 嗓子干痒、鼻塞、嗅觉减退等症状也可能在恢复期持续一段时间,尤其是对于轻症患者来说更为常见。

- 对于大多数人而言,恢复期的症状通常不会对日常生活造成太大影响,但如果持续时间过长或症状加重,建议及时就医。

2.2 不同人群在恢复期的表现差异

- 老年人在恢复期更容易出现体力下降和呼吸困难的情况,这与他们的基础疾病和免疫力较低有关。

- 有慢性病史的人群,如糖尿病、高血压或慢阻肺患者,在恢复期间需要更加谨慎地监测自身健康状况。

- 免疫力低下者,比如正在接受放化疗的癌症患者或器官移植后的患者,恢复过程可能会更缓慢,且容易反复感染。

- 年轻人或体质较好的个体,恢复期症状通常较轻,恢复速度也更快,多数能在一周内基本恢复正常生活。

- 无论年龄或健康状况如何,恢复期都需要合理安排作息,避免过度劳累,以帮助身体尽快恢复元气。

2.3 恢复期健康管理建议

- 在恢复期内,保持充足的休息是关键,避免熬夜和过度用眼,有助于提高身体的自我修复能力。

- 饮食上应注重营养均衡,多吃富含蛋白质、维生素的食物,如鸡蛋、鱼肉、蔬菜和水果,增强免疫力。

- 适当进行轻度运动,如散步、拉伸或瑜伽,有助于改善血液循环,缓解疲劳感。

- 心理调节同样重要,焦虑和压力可能延长恢复时间,可以通过听音乐、阅读或与亲友交流来放松心情。

- 若在恢复期出现持续性高热、呼吸困难、胸痛等严重症状,应及时就医,以免延误病情。

3. 新冠感染风险人群与防控措施

3.1 高风险人群特征及其易感性

- 60岁以上的老年人是新冠感染的高风险群体,他们的免疫系统功能随着年龄增长而减弱,感染后更容易发展为重症。

- 患有基础疾病的人群,如糖尿病、高血压、慢阻肺和肿瘤患者,身体抵抗力较低,一旦感染,病情可能迅速恶化。

- 免疫力低下者,比如正在接受放化疗的癌症患者或器官移植后的患者,由于药物抑制了免疫反应,感染后恢复较慢且并发症风险更高。

- 孕妇和儿童也属于相对易感人群,尤其是免疫力尚未完全发育的婴幼儿,感染后可能出现更严重的症状。

- 长期处于高压状态、睡眠不足或营养不良的人群,自身免疫力下降,同样面临更高的感染风险。

3.2 防控策略与个人防护建议

- 做好日常防护是降低感染风险的关键,包括佩戴口罩、勤洗手、保持社交距离等基本措施。

- 定期进行健康监测,特别是高风险人群,应密切关注体温、呼吸状况和身体异常变化。

- 接种疫苗仍是预防感染最有效的方式之一,尤其对于高风险人群,及时接种加强针可以显著提升保护力。

- 在人员密集或通风不良的场所,尽量减少停留时间,避免长时间暴露在潜在感染环境中。

- 提高个人卫生意识,不随地吐痰、咳嗽时用手肘遮挡,有助于减少病毒传播的可能性。

3.3 特殊群体的应对与支持措施

- 对于独居老人或行动不便者,家人应定期关心其健康状况,必要时提供生活帮助和医疗支持。

- 医疗机构应加强对高风险人群的随访服务,提供便捷的线上问诊和药品配送渠道,减少外出感染风险。

- 社区可组织志愿者团队,为特殊群体提供必要的生活物资和心理疏导,增强他们的安全感和归属感。

- 高风险人群应提前储备常用药品和抗原检测试剂,确保在出现症状时能够第一时间应对。

- 政府和相关机构应加大对高风险人群的宣传力度,普及科学防疫知识,帮助他们建立正确的防护意识。

4. 2024年新冠疫情防控现状与展望

4.1 当前疫情形势与数据趋势

- 2024年春季以来,新冠阳性检出率持续上升,3月份约为7%—8%,到了4月已升至15%左右,5月进一步攀升至20%—30%。这一数据反映出病毒传播速度加快,感染人数明显增加。

- 从官方公布的病例数来看,4月全省新冠感染发病数达到23188例,相比3月的3548例,环比增长超过五倍。这种增长趋势表明,新一轮疫情正在逐步扩散。

- 尽管疫情有所反弹,但整体来看,医疗资源未出现严重挤兑,多数感染者症状较轻,能够居家隔离和治疗。这说明当前防控措施在一定程度上有效控制了疫情蔓延。

- 疫情数据的变化也反映出病毒传播的不确定性,尤其是在人群免疫水平波动的情况下,防控工作仍需保持高度警惕。

- 公众对疫情的关注度持续上升,尤其是关于“2024年新冠首阳症状”和“新冠阳了症状”的讨论热度不减,显示出人们对自身健康状况的高度关注。

4.2 新冠病毒的变异特性与免疫逃逸

- 当前流行的新冠病毒毒株表现出更强的免疫逃逸能力,这意味着即使曾经感染过或接种过疫苗的人群,也可能再次被感染。

- 这种免疫逃逸现象使得病毒更容易在人群中传播,增加了防控难度。因此,个人防护措施仍然不可忽视。

- 虽然病毒的变异带来了新的挑战,但目前数据显示,其致病力和致死率并未显著增强,大部分感染者症状类似普通感冒,如咽痛、低烧、咳嗽等。

- 由于病毒的不断变异,定期监测和更新防疫策略成为必要手段。政府和科研机构正在密切关注病毒动态,及时调整防控措施。

- 对于公众而言,了解病毒变异的特点有助于更好地判断自身风险,并采取相应的预防措施,比如加强个人防护、及时接种疫苗等。

4.3 科学防疫理念与公众心理调适

- 面对疫情反复,科学防疫理念尤为重要。保持理性态度,避免过度恐慌,是应对疫情的关键。

- 公众应关注权威信息来源,减少对不实消息的传播和依赖,提高辨别能力,避免被误导。

- 心理调适同样不可忽视,长期处于疫情压力下,容易引发焦虑、抑郁等情绪问题。因此,保持良好心态,适当进行放松和调节,有助于提升免疫力。

- 在日常生活中,合理安排作息时间,保证充足睡眠,均衡饮食,适度锻炼,都是维持身心健康的重要方式。

- 社会各界应加强对公众的心理支持,提供心理咨询和疏导服务,帮助人们更好地应对疫情带来的心理压力。

(2024年新冠阳了症状,2024新冠首阳症状)

本文系发布作者个人观点,不代表梅花号立场,转载请注明出处!