广东新增病例最新通报今天,广东疫情最新消息今天

1. 广东新增病例最新通报今天:数据全面解读

1.1 广东省2025年7月新增病例数据公布

2025年7月,广东省新冠病毒感染发病数达到18384例。这一数字成为近期疫情动态的重要参考指标。从官方发布的数据来看,7月的新增病例数量明显高于前一个月,反映出当前疫情防控形势依然严峻。

1.2 新增病例与6月对比分析

与6月相比,7月的新增病例数增加了10138例。这个增长幅度不仅显示出感染人数的上升趋势,也表明病毒传播的速度在加快。数据的变化让公众对疫情的持续性有了更直观的认识,也让防控措施的重要性更加突出。

1.3 感染人数上升趋势的背景与原因探讨

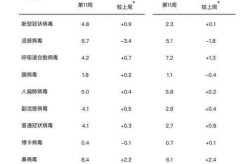

7月以来,流感样病例中新冠病毒阳性率从第27周的8.9%上升至第30周的18.7%。这说明病毒在人群中的传播力有所增强。专家指出,这种变化可能与季节因素、人员流动增加以及防护意识松懈有关。同时,奥密克戎变异株的主导地位进一步加剧了传播风险。

2. 广东疫情最新消息今天:病毒流行情况分析

2.1 流感样病例新冠病毒阳性率变化趋势

从第27周到第30周,广东省流感样病例中新冠病毒阳性率持续攀升。数据显示,这一比例从8.9%上升至18.7%,显示出病毒在社区中的活跃程度明显提高。这种变化不仅反映了感染人数的增加,也说明病毒正在更广泛地传播。

2.2 奥密克戎变异株成为主要流行株

目前,广东省内流行的新冠病毒主要为奥密克戎变异株。这类病毒具有更强的传染性,但症状相对轻一些。尽管如此,其高传播力仍然对疫情防控构成挑战。专家指出,奥密克戎的持续主导地位意味着公众仍需保持警惕,不能掉以轻心。

2.3 病毒传播特点与社会影响

奥密克戎变异株的传播特点使得疫情更容易在人群中扩散。尤其是在学校、商场、地铁等人员密集场所,病毒更容易找到传播路径。这种情况下,社会运行和公共安全都面临一定压力。同时,医疗资源也可能因此承受更大负担,需要提前做好应对准备。

3. 专家提醒:疫情防控措施不可忽视

3.1 人流密集场所防控建议

在人员流动频繁的区域,如地铁站、商场、医院等,病毒传播风险显著增加。专家强调,这些地方是疫情扩散的高危区域,必须加强防护意识。进入这些场所时,应尽量保持社交距离,避免长时间停留,减少与他人密切接触的机会。

3.2 戴口罩等基本防护措施的重要性

尽管部分人认为戴口罩已经不那么重要,但专家明确指出,口罩仍然是最基础也是最有效的防护手段之一。特别是在室内或人群密集的环境下,佩戴口罩可以有效降低飞沫传播的风险。选择合适的口罩类型,并正确佩戴和更换,是保障自身健康的重要方式。

3.3 预防感染的关键策略

除了戴口罩和保持距离,日常生活中的一些细节也对预防感染至关重要。例如,勤洗手、避免用手触摸面部、保持良好通风等习惯都能有效降低被感染的可能性。此外,接种疫苗和定期进行核酸检测,也是控制疫情的重要手段。这些措施看似简单,但长期坚持能带来显著的防护效果。

4. 居家应对与医疗建议:科学面对疫情

4.1 出现症状时应采取的正确措施

一旦出现发热、咳嗽、喉咙痛等疑似新冠症状,第一时间要冷静应对。不要盲目自行判断病情,而是要通过官方渠道了解当前的防疫政策和就医指南。及时联系社区或医疗机构,按照指引进行初步筛查,避免擅自前往医院造成交叉感染。

4.2 抗病毒治疗的必要性与适用人群

对于部分感染者,尤其是高风险人群,如老年人、慢性病患者、免疫力低下者,抗病毒治疗是必要的。这类药物可以有效缩短病程、减轻症状,并降低重症风险。但必须在医生指导下使用,不能随意购买或滥用药物。选择合适的治疗方案,是保障健康的重要一步。

4.3 不提倡居家硬扛的原因分析

有些人认为轻症可以通过“硬扛”恢复,但实际上这种做法可能带来严重后果。新冠病毒具有较强的隐蔽性和变异能力,轻症也可能发展为重症。如果忽视早期干预,不仅影响自身康复,还可能传染给家人或周围人。科学应对,及时就医,才是对自己和他人负责的表现。

5. 公众关注焦点:广东疫情动态与未来展望

5.1 公众对疫情数据的关注点

近期,广东新增病例的数据成为公众热议的话题。很多人关心的是,为什么感染人数突然上升?这些数据背后反映了什么问题?公众希望得到更清晰、更透明的信息,以便做出合理的个人防护决策。数据不仅是数字,更是影响日常生活的重要参考。

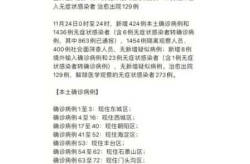

5.2 官方发布信息的透明度与公众信任

面对不断变化的疫情形势,官方及时发布信息显得尤为重要。广东省疾控中心通过定期通报疫情情况,让公众能够第一时间了解最新动态。这种透明度有助于增强社会信心,减少不必要的恐慌。同时,也提醒公众关注权威渠道,避免被不实信息误导。

5.3 对未来疫情发展趋势的预测与建议

根据当前趋势,专家普遍认为,随着气温变化和人员流动增加,未来一段时间内疫情仍可能持续波动。建议公众继续保持警惕,尤其是在公共场所佩戴口罩、勤洗手、保持社交距离等基本防护措施。同时,加强疫苗接种和健康监测,是应对未来风险的关键策略。

本文系发布作者个人观点,不代表梅花号立场,转载请注明出处!